今天,让我们说说这位苗乡的“校长爸爸”,说说《苗疆的早晨》这部剧!

引子:日前,广播连续剧《苗疆的早晨》荣获贵州省第十六届精神文明建设“五个一工程”奖。该剧由贵州广播电视局、贵州广播电视台、浙江广播电视集团、杭州日报报业集团联合出品,根据“全国优秀共产党员”“时代楷模”“全国脱贫攻坚先进个人”陈立群的事迹创作。

2016年,陈立群从杭州名校学军中学退休。有民办高中开出年薪两百多万挖他。但这个“名校长”却做了一个外人看来很“傻”的决定:去贫困山区支教!这一年,他来到贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县,当上了这个国家级贫困县唯一一所中学的校长。这是一所高考成绩在全州垫底的“差校”,而他开出的唯一条件是:分文不取。

6年来,他自费资助学生、奖励教师30万余元;6年来,他爱生如子、不求回报,帮助超过2200名贫困苗族孩子走出大山,彻底改变了他们的命运,被学生亲切称为“名校长爸爸”。6年来,台江民中从“差校”变为“名校”,成为苗岭深处崛起的一颗闪亮明珠。

陈立群是一个怎样的人?

“人类道德的基点是爱心与责任感”,这是“时代楷模”陈立群常对师生们说的一句话。支教6年,他培养出一支优秀教师队伍,使学校办学质量大幅跃升,筑起了教育扶贫的希望之路。

陈立群是一个怎样的人?时代楷模又是什么?是什么让陈立群扎根苗乡、主动延长支教时间?广播剧《苗疆的早晨》剧组,带着这样的问题开始了创作之路。

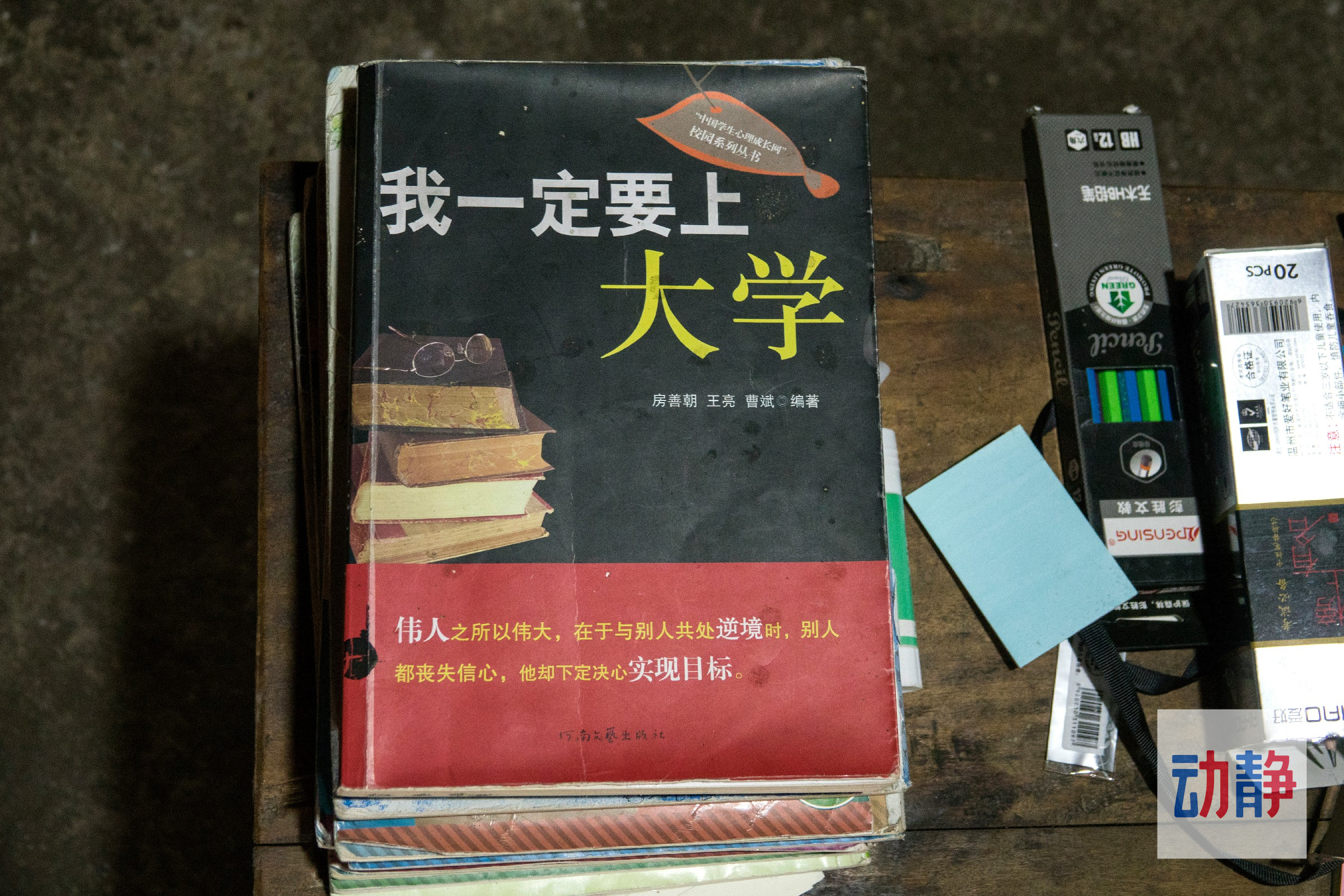

“君看萧萧只数叶,满堂风雨不胜寒”。一叶可知秋,创作的品质,要基于每一个细节的精致。在陈立群走过的家访路上,创作团队体验了崇山峻岭、万丈悬崖,车换船、行路难,记录下山路上每一个急转弯的惊险,苗寨里桌子上留守学生一碗辣子冷饭,不识字的母亲倒贴的奖状,一本《我一定要上大学》的书放在破烂的桌子上的那抹亮光。真正走进、贴近、深入了,就捕捉到了语言、场景和个体的温度,从而遴选出打动人心的细节。

“陈立群是不忘初心的典范,是实现中国梦的力行者。选取这样一位英模人物作为剧本的主人翁,具有非常重要的意义。”中国广播剧研究会执行副会长高坦说,剧本收集的丰富的素材抓住了陈校长改变学校面貌的几个关键环节,情节生动,人物性格鲜明,语言具有地方特色。

2020年7月,在贵州广播电视局的指导下,贵州广播电视台组织了本剧艺术指导、中央广播电视总台央广导演蔡淑文,上海电影制片厂著名拟音师苏东生,中国戏曲学院教授、作曲家于祥国等一行17人的创作团队来到台江。

“爱有许多种,大爱最令人动容。”蔡淑文说,在采风中,她看到了操上奔跑的孩子,看到了苗族孩子欢快的歌舞,听到了校园里他们朗朗书声。台江民中的学生感受到了陈校长的爱,也就学会了表达爱。因为有了爱,这些大山的孩子,在他们成长过程中,就能体察八百里加急、家书抵万金的路有多远、水有多长,体察“天高云淡望断南飞雁”的壮怀激烈,体察“风乎舞雩,咏而归”的快乐。

“动人心者,莫乎先情”。蔡淑文对创作进行了全方位的指导。她认为,讲故事的意义不在于讲述一个生动引人的故事,而在于挖掘人物的内心世界。好的剧本是创作者和创作对象两颗心之间的对话,有了深痛大爱,戏才会元气淋漓。

“创作中我们一直避免用悲情烘托高大、用苦难催生感动,而是注重在平淡中彰显真情。”创作组沿着陈立群校长的足迹翻山越岭、走寨访户,感受他用心用情教导台江的孩子,不计名利、不求功德、只为心愿的历程;感受他志存高远,将个人小我融入国家发展,始终保持坚定的信念和饱满的热情,也感受到了苗族多姿多彩的音乐文化,给创作提供了充沛源泉。

403个创作的日日夜夜

广播剧的创作内容是创作之本。“时代楷模”精神的呈现内容,应是具体的、能引起共鸣的、有温度的。只有熟悉生活,才能真实地表现生活。

《苗疆的早晨》主创人员,历时13个月,六次去台江体验生活,实景录制苗族特色音乐和动效,三上北京字斟句酌修改剧本。60余万的文字量、30次剧本修改、403个创作的日日夜夜,以“工匠精神”锻造精品力作,展现了该剧创作者积极践行“四力”的创作精神。

广播剧虽然只能用耳朵倾听,但人的想象是无限的。中国广播剧研究专家李京盛说,《苗疆的早晨》编剧从多个角度,用比较丰富的戏剧情节,展现出了一位校长的光辉形象:他有高尚的情操,强烈的事业心和责任感,扎实的专业知识和管理经验,更有一颗热爱学生,热爱教育事业的金子一般的心。此外,剧中的戏剧场景比较广阔有家庭、学校、杭州、贵州、课内、课外、教室、学生家、教学、管理、家访,多时空的场景转换,丰富了戏剧的情节,让故事更生动。剧中还带有少数民族文化和风情的特点,也让这部作品呈现出独特的风格。

一个完美作品的呈现,靠的是整个剧组每个人、每个环节的尽善尽美。在《苗疆的早晨》剧中,广播剧的三大元素语言、音乐、音响协同发力,共同构筑戏剧空间,从听觉艺术的独特视角,凸显声音感染力与情感张力的浓度。

在经历了岁月流转、技术更迭之后,真正流传下来的,还是在内容上打动人心的好作品。希望《苗疆的早晨》能以时代楷模的力量鼓舞人心。

后来者们传递星火

“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”《苗疆的早晨》创作处在决战脱贫攻坚、决胜全面小康的“时”与“事”中。广播剧创作不但反映了一位校长、一所学校的改变和一名共产党员的责任与担当,也再现和展示了伟大脱贫攻坚历程的历史逻辑、时代精神、文化内涵与精神传承。全剧从陈立群支教这个点出发,透视一段历史,致敬一群人物,映照一个时代,体现了文艺作品为时代画像、为时代立传、为时代明德。

中国广播剧研究专家、中国传媒大学戏剧影视学院院长兼艺术学部副学部长关玲教授表示,《苗疆的早晨》题材好,教育扶贫的角度新颖,意义重大,人物形象鲜明。教育扶贫不仅仅是考上大学多挣钱,带动当地经济发展这么浅层和表面的事,教育的目的不仅是让个人、地方、国家富裕,更是一个国家文明强大的基础。

该剧通过中央广播电视总台中国之声、乡村之声、经济之声、FM93浙江交通之声、学习强国、人民日报客户端、北高峰APP、中国广播剧研究会官微等数十个平台同步轮番上线播出,听众逾亿人次,社会反响强烈。同时,在该剧影响下,出品方发起为期三年的“汇聚微光 点亮世界”易捷微光计划,关注乡村教师,支持乡村教育事业,助力乡村全面振兴,为实现共同富裕贡献力量。仍在贵州支教的陈立群对该计划表达美好祝愿,呼吁更多社会爱心人士,关注乡村教师,振兴乡村教育。他说“展望未来,在走向共同富裕的伟大征程中,乡村振兴是关键一环,而教育是其中的重中之重。我希望能够有更多的人加入到行动队伍当中来。”

如今,陈立群担任贵州省黔东南州教育顾问,走过50多所乡村学校,开展教育诊断指导。“教育是阻断贫困代际传递的治本之策,这里的孩子不缺志气、智慧,他们缺的是一个走出大山的机会。”而这样的机会,一任又一任的后来者们在传递星火,仍在续写“山海情”,引领苗乡的孩子走向未来。

点击链接收听

点击链接收听

苗疆的早晨 第一集

苗疆的早晨 第二集

苗疆的早晨 第三集