毛佩琦:在历史中行走|屯堡书香②

编前

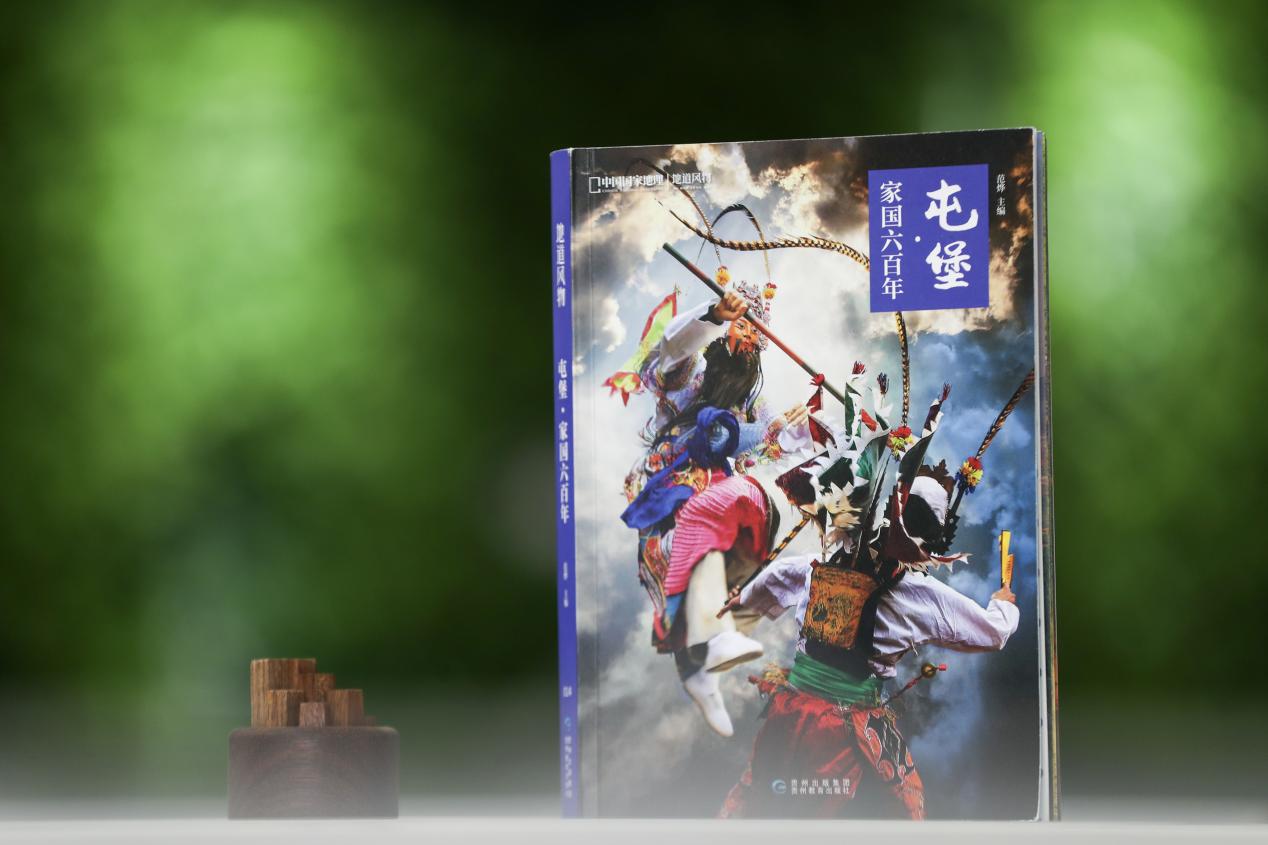

11月9日,屯堡文化大会将在贵州安顺召开,探讨屯堡的历史意义、当代价值和核心内涵。两本新书引人注目:钱理群著《认识脚下的土地》和中共贵州省委宣传部与中国国家地理地道风物联合出品的《屯堡▪家国六百年》。动静贵州阅读专区特邀嘉宾导读——走进屯堡,读懂贵州。

范烨主编 贵州出版集团出版 杨昌鼎图

范烨主编 贵州出版集团出版 杨昌鼎图

在历史中行走

毛佩琦

中国人民大学历史系教授、博士生导师

中国明史学会首席顾问

历史,是个神秘的概念,也是个现实的存在。历史从来就没有走远。有时,一抬腿就走进了历史,不是吗?不论是中国的万里长城,还是埃及的金字塔,当你徜徉其间,谁能说那不是在历史中行走?

如今,我们要去的地方叫作贵州,人们称之为“多彩贵州”。那里有一种独特的历史奇观——屯堡:屯,屯田,村屯;堡,堡垒,堡坞。看字面,你就明白了一半!要深究呢,还要从明代说起。

明太祖朱元璋雄才大略,扫平群雄,取代元朝,一统天下。他最后要解决的就是割据于西南等地的明玉珍夏政权和元朝的梁王。洪武五年(1372)以后,明政府先后派遣翰林待制王祎、湖广行省参议吴云等为使者,多次前往招谕梁王。逃往漠北的故元朝廷也派使者前往云南向梁王施压,力阻梁王倒向明朝。明使王祎、吴云被杀,招谕失败。不得已,朱元璋决定使用武力。洪武十四年(1381)九月初一,傅友德被任命为征南将军,蓝玉为左副将军,沐英为右副将军,从各亲军卫所、各都督府直隶卫所、各都司卫所抽调大军二十五万人,出征云南。九月二十六,傅友德等抵达湖广,又从四川各卫抽调五万官兵齐聚,向西南进军。明军攻克普定(今贵州安顺)、普安(今贵州盘州),于十二月十八与梁王大将达里麻的精兵十万余人在曲靖城外决战。结果,达里麻兵败被俘,元梁王把匝剌瓦尔密在逃亡途中自缢。十二月二十三,据守昆明的元梁王右丞相观音保等出降,梁王家奴向蓝玉等进献梁王府兵符玺印。洪武十五年(1382)闰二月,蓝玉、沐英等进军大理,土目段世被擒。云南全境平定。

明政府在进行军事征讨的同时,为了加强对西南地区的控制和管理,先后建立了云南都指挥使司、云南布政使司和贵州都指挥使司。在军事行动之后,各征南军官兵就地驻扎戍守。

都指挥使司,是省一级的军事机构。各都司所辖官兵均按卫所编制驻守各地,所谓“一郡者设所,连郡者设卫”。卫所军士是所谓军兵,他们出于军户,世代为兵。军兵承担军事任务,同时也承担屯种任务。战时出征戍守,平时耕种屯垦。军兵家属多随军居住,没被抽调的军户子弟称为“军余”,或称“帮丁”。军余有义务为军人供给出征盘缠。明初,大批军户随征南官兵分赴各地,成为军事移民。他们于驻扎地屯种戍守,营建堡寨,形成了屯堡。

明政府对西南民族地区的控制是军事存在和制度管理并行的。在少数民族聚居区,普遍实行土司、土官制度;在较发达的、条件成熟的地区,则实行改土归流,即改世袭的土司和土官为国家派遣的、可以流转的府州县官员。西南地区地域广大,民族众多,社会经济相对落后,为推动地方治理和社会经济的发展,有必要设立更有效、更有针对性的行政机构。于是在永乐十一年(1413),明政府划湖广、四川、云南各一部,成立贵州布政使司这一省级行政机构。这是贵州建省之始。

卫所是明朝在全国各地普遍设置的军事机构,所以卫所屯堡在全国普遍存在。但为什么偏偏在西南地区历数百年而风物犹存,成为一道独特的景观?根本原因在于地域不同。在汉族地区的驻军,其民族成份与当地无异,因而也就无所区分,而处于西南民族杂居地区的汉族军士和军事移民,其语言风俗则是明显特异的存在。这些军事移民刻意保留自身的民族装束习俗,以彰显其肩负国家责任的身份,是使命,也是荣誉。相同的装束习俗,又是本族群连接的纽带,利于团结自保、抵御侵害。而不忘乡井,心系先祖,守护传统,则是一份深深的感情寄托。

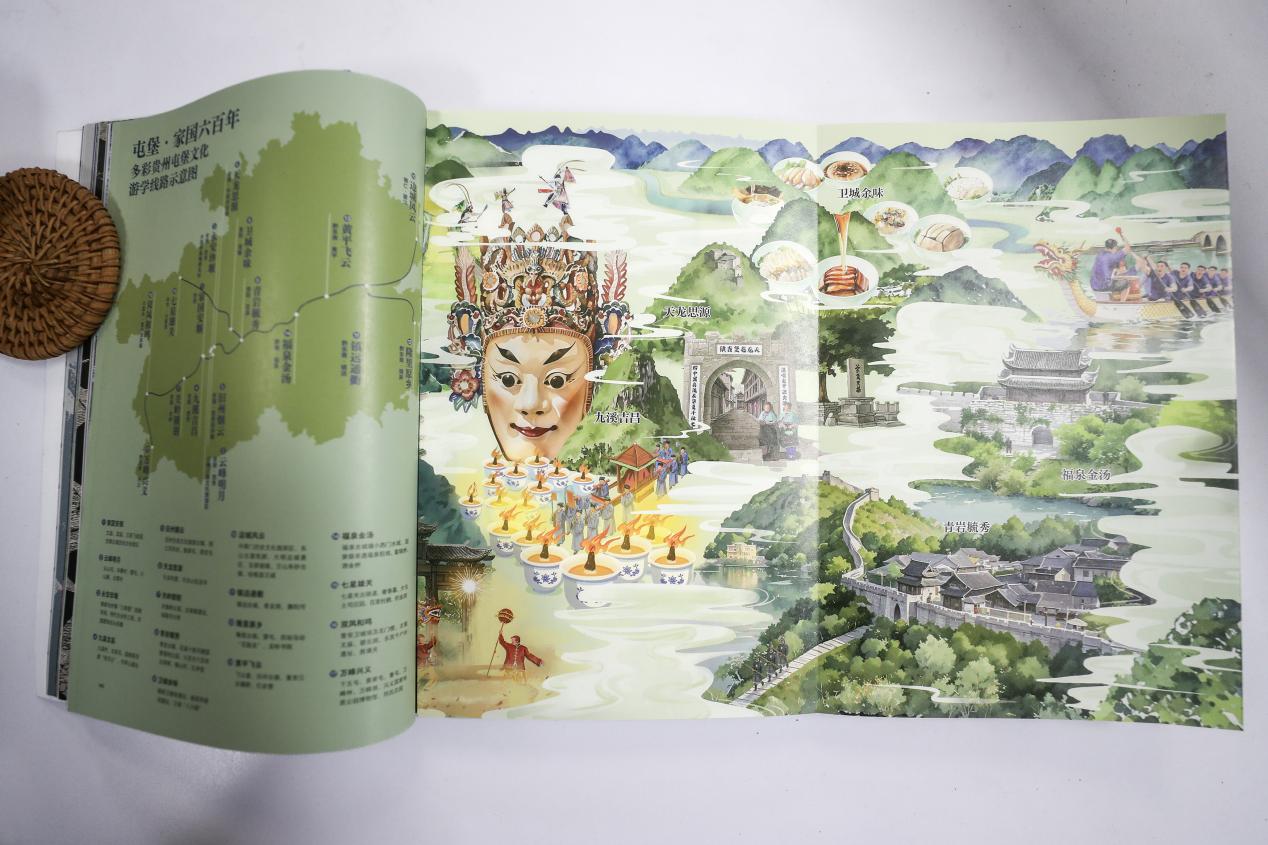

手绘图集中展现屯堡文化 杨昌鼎图

手绘图集中展现屯堡文化 杨昌鼎图

贵州屯堡这一历史文化现象,在20世纪初就受到学界的关注。屯堡被视为军事移民的文化“孤岛”,也被称为历史的活化石。数百年前的军事屯堡,其原有的意义早已消失,卫所官兵已成为当地的普通居民,军事屯堡也已经成为民间村寨。但如今行走在屯堡地区的田头街巷,依然随处可见身着水蓝袍服的妇女,她们头裹素巾,足蹬凤头鞋,说着与当地汉人不同的官话。她们说,祖先在六百年前身负国家使命,从江南各地来到贵州。她们所属的群体并非少数民族,而是早年军事移民的后代,在当地被称作“老汉人”。与她们相伴的有石筑的居室、堡寨,有地戏和遥远的乡音,还有不同于周围居民的种种祭祀节庆活动,那都是六百年来的历史遗存。在这些屯堡中行走,不就是行走在历史之中吗?屯堡,是解读贵州历史文化的一把钥匙。

王国维先生研究历史,曾经提倡“二重证据法”,由于当时殷墟甲骨和敦煌文书被发现,他说:“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料。由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料……此二重证据法,惟在今日始得为之。”那么,我们了解贵州的历史文化,不仅可以使用二重证据,还可以使用三重证据。因为,我们发现了屯堡这一历史活化石,我们可以作田野调查,在屯堡中阅读历史。

让我们穿越六百年风雨,去观察那段波澜壮阔又激动人心的历史吧。屯堡人没有忘记他们的出发地,他们始终牢记着曾经的使命,牢记着祖先的训诫。贵州安顺屯堡人自明初至今已经繁衍了20余代,他们每年都要面向曾经的家乡遥祭,他们没有忘记当年为家国出征而远离的江南故乡。2006年6月,一支来自安顺的屯堡人来到南京寻根,在他们与祖居地石灰巷的乡亲相拥泪奔的一刻,历史的烽烟顿时化作了血脉奔腾!

历史并没有走远,让我们迈开双脚,走进屯堡,去感受活的历史吧。