酒业动静丨仁怀白酒 发展红线绘就产业金线

赤水河奔流不息,两岸青山如黛。

仁怀,这座被美酒浸润的城市,曾面临生态超载与产业粗放的双重挑战——2021年前,当地1925家酒企作坊中,80%为“低小散弱”企业,溪沟污染、产能分散等问题制约着产区可持续发展。

近年来,仁怀市委市政府以壮士断腕的决心打响综合治理攻坚战,通过生态铁腕治理、产业空间重构、长效机制创新三大举措,推动白酒产业从“数量扩张”向“质效跃升”转型。2024年,仁怀酱酒产业总产值突破千亿元,同比增长10.69%,赤水河干流水质稳定保持地表水Ⅱ类标准,交出了一份生态与产业协同的高质量发展答卷。

生态保卫战:筑牢酱酒生命线

“好水酿好酒”是仁怀白酒的发展底色。2018年至2021年间,仁怀溪沟污染、企业偷排等问题严峻。

2021年8月,仁怀市召开领导干部包保白酒产业综合治理暨环境突出问题整改工作动员大会,坚定了仁怀在环境治理上动真碰硬、系统施治的铁腕决心。当地深刻把握“污染在水里、根子在岸上”的治理规律,构建了治水、治企、治岸“三位一体”协同治污体系。

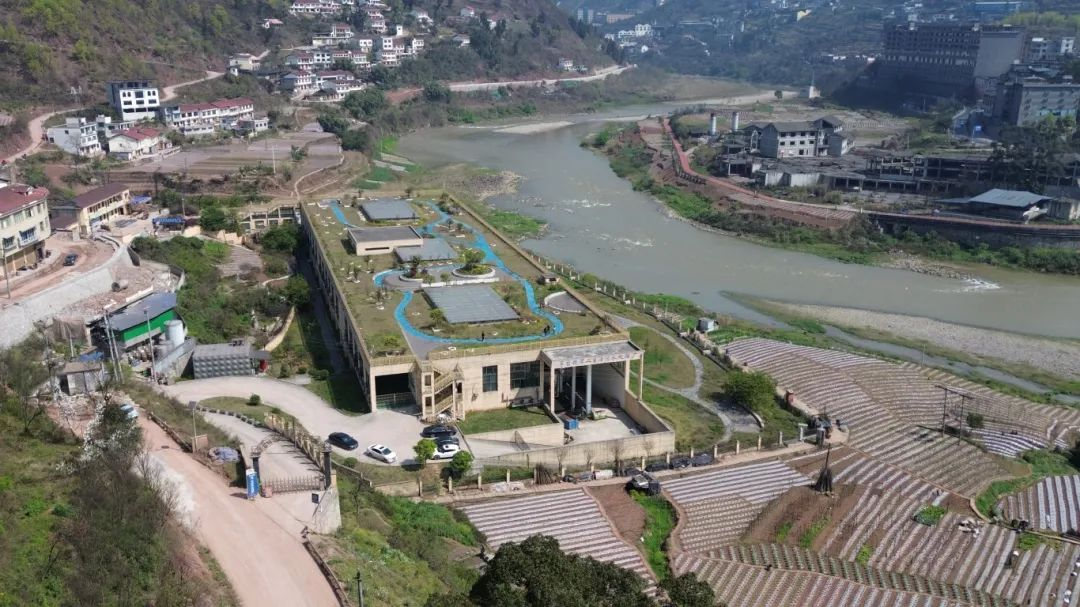

针对产区特点,仁怀创新构建了“企业厂内预处理+大型企业自建独立处理+区域分布式集中连片处理”的阶梯式治污体系。累计将22.59亿元资金转化为治污能力的大幅提升:提标改造8座、新建5座污水处理厂,新建、改造污水收集管网490公里,引导24家规模以上酒企自建高标准处理设施。全市白酒废水日处理能力跃升至3.4万吨,污泥日处理能力达400吨。

同时,仁怀立足长远,以持续投入夯实基础、弥补短板。在500余家企业安装污水流量计和视频监控,11座支流水质监测站实时预警污染;拆除小水电23座,恢复自然河道112公里,从源头阻断污染。刮骨疗毒式的治理让茅台镇39条重点溪沟水质明显改善,赤水河干流水质稳定保持在地表水Ⅱ类标准。这套覆盖源头到末端的立体治污网络,为酱香白酒的酿造生态筑起了一道牢不可破的屏障。

产业破局战:规划引领“小散乱”重组

面对产业“低小散弱”无序发展的沉疴,仁怀以壮士断腕的决心开启了一场产业结构的深度革命。遵义市委常委,仁怀市委书记常文松表示,治理的核心在于“集聚发展、提质增效”。

仁怀成立由市委、市政府主要领导任双组长的治理领导小组,37名县级领导牵头,940名精干力量下沉14个环保战区一线。在《贵州省赤水河流域酱香白酒产区保护规划》的指引下,仁怀将120.44平方公里的生产功能区科学重塑为茅台酒产区、茅台镇传统优势产区、仁怀集聚区三大产区,并进一步细化为8个片区、27个管理单元。

通过实施清理退出、改造提升、兼并整合“三个一批”策略,仁怀累计清理退出白酒企业(作坊)632家,完成995家“四改一建设”,推动681家企业兼并重组。

如今,仁怀市白酒生产主体从1925家压减至868家,产业集中度实现质的飞跃。2024年仁怀酱香白酒产业总产值和增加值分别同比增长10.69%、8.1%,以数据雄辩地证明了“腾笼换鸟”的成效。

仁怀白酒产业的高质量发展历程,生动诠释了“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵。赤水河的清波映照出仁怀人守护绿水青山的初心,也倒映出产业转型升级的坚定足迹。

从溪沟浊水到Ⅱ类清流,从千余家作坊到八百余家精兵,从昔日粗放扩张的阵痛到如今绿色集约的蝶变,仁怀以发展红线勾勒出一条新的产业金线。当赤水河畔的酒香愈发醇厚,这座因酒而兴的城市,正以生态革命的魄力酿就中国传统产业高质量发展的新范式。