我在贵州修古建 | 贵州文保奖项+1!地坪风雨桥有了“数字双胞胎”

是什么,让这位“95”后文保新人萌发了“为地坪风雨桥造‘数字双胞胎’的想法”?

记者 应腾

“95后”文保人“赛博修桥”,不用一钉一铆的贵州地坪风雨桥,现在有了“数字分身”!

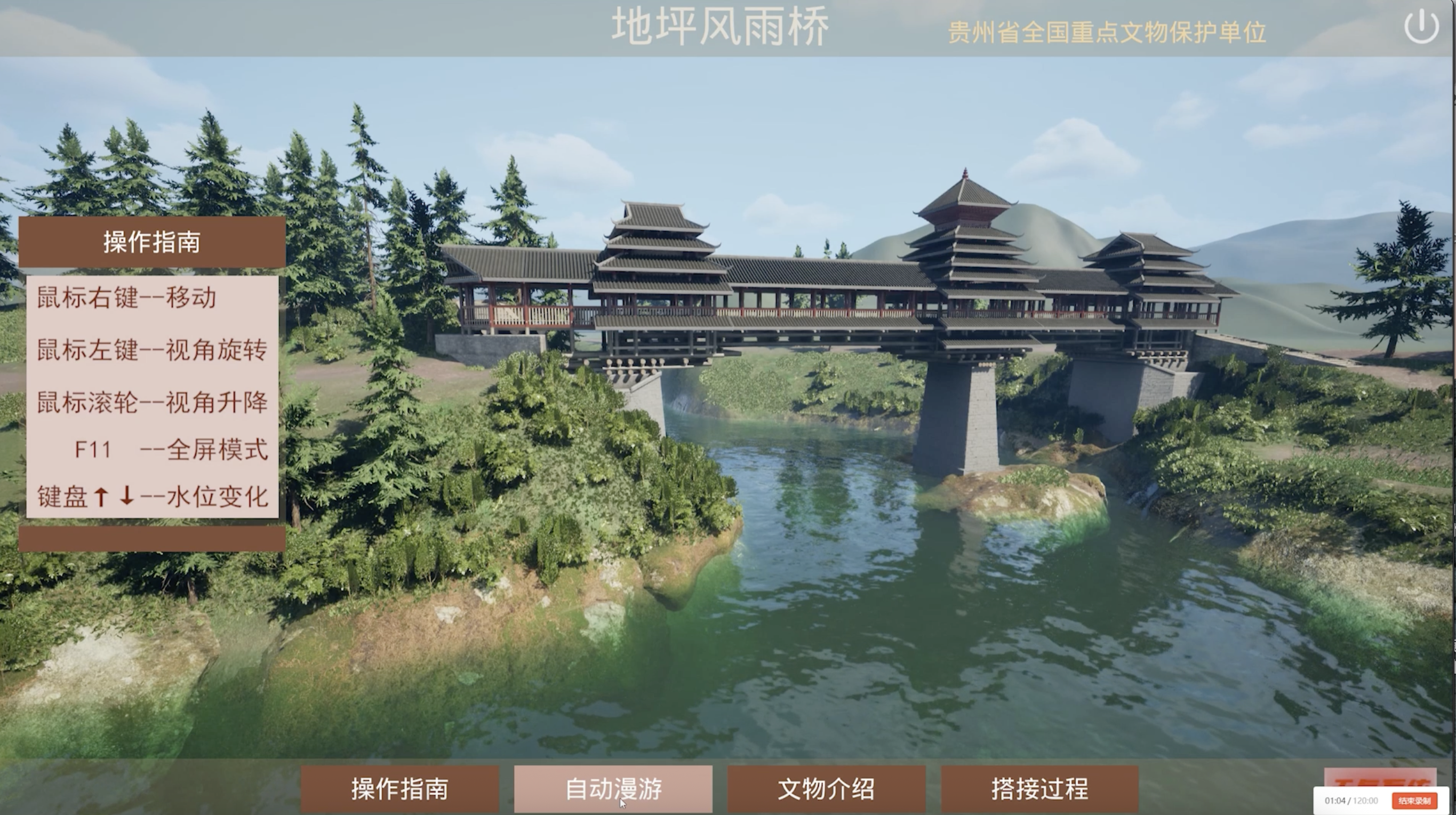

6月25日,由贵州省文物保护研究中心余光宇制作的《地坪风雨桥三维可视化漫游程序》获“2025年贵州省全民数字素养与技能提升资源征集评选活动”一等奖。

《地坪风雨桥三维可视化漫游程序》展示现场 记者蒋雷摄

《地坪风雨桥三维可视化漫游程序》展示现场 记者蒋雷摄

“95后”的余光宇是位“文保新人”,入行一年多的他,在日常调查测绘中,对文物数字化的展示、保护更为关注。

2024年4月,余光宇加入贵州廊桥保护现状调查组,对贵州现存192廊桥进行调查测绘。其中始建于1822年,距今203年的地坪风雨桥,让他印象尤为深刻。

长56.6米的地坪风雨桥

长56.6米的地坪风雨桥

“长56.6米的廊桥不用一钉一铆,这种‘以柔克刚’的木构智慧,让我产生了深入研究它的想法。”而在得知这座桥曾在2004年被洪水冲垮,村民们用绳索把打捞上来的28根大梁等111件构件,一根一根拉回村里,重修廊桥时,余光宇更坚定了“为地坪风雨桥造‘数字双胞胎’的想法。”

余光宇对廊桥进行测绘

余光宇对廊桥进行测绘

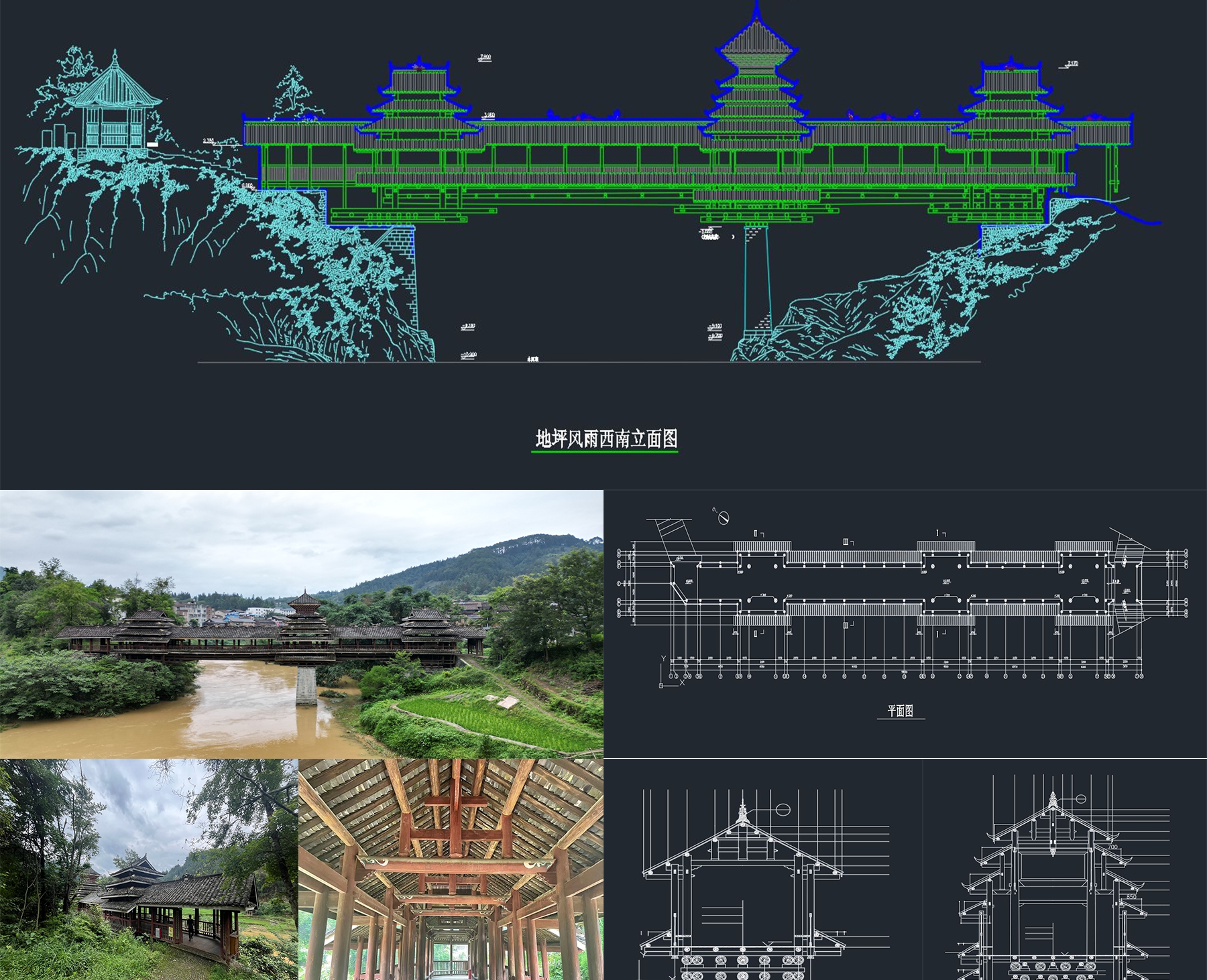

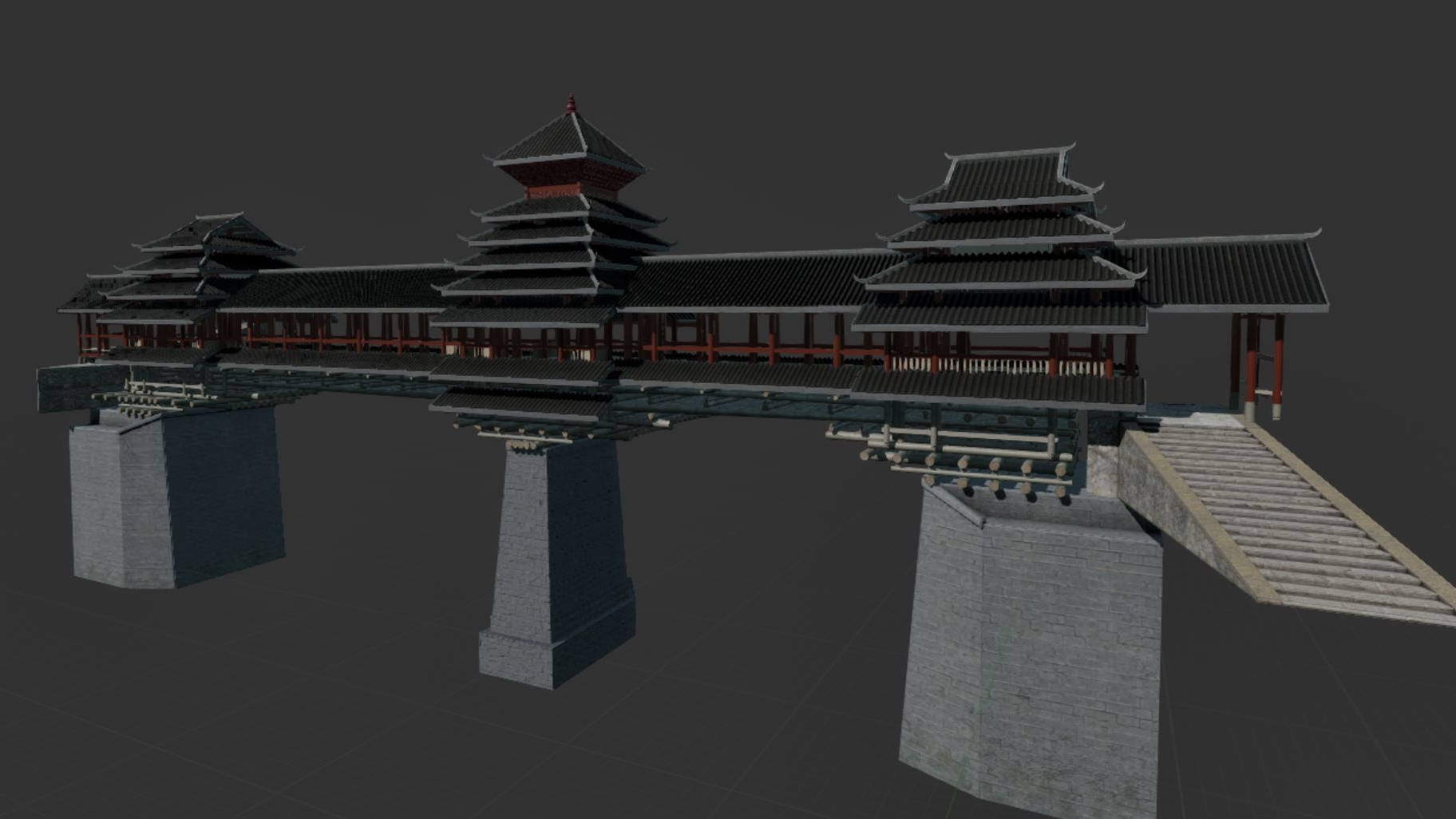

在前期调查测绘基础上,余光宇以数百张照片和图纸为基础,1:1还原地坪风雨桥2000多个木构件。在深度还原的视觉效果上,不仅包含建筑外观细节,连木构件的纹理质感都清晰还原,观众不仅能360度观赏风雨桥,还将搭建过程逐步展示,并添加了不同天气下的展示,提供了更加逼真、立体的展示效果。

数百张照片和图纸为基础,1:1还原地坪风雨桥2000多个木构件

数百张照片和图纸为基础,1:1还原地坪风雨桥2000多个木构件

而对于近100天的制作周期,余光宇用“惊叹”来概括。

“我不是惊叹三维技术还原的神奇,而是通过技术呈现,你发自内心的惊叹这些精妙绝伦的传统手工和营造技艺。”在三维漫游程序中,观众能更直观地看到古建筑的结构、材料和装饰等细节,“我想,这也能更好地促进廊桥文化在社会的普及、推广。”余光宇说。

《地坪风雨桥三维可视化漫游程序》

《地坪风雨桥三维可视化漫游程序》

当观众看到一座桥的“数字化生长”,接下来,就是文保建筑可视化管理的介入。

2025年是《贵州省廊桥保护三年行动实施方案(2023—2025)》收官之年,多形式对廊桥文化遗产进行整理、阐释和传播,是廊桥保护行动中重要一环。

“三维漫游程序可以接入传感系统,对古建环境的温度、湿度、风速波动都可以进行实时监测,同时预报预警暴雨、雷电、冰雹、低温冰冻风险天气。”在未来使用和场景规划上,贵州省文物保护研究中心主任董欣认为,三维漫游程序与传感系统将在贵州廊桥文旅领域实现更深度的融合与创新,不仅为辅助古桥修复和安全管理提供精确的数据支持,更随着人工智能与大数据技术的持续发展,能够对海量监测数据进行深度分析,精准预测不同季节、时段廊桥周边的最佳旅游体验场景,为游客定制个性化的“廊桥时光旅行计划”。

地坪风雨桥3D建模

地坪风雨桥3D建模

“例如,结合气候数据与游客偏好,提前规划出观赏廊桥雪景、夏日纳凉的专属路线与时间,并根据天气变化,为游客推送室内沉浸式体验馆的游览建议。”董欣说,在虚拟现实技术的支持下,游客佩戴轻量化的穿戴设备,即可体验廊桥的榫卯拼接技艺,同时在线参与贵州廊桥文化节庆,或举办虚拟民俗活动、线上非遗技艺展示,让贵州廊桥文化“出圈”。