动静深度丨贵州“植物医生”团队:从实验室“精雕”到大地惠农

在云贵高原的深处,有一群特殊的“植物医生”,他们手持的不是听诊器,而是显微镜和实验瓶;他们的“诊室”不只在实验室,更在广袤的田野之间。

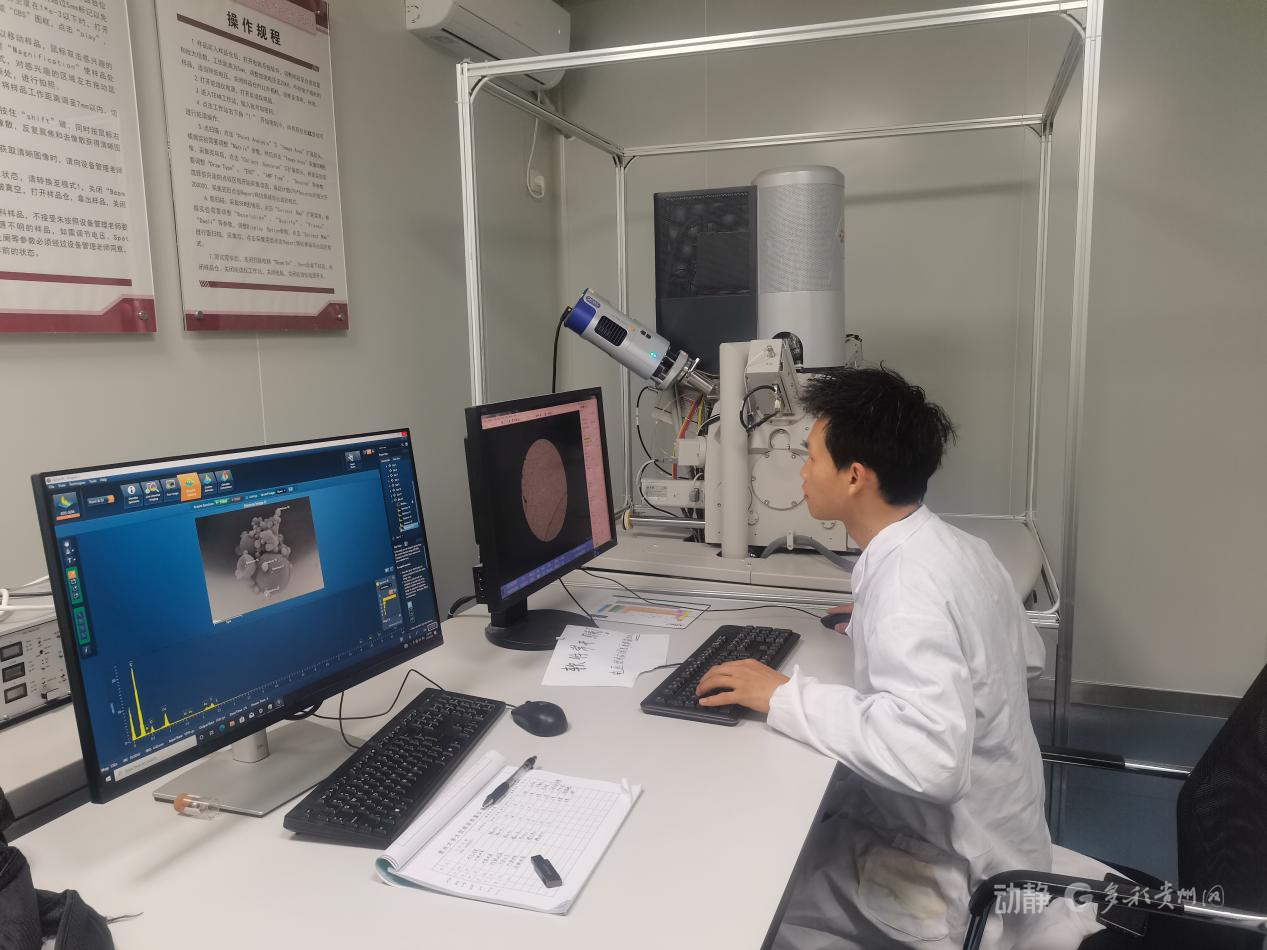

绿色农药全国重点实验室,这支由中国工程院院士、贵州大学校长宋宝安教授领衔的科研团队,近二十年来默默守护农作物的健康,用科技的力量为中国农业筑起一道绿色防线。

从院士到“90后”博士生,他们在实验室里探索分子奥秘,在田间地头解决实际问题,他们的足迹遍布全国20多个省市,推广面积超过2.8亿亩次,更将中国方案带到“一带一路”沿线国家。

让绝产稻田重获新生

2010年,南方水稻黑条矮缩病毒在全国大面积爆发,发生面积达1790万亩,造成近百亿元经济损失。这种被称为植物“癌症”的病害,直接威胁我国水稻生产安全。

在云南施甸,这个曾连续3年绝收的重灾区,宋宝安院士带领团队扎下了根。他说:“看着一片片绝收的稻田与农民的无奈失望,内心焦急万分。”那几年,宋宝安在云南、广西、江西、湖南、贵州等省区建立了30多个防控示范基地,但施甸是他最牵挂的地方。

第一年关键时期,宋宝安几乎每周往返贵州、昆明,白天田间观察记录,晚上分析数据、调整方案,争分夺秒与病毒、灾情赛跑,确保实验室工作与现场防控有序推进。

历经5年努力,宋宝安终于找到遏制该病的有效办法:以自主创新的抗病毒剂毒氟磷为核心,构建药剂种子处理、药剂健身栽培和大田虫病药剂协调使用的全程免疫防控技术体系,解决了病毒病防控的技术难题。令人振奋的是,在云南施甸县,此前5000多亩水稻连续3年绝产,成功防控后,在原亩产400公斤左右基础上,每亩增产268公斤。

面对植物病毒病这一农业的“隐形杀手”,传统农药常常力不从心。宋宝安团队选择为作物“强身健体”——通过研发绿色免疫诱抗剂,激活植物自身的防御系统,构筑起一道无形的“绿色盾牌”。

团队成功创制的毒氟磷,犹如给水稻穿上了一件“防护甲”,有效抵御南方水稻黑条矮缩病,且兼具低毒、环境友好的特性。而从天然香草醛中获取灵感的香草硫缩病醚,则像是蔬菜的“免疫疫苗”,结构简单、安全性高,为蔬菜病毒病防治提供了全新方案。创新产品氟苄硫缩诱醚,不仅能抗病抗逆,还能促进作物生长,实现“一举多得”。

在绿色农药全国重点实验室里,瓶瓶罐罐中装着改变中国农业的“秘密武器”。“植物医生”们坚信,真正的科研成果不仅要写在论文里,更要写在大地上。

绿色农药全国重点实验室教授吴剑对2020年春天记忆犹新,那一年他和实验室的金林红教授在宋宝安的带领下,开启了“茶园奔波模式”。他告诉记者:“经常是天没亮就出发,开车四五个小时赶到茶园,晚上就住在乡镇的小旅馆里整理数据。”

他们的足迹遍及贵州水城、贞丰、晴隆、纳雍、沿河、七星关等地。吴剑说:“我们在茶园现场开展培训,指导茶农科学施肥、识别早期病虫害,给大家示范绿色防控物资的正确使用方法。”同时,他们还带去了花生种子、肥料和防控物资,推广“茶间套种花生”模式,既保障茶树正常生长,又为茶农增加一份额外收成。

最让吴剑感慨的是在毕节纳雍示范区的经历:“我们不仅通过媒体公开成员的技术专长和联系方式,将‘技术热线’送到茶农手中,还创新推广‘茶间套种花生’模式。之后,示范区每亩花生产量达88.9公斤,茶农直接增收1770元。”

“那一刻,所有的奔波都值了。”吴剑说,“科研不是冰冷的数据,而是能实实在在变成农民口袋里的‘真金白银’。”

传统化学农药的“无差别攻击”曾使农作物与害虫共同遭受损失,而如今高效低风险的化学农药经过精准优化,使得“化学防控+天敌补位”成为可能。

绿色农药全国重点实验室教授臧连生说:“看着草地贪夜蛾、菜青虫等害虫严重发生时田间作物被害程度触目惊心,化学农药遗留的药瓶在田间地头随处可见,我们需要找到更环保的解决方案。”他深耕“以虫治虫”研究20年,目前,臧连生开发出的赤眼蜂产品在东北地区已被政府招标采购,年推广应用面积达200余万亩,成了农田里的“天然护卫军”。

如今,智能化技术为绿色防控注入新动力。AI病虫害识别系统能预判害虫爆发节点,植保无人机实现厘米级精准施药,区块链溯源技术让农户对“活的农药”更加信任。

在实验室里,绿色农药全国重点实验室教授金智超攻克了另一个难题。他和团队为了除草剂-氟砜草胺手性清洁工艺进行创制,他说:“我们连续三个月跟进研发进度,基本上和团队成员工作到凌晨两三点。”

他认为:“传统的农药研发思路更多是寻找高效杀灭活性,而未来绿色农药的核心将转向精准调控与智能管理。未来的农药不再是‘广谱毒药’,而是针对特定问题的‘精准手术刀’和‘智能开关’。”

这些坚持换来了丰硕成果,绿色农药全国重点实验室先后承担国家和省部级科研项目300余项,科研经费达3亿余元。2012年至今,全球共批准20余个除草剂新品种,其中7个来自贵州大学等单位合作创制,占全球三分之一。此外,绿色农药全国重点实验室还联合武汉人工智能计算中心、华为公司研发的神龙一体机,开创了全球人工智能辅助农药创制的先河。

新生代在绿色田野上扎根

在这支“植物医生”队伍里,年轻一代正在快速成长。

绿色农药全国重点实验室博士研究生陈顺红谈及选择这个领域的初衷,他说:“我选择绿色农药源于对生态环境和食品安全‘双重关注’。传统化学农药虽然保障了粮食安全,但也带来了残留、抗性和环境污染等问题。我希望找到一种既能有效防控病虫害,又能保护青山绿水的方法。”

回忆起第一次下田的经历,陈顺红依然记忆犹新:“研二的时候,我们去遵义湄潭的茶园做试验。心情既兴奋又忐忑,兴奋的是终于走出了‘象牙塔’,来到了真实而立体的农业战场。书本上描述的病虫害变成了眼前活生生的生物,而我们合成的化合物将在这里接受最严格的检验。忐忑的是,田间的复杂性远超实验室可控条件,温度、湿度、光照、降雨、土壤微生物环境等无数变量都在影响着药效。”

理论世界的精致与田间现实的粗粝形成巨大反差,博士研究生张义用更生动的比喻描述这份体验。他说:“在去田间之前,我沉浸在实验室的‘可控世界’里,觉得手握‘利器’,可以解决大问题。然而到了真正的田间,一切都变了。我面对的是一片广阔、开放、充满无限变量的复杂系统。在培养皿里‘有效’是简单的,在广阔的田野里‘有用’才是真正的挑战。”

张义说:“有一次在遵义务川县的蔬菜基地,我看到一位老农正在喷洒农药,虽然戴着口罩,但刺鼻的气味依然让人难以忍受。那一刻我意识到,我的科研工作充满了重量感和使命感。”

尽管绿色农药研发被形容为“万里挑一”的艰难,这群年轻人却义无反顾。张义说:“我们遵循着从成千上万个化合物中筛选,到温室复筛几百个,再到田间试验几十个,最后能进入全面开发的往往只有几个的规律。任何一个环节出现问题,都会导致前功尽弃。最终能走到终点的,往往只有‘天选之子’。”

中国方案走向世界

如今,这支“植物医生”团队的绿色防控技术已经漂洋过海,在“一带一路”沿线国家生根发芽。团队获批国际联合实验室、“高效低风险农药学科创新引智基地”等省部级以上国际合作平台。

在斯里兰卡的茶园里,来自贵州的绿色防控技术让当地茶产业实现绿色转型,草甘膦等化学农药用量直接减少了30%。团队还在“一带一路”沿线国家完成了近百个绿色农药新品种和新制剂的登记推广工作。

团队成员告诉记者,农药是保障粮食安全的战略物资,但也必须是绿色的、安全的。他们研发的新型除草剂每亩用量只有传统药剂的十分之一,效果却更出色。针对水稻细菌性条斑病,团队研制的截短侧耳素每亩用量仅50毫升,防控效果高达70%,比常规铜制剂的防效提高了20%。

在他们的实验室墙上,写着这样一句话:“把技术送进乡、让成果惠于民。”

在贵州43个产茶县,绿色防控技术让茶园综合防效超过85%,农药使用量减少约30%,茶青产量提高20%以上。“生态为根、农艺为本、生防为先”的茶园全程绿色防治技术体系,正让“干净茶”成为中国茶最靓丽的名片。

对于未来,这群科研工作者有着自己的见解和期待。陈顺红充满期待地说:“绿色农药的未来将朝着更精准、更智能的方向发展。基于人工智能与大数据的精准设计将成为关键,未来的农药将不仅仅局限于传统的‘毒杀'作用,还要开发能够激发植物自身免疫、干扰害虫行为或特异性调控昆虫生长发育的新靶标和新机制。”

吴剑则强调要突破“卡脖子”技术:“目前,我国在原创性分子结构、靶标以及重磅绿色农药品种等领域仍然受到制约。我们要加强基础研究,打造中国农药的核心竞争力。目前在宋宝安院士的带领下,正大力推动的氟苄硫缩诱醚、香草硫缩病醚、异唑虫嘧啶等创新产品的登记工作,未来还将继续推进这些产品的应用技术研究与示范推广。”

从实验室到田间,从贵州到世界,这群“植物医生”的论文,不仅写在期刊上,更一页页地,写满了生机勃勃的田野。