【贵州历史文化随笔征文大赛作品选登】戊戌变法的政治领袖李端棻

谈起戊戌变法,世人尽赞康有为、梁启超等人,而直接举荐和领导康、梁等人变法的一品要员李端棻,却鲜为人知。

1833年,李端棻(字苾园)出生于今贵阳市。因年幼丧父,与母亲相依,幸而官至京兆尹的叔父李朝仪为兄尽职,李端棻自幼受到良好教育,从小品学兼优。同治二年(1862年),李端棻考中进士,入翰林院任编修,以学识渊博、思想活跃、公正廉洁而广受赞誉,颇受重用,累官至礼部尚书,成为光绪帝股肱之臣,是戊戌变法的积极倡导者和坚定支持者,为中国近代改革作出卓越贡献。

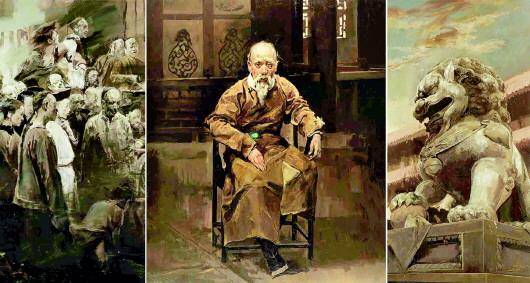

崔晓冬 《李端棻与戊戌变法》 油画

崔晓冬 《李端棻与戊戌变法》 油画

光绪十五年(1889年)秋,时任内阁大学士李端棻主考广东乡试,见16岁梁启超之文“熔经铸史”,见解独到,言辞犀利,遂点为第八名,且亲率入京参加会考。考后,又多次约见,知其胸怀大志,忧国忧民,料其以后必成大器,遂作媒将堂妹李蕙仙(李朝仪之女)相许。梁启超自称“启超以光绪己丑(1891年)受学贵筑李公,旋婿公妹,饮食教诲于公者数十年”,学识和思想深受李端棻影响,其改革救国之志日益坚定,思想更趋成熟。后又依托李端棻的政治平台结交各界名流,梁启超终得以由一个未经世事的年少书生成长为倡导变法维新的领军人物。

光绪二十年(1894年)中日甲午战争爆发,最终清廷战败,被迫签订《马关条约》。次年,康有为与梁启超在北京松筠庵集结十八省举人(现存603人题名录)集会,联名上书光绪帝,请求“下诏鼓天下之气”“变法成天下之治”,此即著名的“公车上书”,拉开了维新变法序幕。李端棻作为朝廷大臣,不便公开支持,但亦暗中鼓励堂兄弟李端启、李端荣、李端慨、李端检和亲戚故旧若干人参与。

从事学政33年的李端棻,深刻认识到中国千余年科举取士、尤其是清朝规定科举文章专用八股文严重束缚了学人思想,痛斥“帖括词章误此生”。李端棻认为自1840年鸦片战争以来,中国一直遭受帝国主义列强侵略瓜分的根源在于教育落后,必须以科教兴国。变法维新,应从教育开始。遂于光绪二十二年(1896年)六月十二日呈《请推广学校折》(以下称《校折》),奏请实行教育制度改革。奏折表面讲教育,但实际上已触及到用人制度和政治制度改革。后康有为和梁启超制定变法纲领,即以《校折》为重要指南。今北京大学前身京师大学堂,即是《校折》倡导创建,是中国最早现代意义大学,也是戊戌维新留下的延续至今的最大改革成果。

光绪二十三年(1897年)十一月,德国借口“巨野教案”事件,悍然出兵侵占青岛,制造震惊中外的“胶州湾事件”。康有为呈《上清帝第五书》,指出再不变法,国家将面临亡国之祸。因该书言词激烈,无人敢为代递。李端棻挺身而出,欲联络九卿上折,支持康有为,但九卿中无一人敢联名。最后,李端棻毅然一人上折,力主变法维新!其间,帝“欲兴庶政而图自强”,多次降诏征求“通达中外,能周济时用之才”,但朝中大臣慑于太后慈禧淫威,非但不敢荐举人才,还极力阻挠变法革新。时过数月,应者寥寥。唯李端棻竭力荐16位贤达,后成为维新变法的主力军。

光绪二十四年(1898年)一月二十九日,康有为上《应诏统筹全局折》,请求“大誓臣工”“开制度局”。奏折递交总理衙门后,立即引起“京朝震动”,原本策划荐举康有为的帝师翁同龢吓坏了,不但放弃保举,还直接反对康有为“开制度局”的变法主张。直到三月十一日,此折才呈到光绪帝手中,帝下令议决,最终被奕劻等守旧大臣否决。

不开制度局,维新派就不能掌握变法领导权,新政就难以推行。在此千钧一发时刻,李端棻于当年七月二十四日果断上《变法维新条陈当务之急折》,一请御门誓群臣,以定国是;二请开懋勤殿,选精通中外和现代科学知识者(通人)入值,议定新法;三请改定六部之则例,裁减冗员;四请派朝士归办学校,派各省通晓现代科学知识者(通才)办学堂。实际上是《校折》的升级版,但其主张却比康有为之《应诏统筹全局折》更全面,更深刻。其中所倡议建立的“懋勤殿”机构既可有权制定法律,又能监督朝廷施行法律。《变法维新条陈当务之急折》的实质就是一份政治改革纲领,直接碾压保守势力,立刻改变了康有为等人所处的不利地位。最重要的是极大增强了光绪帝将变法进行到底的决心。

光绪帝遂“决意欲开懋勤殿”,直接向慈禧摊牌。并且亲自拟定懋勤殿顾问官员名单,钦点李端棻任首席顾问,康有为、梁启超、谭嗣同等任顾问官。至此,推行新政的首脑机关组建成功,基本上都是李端棻所举荐之才。

九月一日和二日,光绪帝采纳李端棻言,两次诏谕吏部、户部迅速改定各衙门例案,依例裁减冗员,毅然将鸿胪寺、太常寺、大理寺等闲置衙门裁汰,为变法维新扫清了主要障碍。三日,光绪帝更擢升李端棻为礼部尚书,同时提拔翰林侍读学士徐致靖、少詹事王锡蕃为左、右侍郎。自此,官员方敢明言新政,变法得以畅行。五日,经李端棻力荐,光绪帝授予谭嗣同、刘光第、杨锐、林旭以四品衔,在军机章京处参议新政。变法维新遂如火如荼地展开。

由此可见,李端棻上《请推广学校折》,为戊戌变法吹响了号角;李端棻举荐康有为等贤达,为戊戌变法打下了坚实的人才基础;李端棻于维新变法危急时刻呈《变法维新条陈当务之急折》,为维新变法指引航向;李端棻提议并亲自创设“懋勤殿”,组建起维新变法的首脑机关……从维新变法的思想萌芽、发起到全面展开,李端棻都一直思虑在先,冲锋在前,受命于风口浪尖,主宰其重要决策,从不顾自身安危!梁启超说:“二品以上大臣言新政者,一人而已。”这一人,指的就是李端棻。

光绪二十四年(1898年)九月二十一日,正当变法快速推进之际,慈禧突然发动政变,公开出面训政,废除新政,百日维新遂夭折。李端棻作为维新变法的中流砥柱,更兼曾保举康有为等人,自然首当其冲获罪。十月四日,慈禧向内阁下达懿旨:“李端棻滥保匪人,自请惩治一折,该尚书受恩深重,竟将大逆不道之康有为滥行保荐,并于召对时一再面陈,今据后检举,实属有意取巧,未便以寻常滥保之例稍从未减,礼部尚书李端棻着即革职,发往新疆,交地方官严加管束,以示儆惩。”此仅次于死刑!随后,戊戌变法之“六君子”血染菜市口,康有为、梁启超流亡日本,光绪帝被幽禁,中国和平崛起的曙光被彻底剿灭!各种深重灾难接踵而至!

戊戌变法虽然失败,但其中李端棻之部分主张还是得以实现:光绪二十七年(1901年),慈禧等人不得不部分接受李端棻提出的教育、政治改革主张,宣布实行“新政”;光绪三十年(1904年),清政府颁布《奏定学堂章程》,正式推行李端棻规划的新学;光绪三十一年(1905年),清政府宣布废止科举制度;光绪三十二年(1906年),清政府被迫实行宪政……戊戌维新的“罪臣”李端棻,最终以功臣身份载入《清史稿》,其称:“戊戌变法,德宗(光绪帝)发愤图强,用端棻等言,召用新进。百日维新,中外震仰。”

光绪三十三年(1907年)十一月十七日,李端棻在贵阳逝世,终年75岁,归葬故里。

2013年,贵阳市文物部门在贵阳市勇烈路中段竖书卷状李端棻纪念石碑。2018年,贵阳市人民政府公布李端棻墓为贵阳市文物保护单位。

作者介绍:

袁志,遵义市播州区乐山镇人,中学物理教师。遵义市历史研究会、市诗词学会、播州区作家协会、黔北土司文化研究会会员。已发表诗歌、小说、散文、历史论文、新闻作品若干。截至2022年,已统筹编撰出版了遵义县文史丛书《黔北名镇鸭溪》,主纂了播州区《鸭溪镇志》《乐山镇志》和播州区苟坝小学校本教材《红色苟坝》。现正主纂《遵义市播州区教育志》。