一凡读字丨多变的“化”

《黄帝内经》:

物生谓之化,物极谓之变。

大体意思是说,新事物产生的过程,也就是“化”的过程;旧事物由小到大发展到盛极的过程,也就是“变”的过程。也就是说,事物渐渐地发展过程,叫做变;事物从有到无,突然发生,就叫做化 。比如:水变成冰,冰化为水。可见“变”属于量变,“化”属于质变。

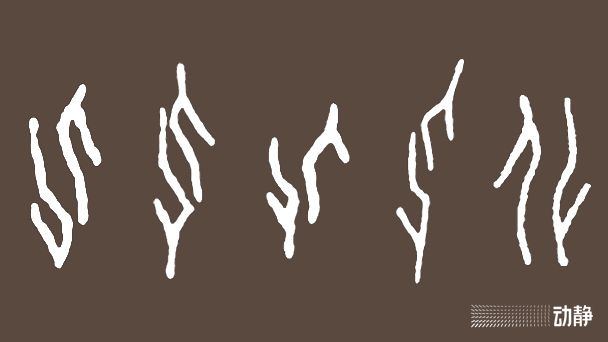

那么,甲骨文的“化”是什么意思呢?

图1:甲骨文“化”字的各种写法

图1:甲骨文“化”字的各种写法

从甲骨文“化”字的各种写法可以看出(见图1),就像是二人相倒背之形,一正一反。什么意思呢?

有两种观点,一是从外形看,左边是一个面向左侧站立的“亻(人)”,右边是一个头朝下、脚朝上,倒过来的“人”,表示“颠倒了”的意思。“颠倒了”就是发生了“变化”。比如:化悲痛为力量,本来悲痛是不利于产生力量的,现在要把它“颠倒”过来,化为力量。

另一种认为,头朝上站立的“人”,表示活着;头朝下,则表示入土的“人”。因此,“化”则表示由生到死的改变。比如陶渊明的《自祭文》里有这么一句:“余今斯化,可以无恨”,这里的“化”就是表示“死”的委婉说法。意思是说,我现在死了,可以没有遗憾了。另外,如坐化、仙化、羽化等词,也都表示死亡的意思。

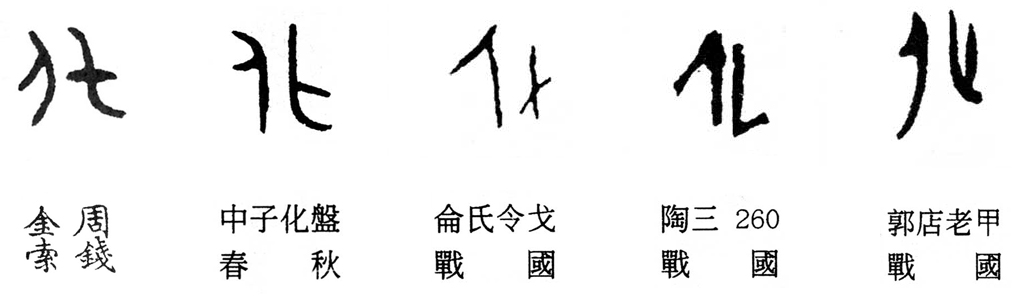

图2:金文和春秋战国文字“化”的写法

图2:金文和春秋战国文字“化”的写法

再看金文和春秋战国文字“化”的写法(见图2),差别还是比较大的,这说明了对于“化”的理解各有不同。而小篆“化”字的写法则保持了甲骨文中正反两个“人”的造型(见图3)。

图3:小篆“化”字的写法

图3:小篆“化”字的写法

我认为,“化”就是新事物产生的过程。就像“化学”,这个名字起得太好了,化学——就是研究新事物产生过程的学问。再比如“万物造化”,是说大自然的创造力每时每刻都在产生“新”的事物,而新旧事物之间又是可以相互转化的。

由“化”的本义还可以引申为改变、改造、变成,比如化名、化身、化装、化险为夷、出神入化等等。还有现在我们使用比较多的“文化”一词,就是指以“文”去影响、改变和改造落后者的意思。

图4:隶书“化”字的写法

图4:隶书“化”字的写法

到了隶书,“化”字的写法不知为什么把原来右边的“人”写成了“匕”(见图4)。

《说文解字》:

匕,变也。从倒人。

“匕”是“变”的意思,属于倒立的“人”字形。段玉裁注:“今变匕字尽作化。化行而匕废矣。”他认为,“化”的本字是“匕”。后来,“化”字用得越来越多,“匕”作为“化”的意思就废弃了。不过,这种观点一直存在争议。

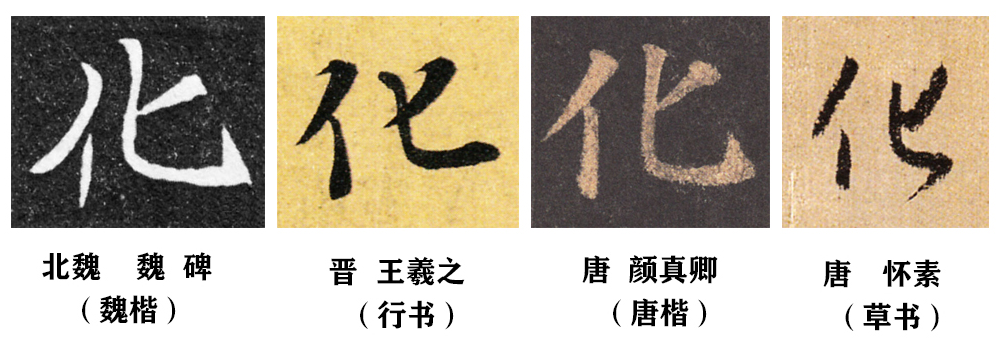

图5:“化”字楷、行、草书的写法

图5:“化”字楷、行、草书的写法

万物都是有变化的,没有什么是一成不变的。“何意百炼刚,化为绕指柔”,再坚强再刚硬,也会在历经磨难之后变得柔弱,这种“化”,是壮志难酬;“明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪”,夜不能寐,借酒浇愁,但酒一入愁肠,却都化作了相思之泪,相思无解,这种“化”,是愁上加愁;“满地芦花和我老,旧家燕子傍谁飞。从今别却江南日,化作啼鹃带血归”,国破恨、家亡仇、飘离苦,到底沧桑多变,虽被迫离开故乡,绝无生还的希望,但哪怕是死了也要化成啼血的杜鹃,飞回江南,这种“化”,是坚定不渝。