大国小村丨从“种不成”到“不够卖”,这个村靠啥逆袭?

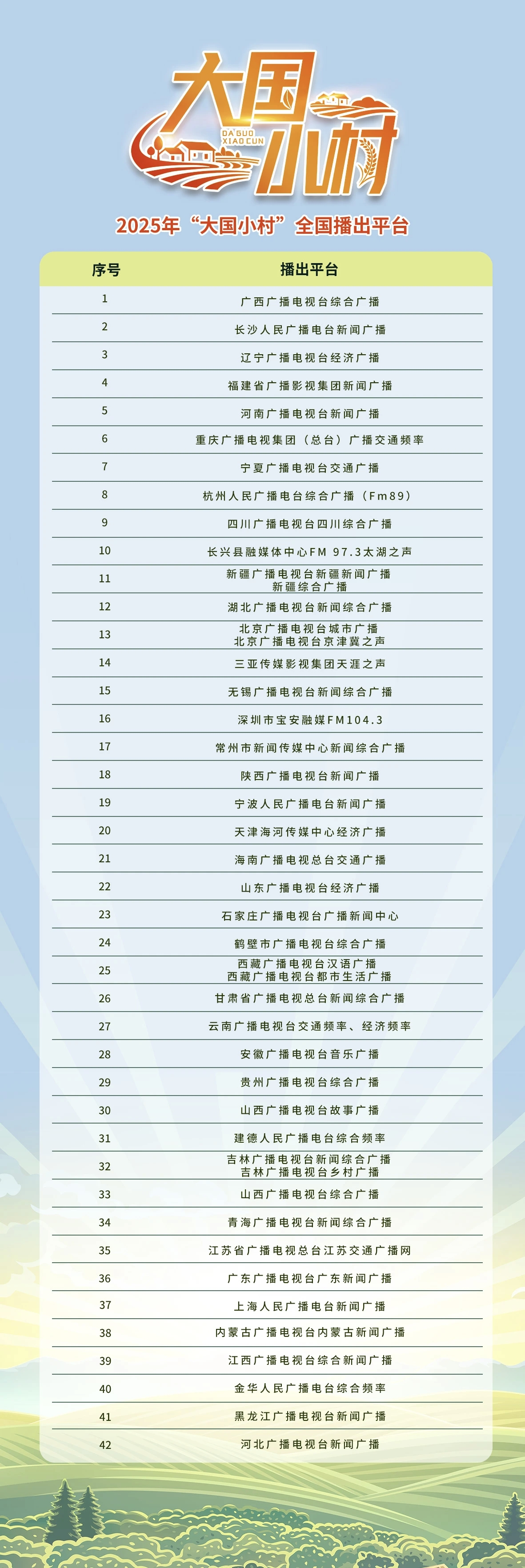

大国之基在乡土,振兴之路见小村。2025年作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接五年过渡期的收官之年,由人民日报全国党媒平台、农民日报社联合广西广播电视台、贵州广播电视台、长沙广播电视台等40余家广播电台打造的系列融媒报道《大国小村》,用42个村落的鲜活故事,立体呈现乡村全面振兴的实践图景。

一座昔日贫困村

如何借“南繁硅谷”之风

破“靠天吃饭”之局

在热带沃土上

把日子过成一首热气腾腾的“幸福诗”

从“打工候鸟”到“种植能手”

清晨,当第一缕阳光洒进那受村,苏云龙和妻子已在自家的青瓜大棚里忙碌起来。绿意盎然的藤蔓间,挂满了饱满的果实。曾几何时,苏云龙还在外地打工,一年回不了几次家。而现在,他成了村里的“种植候鸟”,每年10月准时归巢,次年4月满载收获。

“到第二年4月收获后再做些零工,光是青瓜这一项,收入就能有五万元左右。”苏云龙笑着说。他的转变,是那受村命运转折的生动注脚。

南繁赋能,打破种植僵局

过去的那受村,受限于种植技术,村民面临甜瓜、百香果“想种却种不成”的困境。转机出现在海南自贸港建设和“南繁硅谷”崛起的浪潮中。那受村主动叩响科研院所的大门,请南繁专家驻村破题。

那受村集体对接三亚市热带农业科学研究院、三亚南繁院,驻村第一书记肖春雷,正是那束照进田野的“科技之光”。他将实验室“搬”到了田间地头,和科研团队一起,让甜瓜、百香果在那受村发出了新芽。“村集体+科研单位(南繁机构)+示范基地+农户”的四维联动模式在那受村生了根,彻底打破了村里的种植僵局。

“那受村要发展,不能跟着别人学,得找自己的路。”肖春雷说,“我们就是要借南繁赋能破局,靠南繁技术引新品种、提效益,让热带土地真正‘生金’。”

抢抓机遇,开辟产业新蓝海

当基础种植难题解决后,那受村将目光投向了更高价值的赛道。他们引进顶尖种业企业,剑指“热带水果之王”——榴莲,抢下了国产榴莲规模化种植的“首种”头筹。在南繁专家全程护航下,那受村成为全国首个实现国产榴莲规模化上市的村庄,开辟了产业新蓝海。

与此同时,那受村精准捕捉到消费者对小番茄的需求变化,引入南繁新品种“清香果1号”樱桃小番茄,采用绿色技术,坚持自然成熟。这一决定不仅让南繁小番茄从科研成果转化为市场效益,也推动了当地小番茄产业从“求产量”向“提品质”转型。

“这是南繁科研成果就地转化的又一新品种——樱桃小番茄。”肖春雷自豪地说,“尽管目前每公斤售价达20多元,但预订者络绎不绝,樱桃小番茄成熟速度赶不上订单速度。”

“新奇特优”,打造自主品牌

如今的那受村里,2000多亩榴莲园采用“榴莲+凤梨”套种,预计年收益可达5000多万元;近7000亩基地里,紫色释迦、彩虹西瓜、芒果凤梨争奇斗艳。更妙的是,村集体巧妙融合黎苗文化与村名谐音,打造出“大嘴鸟榴莲”“纳寿西瓜”等自主品牌,让南繁果实插上了“网红”翅膀。

“以前村里都是种槟榔、芒果,祖辈怎么种,我们就怎么种,只求安稳。”村民苏真军说,“后来看到书记带头试种新品种,不仅收成好,还能吸引游客,我就动心了。现在我除了种传统作物,还种了紫色释迦。”

田间课堂,技术汇入民心

乡村振兴,关键在人;南繁赋能,核心在传技。那受村把党小组建在产业链上,针对种植难题开展微调研;培育13名“致富带头人”,以“先学先会带后学后会”的模式,让技术如涓涓细流,汇入村民心中。

“田间课堂”把教学搬到了地头。南繁专家现场演示修剪、施肥,村民跟着动手实操,知识就这样转化为了生产力。

“以前我就懂点表面的农业知识,遇到作物生病,只能眼睁睁看着减产。”村民苏其文说,“2023年村里给了补助,我就跟着南繁专家和农技师自学,慢慢成了村里的农技师,现在大家都叫我‘植物医生’。”

未来展望,续写沃野新篇

从“靠天吃饭”到“南繁赋能”,从村民“等靠要”到主动“闯创干”,那受村的蝶变,是海南“南繁硅谷”助力乡村振兴的生动实践。截止2025年11月,那受村实现综合收益近200万元。

“乡村振兴不是一蹴而就的,现在的那受村只是迈出了第一步。”肖春雷说,“接下来,我们还要继续延伸产业链,把‘新奇特优’做得更精、更强,让更多村民共享发展红利,让那受村的日子越过越红火!”

如今的那受村,从“想种种不成”的困顿,到“敢种又能卖好”的自信,那受村用一片田、一群人、一股科技的东风,写下了属于这个时代的“田园新解”。这片热带沃土的故事,正像那些不断改良、蓬勃生长的南繁果实一样,甜美的篇章,还在后头。