我在贵州修古建 | 提升监理功底!贵州开设文保监理“进阶班”

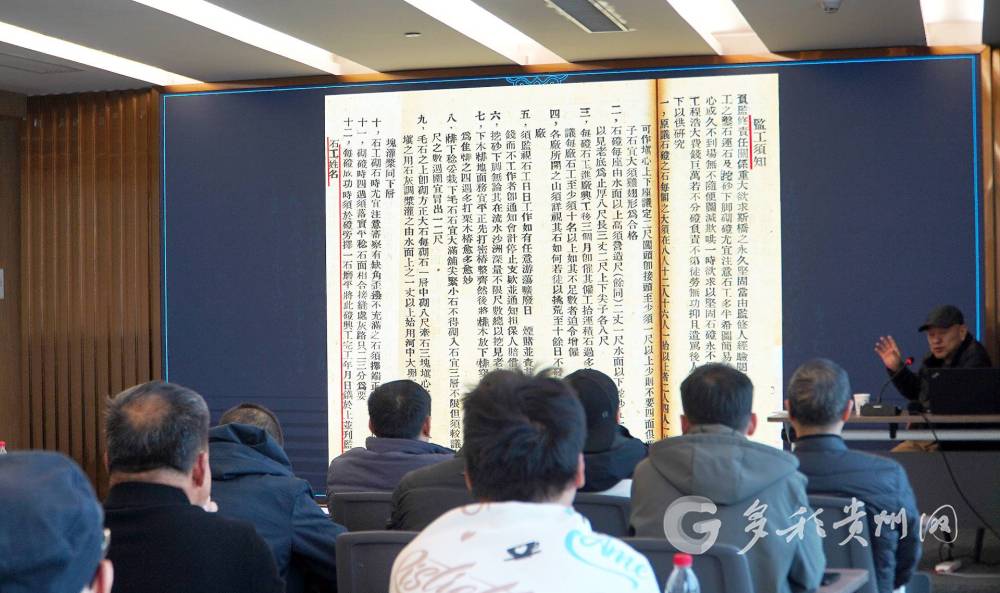

“监理”并不是现代才存在的职能,在中国古代工程建设中,早已存在类似现代“监理”的职能。如在贵州三穗《瓦寨三明桥志》中,就详细记载了对监工的职责规定。

记者 应腾

“修得太猛”易损文物历史信息,“修得不到位”则埋下安全隐患,文保监理如何科学把关?11月26日至28日,2025年贵州省文物保护工程监理人员培训班在贵阳开班。

这场专为全省文物保护工程监理骨干打造的特训营,通过“政策理论+专业技术+案例复盘”的课程,精准提升监理环节专业能力,直击文物修缮质量核心。

开班现场

开班现场

“监理”并不是现代才存在的职能,在中国古代工程建设中,早已存在类似现代“监理”的职能。如在贵州三穗《瓦寨三明桥志》中,就详细记载了对监工的职责规定。

“从古至今,监理的基本职责和核心目标都是一样的,古代的监理是终身责任制,把名字落在建筑或志书上,成为质量的见证,这是责任传承。”贵州省文物保护研究中心研究馆员、培训授课讲师娄清表示,贵州文保工程涵盖古建筑、近现代重要史迹、石窟寺与石刻、古文化遗址、古墓葬等不可移动文物的保护修缮与展示利用工程,“在此背景下,监理作为文物保护工程质量的‘核心防线’,其水平高低直接关乎古建筑、传统村落、革命文物等的保护成效,对助力贵州文脉永续传承至关重要。”

《瓦寨三明桥志》中,就详细记载了对监工的职责规定

《瓦寨三明桥志》中,就详细记载了对监工的职责规定

新修订的《文物保护法》明确“不改变文物原状+最小干预”双原则,新增的“最小干预”要求,就是要求“别乱改、别多动”,标志着文物保护已从“修完就行”阶段迈向“精准科学”时代。

“文物保护工程的专业监理人才,是确保修缮质量的关键环节,监理环节的专业能力,直接影响修缮质量。”培训主办方,贵州省文物保护研究中心副主任石斌告诉记者,文物保护不是为了好看而修缮,是为了留住信息,留住文化。培养一批“懂业务、敢担当、守底线”的监理队伍,弥补贵州文物保护工程监理力量薄弱、专业水平不足的问题,是本次系统化培训的核心目标。

32位学员形成“管理者+技术者”格局

32位学员形成“管理者+技术者”格局

从学员构成来看,涵盖全省各市州文物保护管理所、博物馆、设计公司、工程企业等业务骨干,既有文物保护管理所所长、博物馆馆长等“决策者”,也有设计公司、工程企业技术负责人等“执行者”,形成“管理者+技术者”优势互补格局。

从课程设置来看,三天高密度的课程浓缩“政策理论+专业技术+案例复盘”,既有法规与标准的“划重点”,为学员厘清法律红线;也有全流程监理的“方法论”,详解勘察设计、施工准备、施工过程、竣工验收四大阶段监理要点;更有现场监理“避坑指南”和省内典型案例解剖和深度研讨,一步步拆解监理全流程的关键环节。

系列课程覆盖文保工程全过程的监理要点

系列课程覆盖文保工程全过程的监理要点

“针对基层监理人员能力短板这一痛点,除了省内专家,还特邀了来自国内在传统建筑、文物保护工程及质量监督领域的资深工程师、专家,通过系统化授课让科学监理理念落地。”石斌告诉记者,培训课程以讲授、案例解读为主,课程涵盖文物保护基础知识与原则、新修订《文物保护法》及其实施条例、法规政策与工程管理办法解读,包含监理规程、资料编写规范、检查要点及关键工序质量控制方法,同时针对材料验收、进度把控等一线高频难题提供解决方案,全面覆盖工程全过程的监理要点。

培训现场

培训现场

“文物保护修缮讲究的是平衡,修得太猛可能破坏文物历史信息,修得不到位则埋下安全隐患,科学监理,正是维系‘保护’与‘安全’这两端平衡的支点。”北京文物保护监理资深专家赵庆隋点明了其中的关键,文物保护工程具有不可逆性,每一次修缮都是与历史的对话,“我们监理人员要认识到自身签字笔的历史重量,将提高工程质量落到实处。”

文保监理“匠心营”开课

文保监理“匠心营”开课

为期三天的培训,是“科学监理”实践的开始。这批带着“法规工具箱、技术路线图、案例经验库”回到岗位的学员,将成为贵州文物保护工程的“质量守门人”,正如培训中反复强调的那句话:文物保护不是修完就行,而是“修得科学”。