科技教育之美 | “中国天眼”背后的故事

一、我所知道的天文和天眼

时间倒退40年,我记得那时候家里唯一的家用电器也就是灯泡,最多的娱乐活动就是听老一辈讲那些不知道重复了多少遍的故事。无聊的夜里,睡不着觉的几个小夜猫子还会爬上房顶看漫天的星星。那时候的城镇里灯光很少,因为没有光污染,所以夜空真的很亮,星星们密密麻麻地都挂在你的头顶上。所有的星星里,我唯一能叫出名字的只有北斗七星,一是它们特别亮,非常好辨认;二是你很容易地就把它们连成一个勺子的形状。这种情形,像极了郑智化歌中所唱的那样:曾经在漫天的星光下,做梦的少年。

时间倒退几千年,古人们仰望苍穹,观察日月星辰的变化,并把它记录下来,经过漫长的积累,找出这些变化对我们生活的影响,这些记录后来被整理成星图、历法。看星星,变成了一种科学——天文学;看星星,也变成了一种职业——天文学家。

我记得好像是在1995年的某一天,当时贵州电视台《贵州新闻》节目播发了一条新闻,讲的是一个叫南仁东的中科院天文学家正准备建一个大望远镜,他带队来贵州就是要在喀斯特地貌中找一个合适的地方给这个望远镜落脚。当时在看这个新闻的时候,我就在想这个望远镜能有多大?为什么要来贵州选址呢?因为对天文根本不了解,所以后来也没有再关注这件事情。

随着时间的推移,这个大望远镜的事情越来越具体了,不但世界最大,而且就安在平塘县克度镇航龙村的一个大圆坑里——大窝凼。一开始我以为南仁东他们要做的大望远镜可能就是比天文观测台里那种大炮筒望远镜大上几个号而已,后来这个“500米口径球面射电望远镜”竣工落成的照片一出来,原来是一个巨大无比的“炒菜锅”。这个时候我才知道,天文台的大炮筒是光学望远镜,大窝凼里建的是射电望远镜。问题又来了,“射电”是什么意思?

这个大望远镜做出来之后,平塘成了非常热门的打卡地。关于这个大望远镜的新闻报道、影视文艺作品也越来越多了。2021年,我也慕名来到了平塘,专门去看了这个被称为“中国天眼”的大望远镜。当时站在观景台上看下去,群山好似奔腾大海的波浪在瞬间凝固,“中国天眼”就静静地镶嵌在海浪中央。因为不能携带任何电子设备进入,只能现金租尼康FM2相机用胶卷拍摄纪念照片。

以上就是我在参与《贵州教育大讲堂》“科技教育之美——中国天眼的前世今生”节目录制之前,对“中国天眼”的所有了解。

二、姜鹏是个大忙人

2023年初,在规划《贵州教育大讲堂》年度选题时,为了更好地向全省广大师生普及天文知识,激励广大青少年崇尚科学、热爱科学,弘扬科学精神,在全社会营造学科学、爱科学、用科学的良好氛围,策划组决定制作一期与“中国天眼”有关的节目选题。一月初,策划组专门到平塘开展了系列的前期工作。自此,我们对这个大望远镜的了解逐渐加深。

从古至今,人类都渴望有一双“千里眼”,能够帮助我们最大限度地接近宇宙从哪里来,又将到哪去的终极命题。中国科学家们在贵州的喀斯特洼地里建立了“中国天眼”,可以说,它也是全人类眼睛的延伸。

20多年前,一群中国科学家以“敢为天下先”的豪情壮志,在全世界都没有现成经验的情况下,让看似“空中楼阁”的“中国天眼”最终得以屹立在贵州的群山之中。从1994年到2005年,南仁东带领团队走遍了贵州喀斯特石山里的上百个窝凼,最终综合尺度规模、电磁波环境、生态环境、工程地质环境等因素,在近400个备选洼地里选中了条件最适宜的平塘县大窝凼。

在前期资料收集整理阶段,给我留下最深刻印象的,无疑是那些在中国天眼工作的科学家和普通工人,他们是浩瀚星辰里的追梦人。

为了使人类有能力发现更多未知星体、未知宇宙现象、未知宇宙规律,也为缩小中国在天文领域与世界先进水平的差距,以南仁东、姜鹏等为代表的科学家、工程师,毅然承担了这个很多人认为“不可能完成”的任务。

“中国天眼之美”的节目工作方案通过之后,策划组便开始协调各种资源准备节目录制。要成功录制一期《贵州教育大讲堂》,主讲嘉宾是最重要的资源。谁能把“中国天眼”的前世今生讲清楚?选来选去,我们把目光锁定在南仁东的学生、中国天眼的第二任总工程师姜鹏身上。如名字中的“鹏”字一样,姜鹏正是通过中国天眼去遨游和探索宇宙的人。

图片来源于《科普中国·我是科学家》节目

图片来源于《科普中国·我是科学家》节目

姜鹏的头衔很多,中国天眼总工程师、国家天文台党委委员、中国天眼运行和发展中心常务副主任、贵州射电天文台台长、全国人大代表等等,以我们多年做节目的经验来看,头衔越多,人就越忙!从一月份开始,我们就通过各种渠道试图与姜鹏这个大忙人建立联系。一开始姜鹏同意六月下旬参加录制,后来行程一变再变,在贵州省科协的多次对接下,直到八月底才最终确定了录制日期。节目现场录制完毕后,我们跟姜鹏一聊才知道他有多忙。比如,8月31日陪同省领导在天眼进行调研,9月1日去北京,9月3日回平塘,9月4日上午参加节目录制,当天下午坐飞机回北京参加重要会议,9月5日下午回平塘参加重要项目洽谈,在我们约他录制节目的这一段时间里,他参加了很多重要会议,也接受了很多媒体的专访,还主持了多家单位的科学讲座。

2022年8月25日,姜鹏(后)在“中国天眼”馈源舱内工作(维护保养期间拍摄),图片来源于新华社

2022年8月25日,姜鹏(后)在“中国天眼”馈源舱内工作(维护保养期间拍摄),图片来源于新华社

姜鹏是“中国天眼”的核心建设者之一,亲身参与了“中国天眼”的建设过程,见证了“中国天眼”从无到有的整个历程。他从一名结构力学的博士毕业生,成长为天文学领域的大国工匠。天眼建设完成后,他接过了老一辈天文学家的接力棒,全面主持天眼的调试和维护工作,是我国天文学科研设备的建设者和传承者。

今年是姜鹏守护天眼的第14个年头,他参与了中国天眼从建设到调试运行的全流程,目前全面负责中国天眼运行和维护的相关技术工作。姜鹏说,“中国天眼对于我来说,是人生一个非常宝贵的经历,满足了我对理想工作的所有要求,就像完成了一项不可能完成的任务,我认为自己是足够幸运的。”

三、天文的三个时代

按照以前录制《贵州教育大讲堂》节目的惯例,主讲嘉宾都会事先准备一份讲稿。跟姜鹏沟通的时候,他说,我这回就讲一个半小时吧,脱稿的那种,讲稿都在我的脑袋里。

说实话,天文这个东西对我们来说,实在是知识的盲区。为了搞明白“中国天眼”这个大射电望远镜,为了更加了解姜鹏,策划组像往常做其他节目一样,从上网收集资料开始,阅读所有和中国天眼有关的新闻报道,翻看所有姜鹏主讲的科学讲座。看着看着,我们自己也变成了一个天文爱好者。

图片来源于《科学公开课》节目

图片来源于《科学公开课》节目

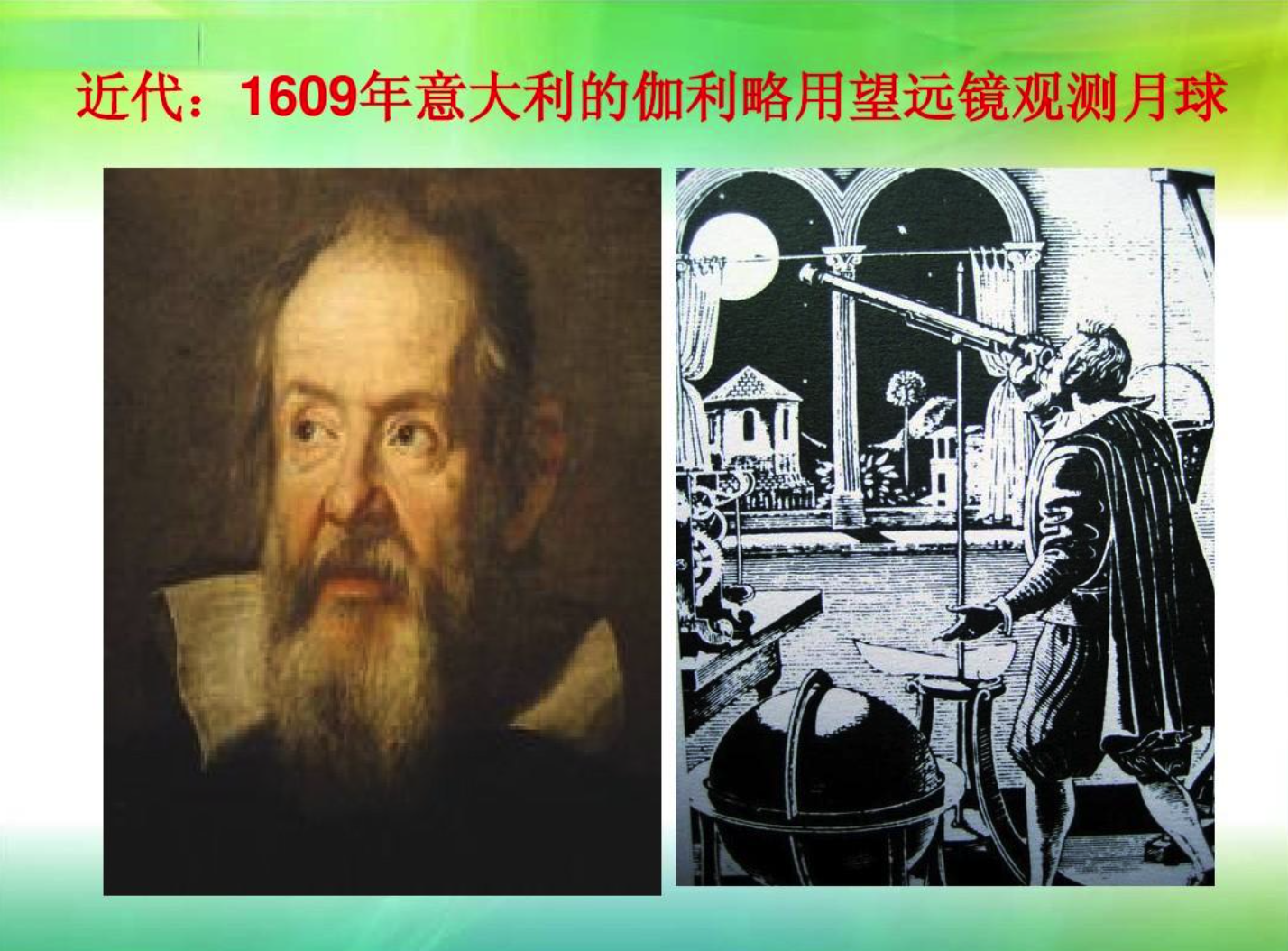

在古代,人们观测天文完全是靠肉眼,那个时候被称为“肉眼天文时代”。在几千年的时光里,无数颗肉眼再加上一大群聪明的脑袋瓜,创造了古代天文的辉煌。古人勤奋观察日月星辰的位置及其变化,主要目的是通过观察这类天象,掌握它们的规律性,用来确定四季,编制历法,为生产和生活服务。中国是世界上天文学起步最早、发展最快的国家之一,天文学也是我国古代最发达的四门自然科学之一,其他包括农学、医学和数学,天文学方面屡有革新的优良历法、令人惊羡的发明创造、卓有见识的宇宙观等,在世界天文学发展史上,无不占据重要的地位。

时间来到了1608年的欧洲,一个具有划时代意义的发明,拉开了“光学天文时代”的大幕。当时在荷兰一个眼镜店里,有个学徒为了检查镜片质量,用锡箔纸把两个镜片卷在一块时,突然发现能把远处的东西拉近,远处的景物在镜片中还会变大。接下来一堆人三整两整下来,就鼓捣出了世界上的第一台望远镜。就像现在的很多寻常物件一开始都是有钱人的玩具一样,这个望远镜被当时的很多贵族放在自家的阳台上,有朋友来了就显摆这个高级货。

这望远镜一来二去地就传到了伽利略的手上。这科学家的思维和普通人就是不一样,伽利略没有像那些贵族一样拿着望远镜看行人过路,而是举着望远镜看月亮!这一看,把伽利略吓了一大跳,他一直认为月球是一个完美的星体,但透过望远镜仔细一看,月球上密密麻麻布满了陨石撞击的各种伤痕,他给起了非常好听的名字“环形山”。然后他又把望远镜指向了银河系,这回他看到了木星,发现有几个小亮点围绕在木星周围。他就猜测这几个小亮点就像月球绕着地球一样,这几个小亮点都绕着木星在旋转,那就是说明一个问题,并不是所有的天体都绕着地球转,这时候地心说就不攻自破了。所以只要木星的光辉还在天空闪耀,人们就忘记不了伽利略。

“射电天文时代”是怎么开始的?说起来源于一次偶然事件。还是先回答一下我开头的那个疑问,“射电”是什么?这名字虽然听着老神秘了,但其实就是“无线电”!

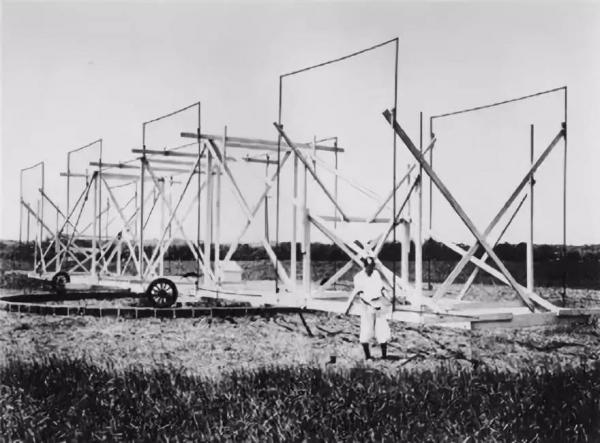

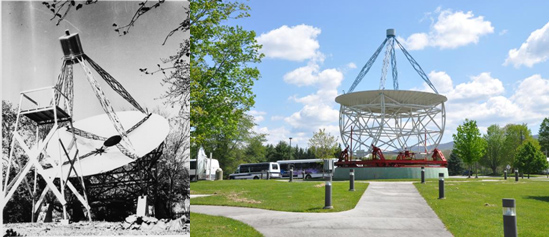

20世纪二三十年代,电话在美国投入商业运行,当时话费很贵,纽约打到伦敦三分钟要花75美元。很多用户投诉,说通话质量不好,杂音很大。于是贝尔公司实验室就派了一个叫卡尔·央斯基的工程师来进行调查。央斯基就做了一组天线进行测试,研究和寻找干扰无线电波通讯的噪声源。他发现除了雷电造成的噪声外,还存在着一种很低又很稳定的“哨声”,央斯基对这一噪声进行了一年多的精确测量和周密分析,终于确认这种“哨声”来自地球大气之外,是银河系中心人马座方向发射的一种无线电波辐射(也称为射电辐射)。

卡尔·央斯基为了进一步调查这个神秘的无线电波,提交了一份建议书,想要搞一个直径30米的碟形天线,以便能更仔细地观测该讯号源。但是,贝尔实验室拒绝了他的请求,再加上央斯基对天文没有特别大的兴趣,这事也就不了了之了。这个时候,一个叫雷伯的“大神”出现了。雷伯对央斯基的发现特别感兴趣,就给央斯基写信,想跟他一起研究一下,央斯基根本不接嘴。雷伯一生气,我自己玩!他就找了个铁匠,敲打了一个直径9.6米的大锅盖,安在院子里对准人马座搞研究。雷伯不仅证实了央斯基的发现,同时还进一步发现了人马座射电源会发射出许多不同波长的射电波。以后,他又发现了其它新的射电源,并在1.9米的波长处做出了第一幅“射电天图”。1940年,雷伯发表了他的研究成果,终于使天文学家认识到,宇宙天体就像发射可见光波一样发射无线电波。从此,人们获得了通过无线电波探索宇宙奥秘的新途径,射电天文学逐步发展起来。

四、天眼也是天意

姜鹏在录制《贵州教育大讲堂》之前,先后在央视、新华社、北京电视台、中国科学院等多家媒体和单位开展过科普讲座。一聊起天文学的这几段发展历史,各种材料、各种故事随手拈来。讲到自己和“中国天眼”的缘分时,姜鹏说,这也算是一种“天意”!

2009年,31岁的姜鹏刚刚博士毕业,意气风发。此时,他站在了人生路口:一种选择是去高校当专业课老师,步入教书育人的课堂;另一种是继续从事博士期间的研究方向,接受高难度项目的挑战。

正犹豫时,姜鹏看到了“中国天眼”的招聘信息,这条信息中的内容让姜鹏瞬间来了兴趣。当时的大望远镜还不叫“中国天眼”,全称是“500米口径球面射电望远镜”,英文首字母拼起来叫“FAST”。“当时在我看来,中国天眼的建设构想简直是大胆到了‘疯狂’的程度。”姜鹏说,自己是一个好奇心特别强的人,也是一个喜欢挑战难题的人。“我特别想知道这个项目准备如何实现,也想试着加入这个看似不着边际的创意团队。”

就这样,他选择加入国家天文台的“中国天眼”团队。

曾经,中国天眼是一个全新的望远镜概念,一度被认为是不可能完成的工程。但中国人骨子里不信邪,建设初期,姜鹏与其他科技人员竭尽全力适应交通不便、网电障碍、潮湿阴冷的艰苦生活环境,更是攻克一道道无法想象的技术难关。

不同于世界上已有的单口径射电望远镜,FAST的“视网膜”——球型反射面,是一张由6670根钢索编制的索网,它需要在球面和抛面间进行变形,从而对天文信号进行收集和观测。索网工程便是FAST反射面实现变位功能的核心部件,也是FAST的核心技术难点。

姜鹏的专业是结构力学,他被委以重任,负责这个世界上跨度最大、精度最高、工作方式最特殊的索网工程。经过计算,他们需要安装强度为500兆帕、弯曲次数为200万的钢索,才能满足FAST需经常调换角度、不断拉伸,且至少应用30年的需求。可是当时市面上没有任何一种钢索能达到这个要求。

怎么办?就靠干!

由于没有任何可以借鉴的经验,两年时间里,姜鹏带领团队成员日夜摸索、反复测试,经历近百次失败后,终于研制出超高耐疲劳钢索,成功支撑起“中国天眼”的“视网膜”。

“这个望远镜就没人干过,多次关键节点被卡在那几乎动不了,我都历历在目。”多年后,回想起建设FAST的种种,姜鹏感慨良多,“最大的感触是要忍受得了寂寞,坐得了冷板凳。”

五、天眼为什么会建在贵州

很多游客去天眼景区参观,都是站在山顶的观景台俯瞰“大锅”。因为这次录制节目,我们享受了一次特殊的福利,在经过各项安全检查并确保没有携带任何电子设备的情况下,我们走到了“锅沿”上,近距离地感受了这口“锅”的大!

这口锅大到什么程度呢?打个比方,如果把这口锅里倒满了茅台酒,全世界70亿人每人可以分到4瓶(500毫升/瓶)!如果用航母举例的话,据说可以放进去6个“辽宁号”!

图片来源于《科普中国·我是科学家 》节目

图片来源于《科普中国·我是科学家 》节目

“中国天眼”为什么会选在平塘大窝凼?姜鹏告诉我们,一是要地质稳定,不能今天地震明天地震的;二是要不能积水,电子设备最怕潮湿和腐蚀,贵州喀斯特地貌发育完备,暗河丰富,下来的雨顺着暗河就流没了;三是要远离城镇,大窝凼地处深山,周围人烟稀少,无线电环境非常理想;第四,要有一个天造地设的大坑,特殊的“凹形”地理结构,宛如一个天然的“灶台”拖起天眼的“锅”,可以减少工程量,在基建上就不用花那么多钱。另外,大窝凼并不是唯一的候选台址,当时它也是有竞争对手的。当时,南仁东从全国400多个备选地址中最后相中了贵州的两个地方。一个是平塘大窝函,另一个是普定的尚家冲。最后经过专家论证,平塘大窝凼相比普定尚家冲各项条件比较适合。

在节目录制中,我们向姜鹏问了一个很多人感兴趣的问题,造这么个庞然大物得花多少钱?姜鹏说,如果在别的地方建设,至少需要五六十个亿才能挖出这个洼地,幸亏有了大窝凼,望远镜建设成本还不到12亿,也就是一两公里地铁的建设费用,让我们有了全世界射电天文学领域最亮的设备,让我们中国在射电天文领域处于领先地位。

六、天眼与南仁东

为什么要建这个大望远镜呢?姜鹏告诉我们,在国际科学领域有个残酷的现实,第一个看见的叫发现,第二个看见的叫印证。美国的阿雷西博射电望远镜曾长期称霸“世界望远镜界”,以前我们中国想要搞观测,得借用或者租用外国人的设备,整个过程相当费劲。另外,搞某些领域的研究时,因为我们没有自己的设备,没有原始数据,只能研究人家用过的二手数据。所以20世纪90年代,中国老一辈科学家在美国参观阿雷西博射电望远镜时,南仁东萌生了要建造中国自己的大型射电望远镜的构想。1994年,南仁东提出利用贵州喀斯特洼地,建造一个500米口径球面射电望远镜,并取名为“FAST”,也就是“快”,蕴含着“追赶”“跨越”“领先”之意。

2016年,“中国天眼”落成启用,这是具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。

在落成典礼的前一天下午,已经被病魔折磨得十分虚弱的南仁东坚持从北京飞到贵州前往FAST基地。那是他第一次看到,这个“望天巨眼”完全建成后的模样。那是他耗费了整整22年心血,终于在祖国西南的崇山峻岭中,为中国打开的“天眼”。2017年9月15日,南仁东因肺癌突然恶化,永远地闭上了他仰望星空、探索宇宙的眼睛。2017年10月10日,在南仁东离世不到一个月,“中国天眼”首次发现脉冲星。2018年10月15日,中科院国家天文台宣布,将国际永久编号为79694的小行星正式命名为“南仁东星”。“南仁东星”用闪烁的光芒引领着中国天文学家们,继续探索宇宙最深处的奥秘。

七、天眼都看见了啥

在平塘录制《贵州教育大讲堂》节目的时候,我们也遇到了一些当年从大窝凼里搬出来的居民。这些老乡现在搬到了镇上,他们说生活条件比以前强太多了。回想起当年南仁东他们在大窝凼里踏查选址的场景,老乡们还都记忆犹新。

刚开始看到这群外地人在山窝窝里拿着各种仪器量过来量过去的,老乡们以为他们是来挖矿的。接下来再打听,原来这个南老头是来找外星人的!直到最后政府动员搬家,大家才知道,这里是要建个大望远镜。说起那段东猜西猜的日子,老乡们也觉得实在是好玩。天眼建成以后,当地还把原来大窝凼的居民组织了一次故地重游。看到自己屋脚上建起了那么个大家伙,有些老乡感叹,以前我最远也就看到山尖尖,这个东西真是牛啊,看得没边没沿啊!

眼力决定眼界!一眼望穿百亿光年,洞见宇宙尽头,“中国天眼”用一次又一次的世界级发现,为我们带来宇宙级的浪漫,也为我国射电天文学发展作出突出贡献。如今,“中国天眼”成果频出,不断拓展人类观测宇宙的视野极限。

截至目前,FAST发现的新脉冲星数量已超过800颗,这一数量是自其投入运行以来,同期国外同类型观测设备脉冲星发现总数的三倍以上。今年6月,FAST传出重磅消息,科研人员利用FAST探测到宇宙中神秘的纳赫兹引力波存在的关键性证据,标志着我国纳赫兹引力波探测和研究同步达到世界领先水平。

7月,国际科学期刊《自然》杂志发表了围绕“中国天眼”的最新科研成果。我国科学家领导的国际合作团队此前利用“中国天眼”发现,著名微类星体grs 1915+105的黑洞存在亚秒级低频射电准周期振荡现象,这是国际首次在射电波段观测到黑洞“脉搏”。

八、与天文大咖面对面

参加这次“科技教育之美”节目录制的,是来自平塘县克度镇的100多名中小学生。听说要和中国天文界的顶级大咖面对面,孩子非常兴奋,在老师的带领下早早就来到了录制现场。

姜鹏开展过很多次的科普讲座,他非常了解台下观众的需求,非常懂得在什么时间点位上用什么样的材料来调动听众的兴趣。所以,他针对听众都是中小学生的特点,尽量地把各种故事多讲一些,那些非常深奥的理论总是几句话就带过。科学家有着科学家的严谨,尤其是守时。感觉自己讲的时间差不多了,姜鹏就抬手看看手表,随时调整节奏和讲座内容。一个半小时,不多一分,不少一秒,准时结束。

讲座结束后,很多小朋友拿起话筒向姜鹏提问。有的小朋友问,天眼有没有发现外星人?姜鹏笑着告诉他,这事太难了,得好几件事都碰在一起才行:首先这宇宙里必须得有这么一个“人”,然后,天眼正好开机,扫描到这个“人”所在的地方,最后,这个“人”正好在玩手机啊各种鼓捣无线电之类的设备,这电波还要够劲儿能传到地球上,只有这些条件同时具备,天眼才能发现到“他”!

还有小朋友问,天眼研究的黑洞啊、射电暴、脉冲星啊,这些东西离我们的生活有点远哦,有没有离我们近一点的啊?姜鹏告诉他,天眼的很多科学成果,都在直接或者间接地呈现在生活中。比如,建设天眼过程中研发的高强度钢索就用在了很多大桥的建设上。

在互动环节,小朋友们没有因为站在讲台上的是天文大咖而紧张,姜鹏耐心地回答着他们的问题。《贵州教育大讲堂》的策划和编导们还在书店里专门买了一些和天眼有关的书,请姜鹏签名后赠给了参与互动的小同学们。这次难得经历,将会在他们的心中种下一颗科学的种子、天文的种子,科技教育之美就是这样的润物无声,就是通过这点点滴滴的举动而影响到孩子们。

文:刘银钢