故事之声 · 悦读 | 苏轼,我替杭州谢谢你!

1071年,冬。

在一场绵绵冬雨中,杭州迎来了苏轼一家人。

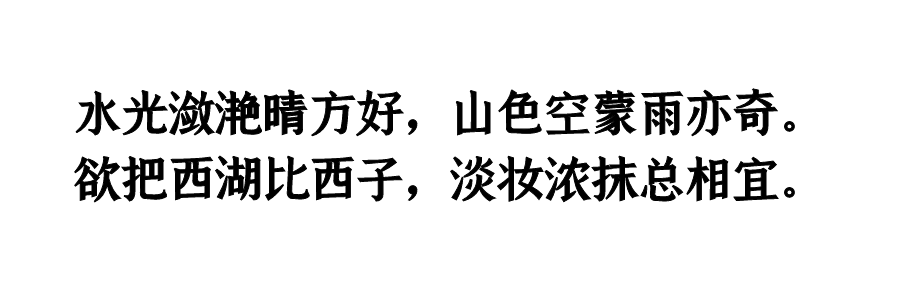

初抵江南,一切风物都让苏轼欣喜。头一件事,他就要去看看白居易诗里的西湖。

虽是萧瑟冬日,放眼湖山皆美,湖中残荷戟天,枯枝断茎横陈,好似自然写就的一篇狂草。

当苏轼遇见杭州,将发生怎样美妙的故事?

来杭州任职,让苏轼有了很大的启发。在山水中,他获得一种与自我的和解。

在杭州,苏东坡为民办事,与民同乐。时至今日,我们仍能在许多名胜古迹看见他的题咏,在无数街头巷尾听说他的故事......

字字珠玑!除夕夜狱壁题诗

赴杭州通判之任不多时,便到了这一年的除夕。

别人都回家吃年夜饭了,苏轼却还在忙着提点犯人,这也是通判的职责。

翻看案卷,他发现在这富庶江南,青苗法流弊十分严重。年关下,杭州监狱竟囚满了犯人,案卷上的数字比往年多了一倍还有余。

狱中犯人多半是还不起青苗贷款的农民,还有破产商人,有的甚至还是半大孩子,让苏轼吃惊且痛心不已。

经过不懈努力,除夕之夜,苏轼马不停蹄地奔走于各处牢狱,共清点出370多名轻犯,安排他们立下字据,回家过年。

那些重犯,则供给酒食,让他们初一到初五都有肉吃,并严禁狱吏鞭打用刑。

眼里见不得百姓疾苦,是苏轼为官的第一原则。

胸有不平气的苏轼,还在监狱墙壁上写下了一首诗:

“学李泌,修六井;效乐天,治西湖。”

不久后,杭州城迎来了新任知州陈襄。

北宋时期,杭州城虽为“水居江海之会、陆介两浙之间”的绝佳去处,却因是退海之地,地下水咸苦不可饮,吃水成了难题。

苏轼请陈襄小酌,向陈襄陈诉杭州百姓的吃水之苦。新知州听罢介绍,不解地问:百姓怎样才能吃上水?苏轼挺身答道:“学李泌,修六井;效乐天,治西湖。”

由此,二人望湖发愿,效古人重修杭州水务。

陈襄指派苏轼主导此项工程。苏轼选了四名差僧专门负责,挖水沟,换井壁,补漏洞,注漕河。将六井与西湖相连通,六井疏通,水源保障,千帆粮船竞渡,又为城中运来很多粮食。

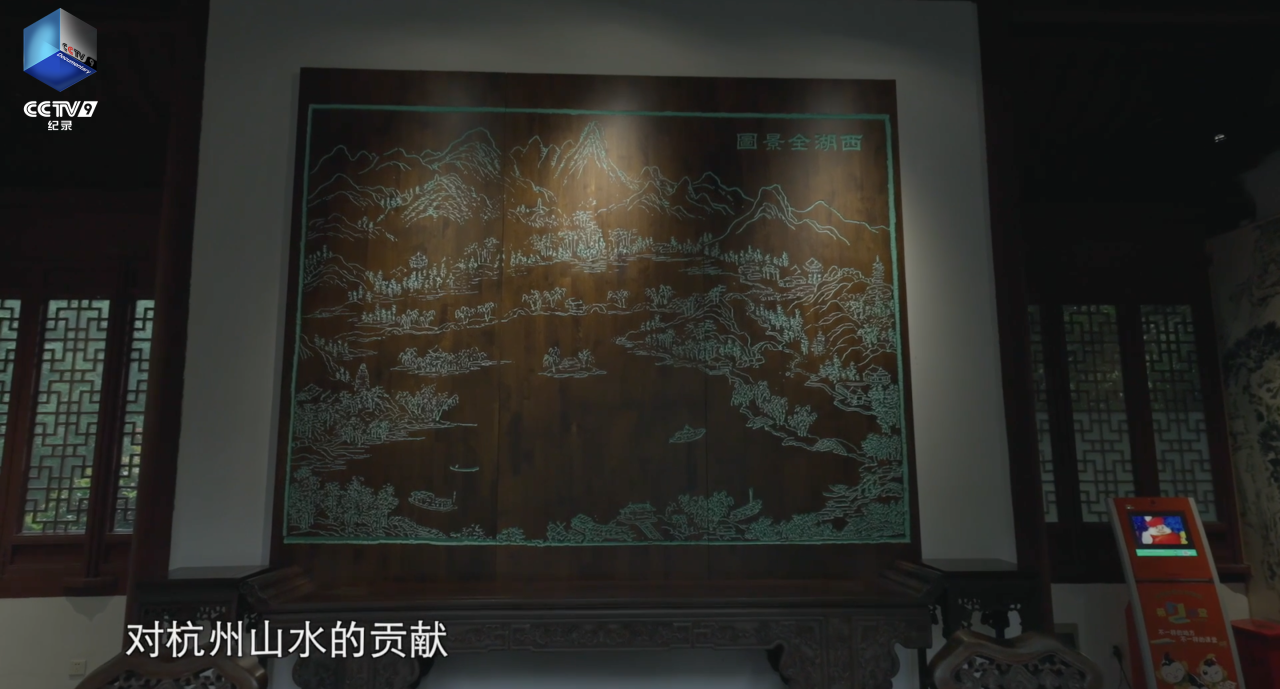

在杭州水利历史上,白居易和苏东坡有很大的功劳。

为了纪念他们的功绩,2005年6月,西湖风景名胜区采纳市民提议,根据原貌复建白苏二公祠。

正对大门的是白苏二公祠中厅,厅门额上有匾额:“英爽颉颃”四字,以此比喻白苏二人的学识相当,不相上下;中厅正中是一幅明代西湖全景图,上方悬挂匾额:“山水功臣”,纪念白居易和苏轼对杭州山水的贡献。

珠联璧合!西湖畔遇人生知己

在烟波浩渺的西湖上,他遇到了后来生死相伴的红颜知己——王朝云。

朝云,明眸皓齿、清丽脱俗,一时之间竟恍如当年的王弗。霞至、风吹、月映、莺啼、鱼跃、钟鸣……所有这些偶然都成为命中注定的必然。

此前,从没有人拿西施来比喻西湖。此后,西湖与西子同样千古不朽。

古往今来,西湖游者甚众,贤愚不一,所得深浅,随人而异,而苏轼却在全心领略了湖山之美之后,成为千年以来西湖第一知己。

最重要的是,西湖从此有了名字。至今,这首诗仍被一代代杭州人默认为杭州的“市歌”。

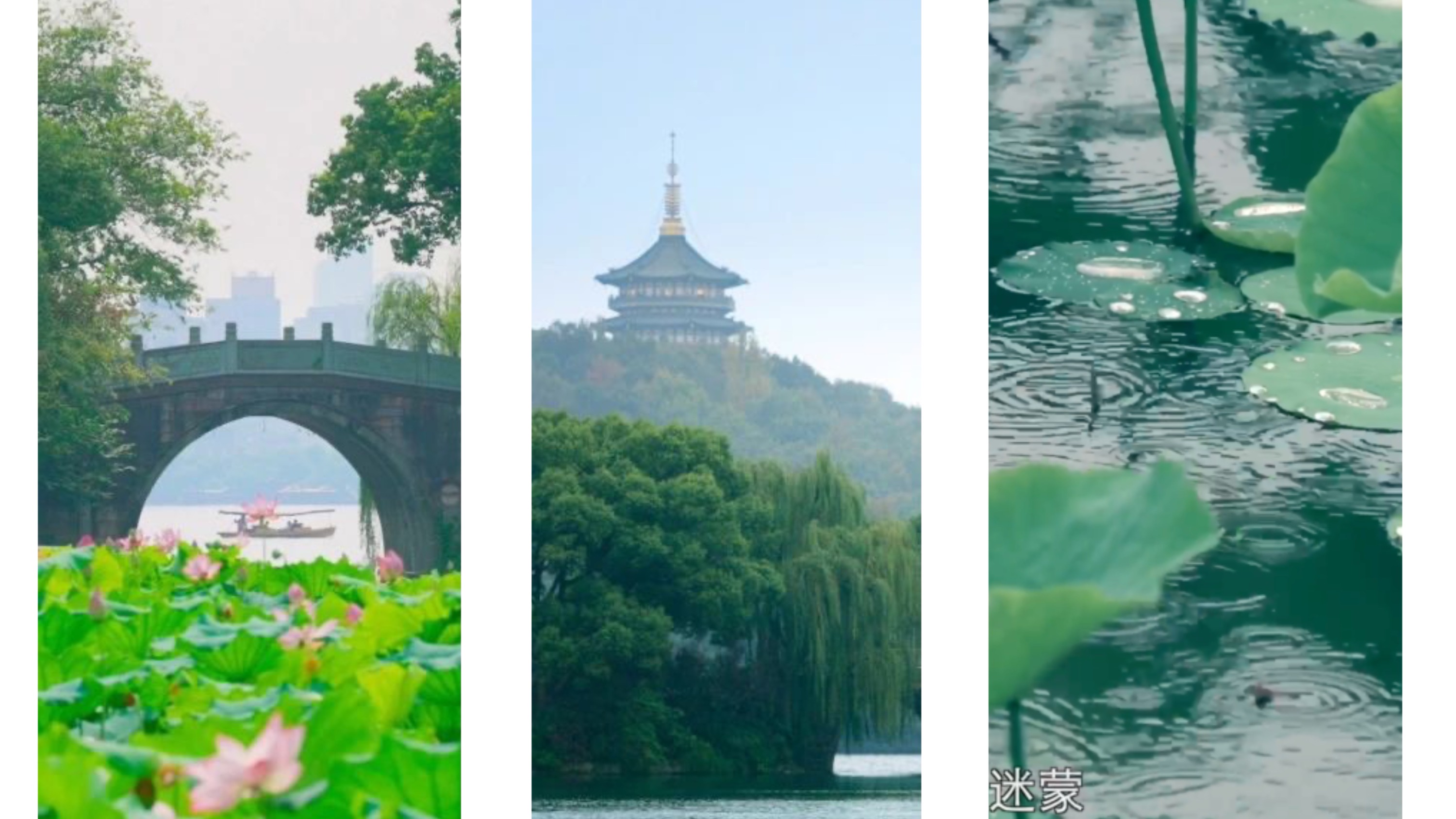

也是在这一年,苏轼和朋友去满觉陇行走,在石屋洞一处崖石上留下了他的墨宝。

经过研究,人们发现,这是苏轼留在杭州西湖群山中,到目前为止发现最早的摩崖题刻。

摩崖石刻所记录的,是苏轼于1073年参加的一次湖山调研。如今调研内容已不复存在,只留下25字的落款。落款处写着:“陈襄、苏颂、孙奕、黄颢、曾孝章、苏轼同游。”

苏轼此次外出,一为巡察各地县官治理地方的水平,二为了解当地的老百姓生活情况。茶叶长势喜人,地方长官清廉,这一切让苏轼十分满意。

年近不惑的苏轼,几乎走遍了杭州的所有辖县。他看到了如画江南背后那些民生疾苦,更坚定了他造福一方百姓的决心。

一生难忘!觅天下西湖

1074年,熙宁七年夏日,知州陈襄调任应天府。

苏轼在杭州三年,先后与沈立、陈襄、杨绘三任知州合作,身为地方官员,他们联手为民谋福,让这“人间天堂”稍得安宁,这才有了眼前如许市井烟火。

立于吴山之上,苏轼拉着陈襄俯瞰杭州城,看万家灯火次第亮起,观满天星斗映照西湖。推杯换盏,酒酣耳热之际,苏轼写下了一首《虞美人》赠给陈襄——

这人间繁华,不正是他们的营造之功吗?

1074年秋天,苏轼改任密州知州。

杭州对苏轼带来的影响,也随着他旅行的足迹,遍布全国各地。

“天下西湖三十六,半与坡公相绸缪。”苏轼去到哪里,就把“西湖”带去哪里。他与弟弟苏辙曾在雷州城西边一个小湖上划了一下船,雷州人就把此湖叫西湖了......

他大概无法预见,未来,他会再一次回到杭州......而他与杭州的缘分,大约如同他自己的诗中所写:

内容来源:CCTV纪录微信公众号