2022年度主要城市通勤监测报告:76%人员通勤时长在45分钟内

近日,《2022年度中国主要城市通勤监测报告》(以下简称《报告》)发布会在中国城市规划设计研究院召开。报告选取国内44个主要城市,汇聚9000万人的职住通勤数据,用通勤时间、通勤空间、通勤交通三个方面的9项指标,呈现国内城市职住空间与通勤特征的变化情况。

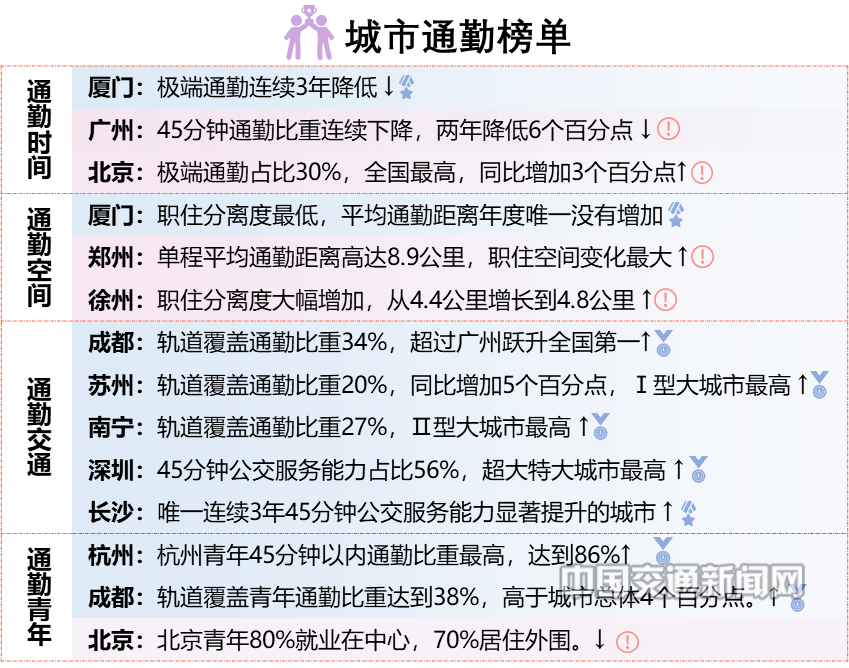

“幸福通勤”比重下降,超1400万人单程通勤超60分钟

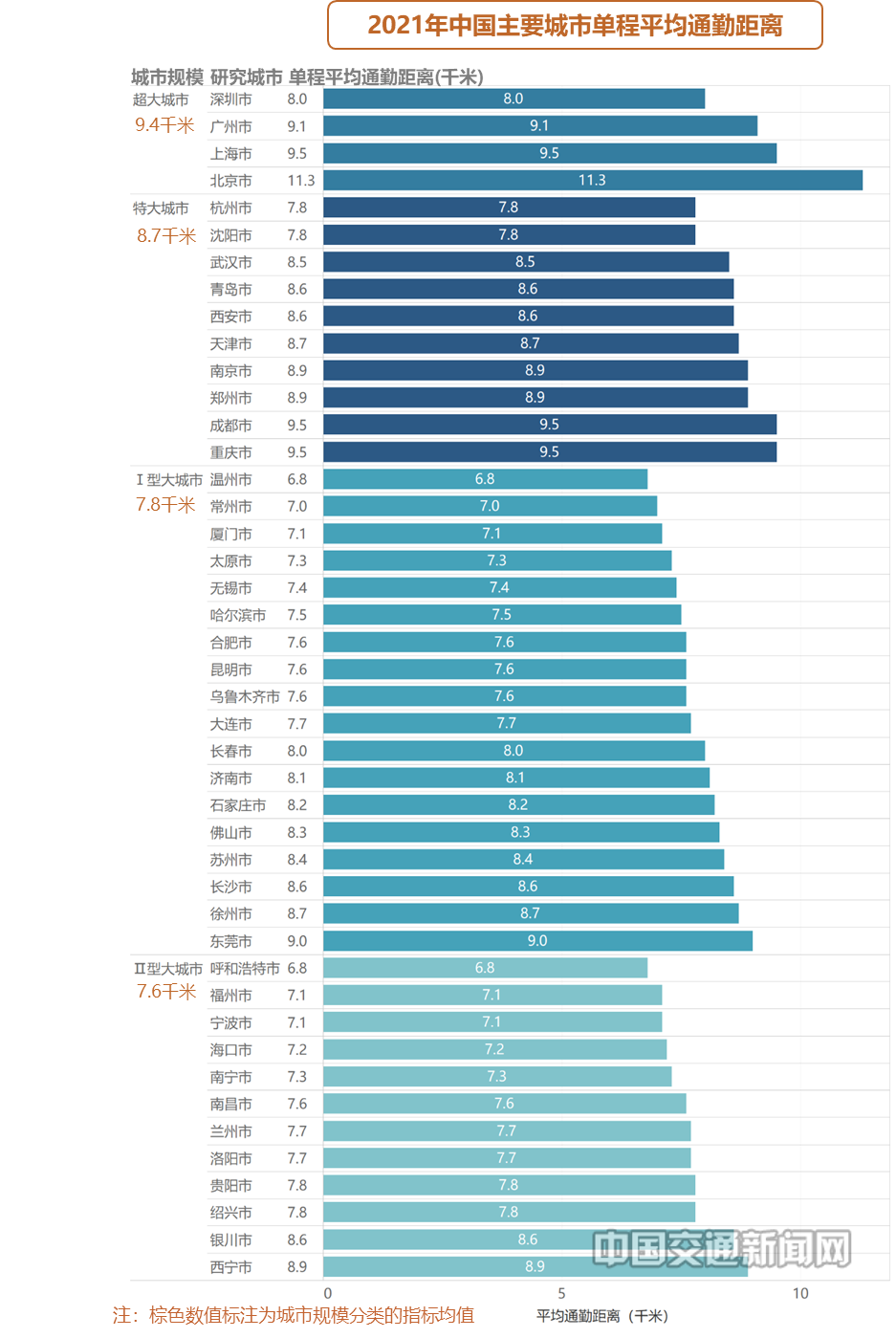

5公里以内的通勤距离被认为是“幸福通勤”。《报告》表明,2021年主要城市幸福通勤比重全线下降,同比降低2个百分点。特大城市的平均通勤距离增长显著,10个特大城市中7个城市同比增加超过0.5公里。

职住分离度方面,厦门指数最低,也是去年唯一通勤距离没有增加的城市,通勤效率稳步提升。从全国来看,近七成城市职住分离增加,郑州、青岛、徐州增幅最为显著。

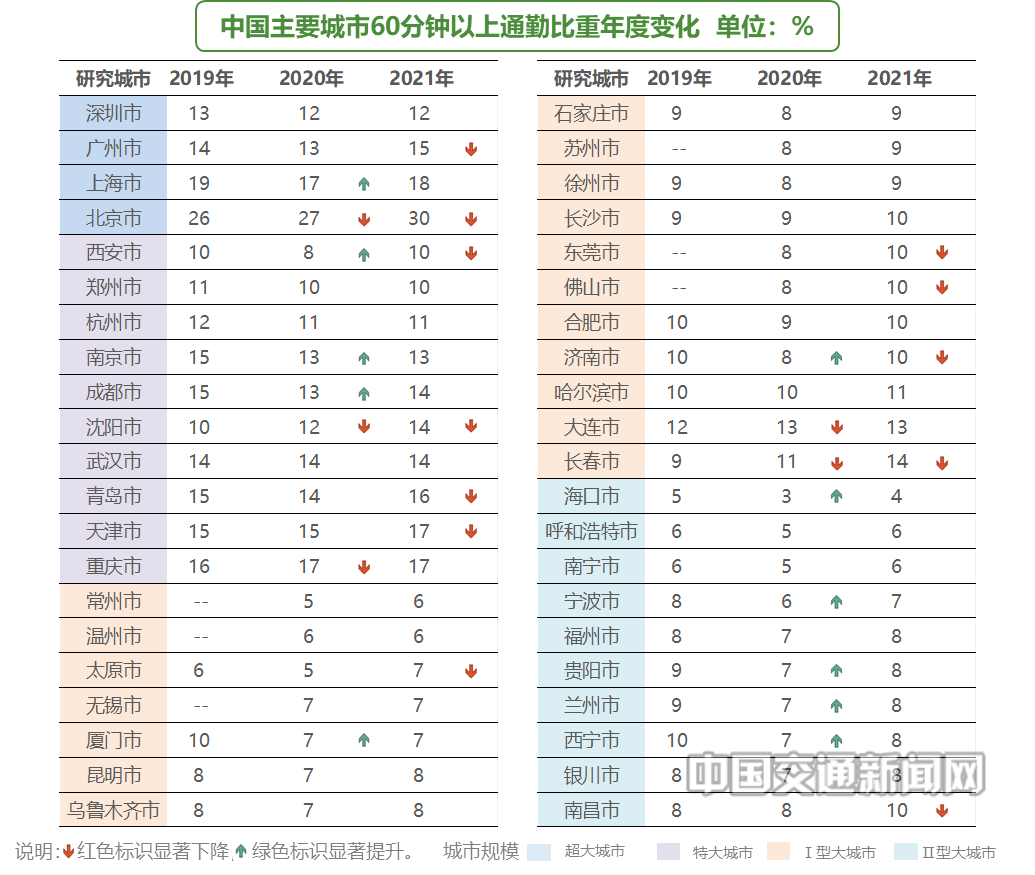

通勤时间也是居民感知城市交通服务水平的重要指标。《报告》表明,2021年,中国主要城市中76%的通勤者45分钟以内可达,22个城市同比下降。超过1400万人单程通勤时长超过60分钟,承受极端通勤。七成主要城市极端通勤增加,其中,北京同比增加3个百分点,是全国极端通勤人口最多的城市。

苏州、南宁轨道提升通勤效率最显著,深圳公交保障水平最高

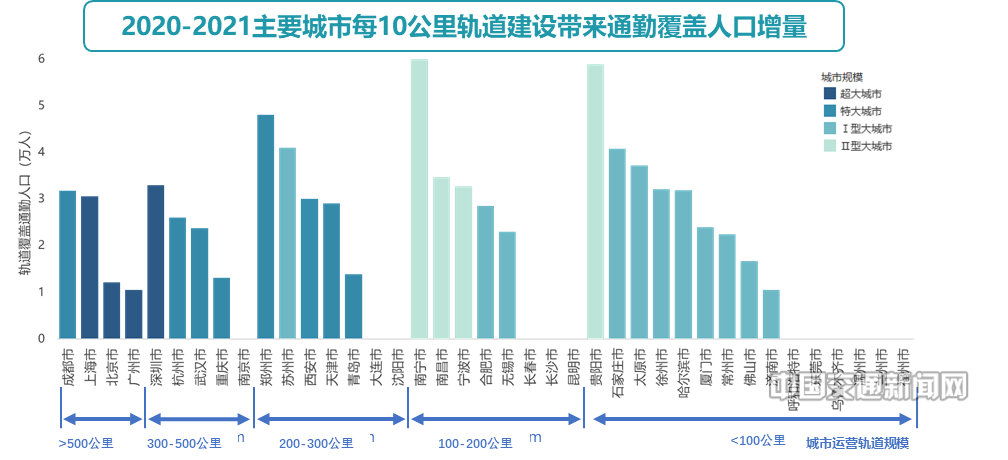

在200公里轨道规模的城市中,苏州和南宁轨道覆盖通勤效益最显著,平均每新增10公里轨道,覆盖通勤人数提高2.2—2.4万人。

轨道规模300公里以上的城市中,成都、武汉、重庆轨道覆盖通勤比重取得较快提升,但整体公交45分钟通勤保障能力未能得到显著改善。《报告》还表明,随着线网规模增长,轨道覆盖的通勤人数增速会放缓。去年,300—500公里以上轨道规模的城市覆盖通勤人数仅提高1.4—1.6万人。

在“公交45分钟通勤保障能力”方面,去年全国主要城市中,45%的通勤者45分钟公交可达,同比持平。深圳市凭借高密度轨道交通线网,与配合紧密的公交衔接,具有超大、特大城市中最高的公交保障水平。

《报告》同时指出,轨道站外时间占全程出行时间的比重高,交通接驳正成为整体公交服务能力提升的瓶颈。

青年更依赖轨道交通,建议住房保障尽量契合通勤需求

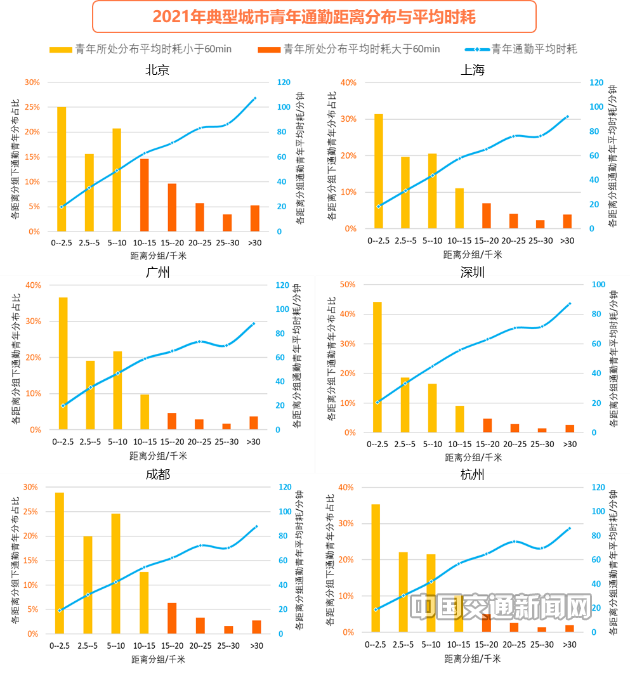

既关注幸福通勤、低碳通勤后,本年度报告特别关注了青年通勤。在北京、上海、广州、深圳、成都、杭州6个城市中,近80%青年通勤时间在45分钟以内。其中,杭州青年通勤时间在45分钟以内的比重最高,达到86%,通勤时耗最长的北京也有近60%的青年通勤时间在45分钟内。

《报告》表明,青年更依赖轨道交通。成都轨道覆盖青年通勤比重达到38%,是目前国内城市中的最高水平。广州、深圳和上海青年人群轨道覆盖通勤比重也达到30%以上,高于城市平均水平。

更多青年人选择居住在城市中心15—20公里圈层处,接近北京五环、上海外环、深圳绕城高速,以平衡居住成本与通勤时间。

此外,《报告》建议,为青年人群提供住房保障需尽量契合通勤需求,保证选址在15公里圈层内,符合轨道车站2公里范围“骑乘骑”慢行接驳要求。