熬夜后的补觉法则:科学调整才能找回健康节奏

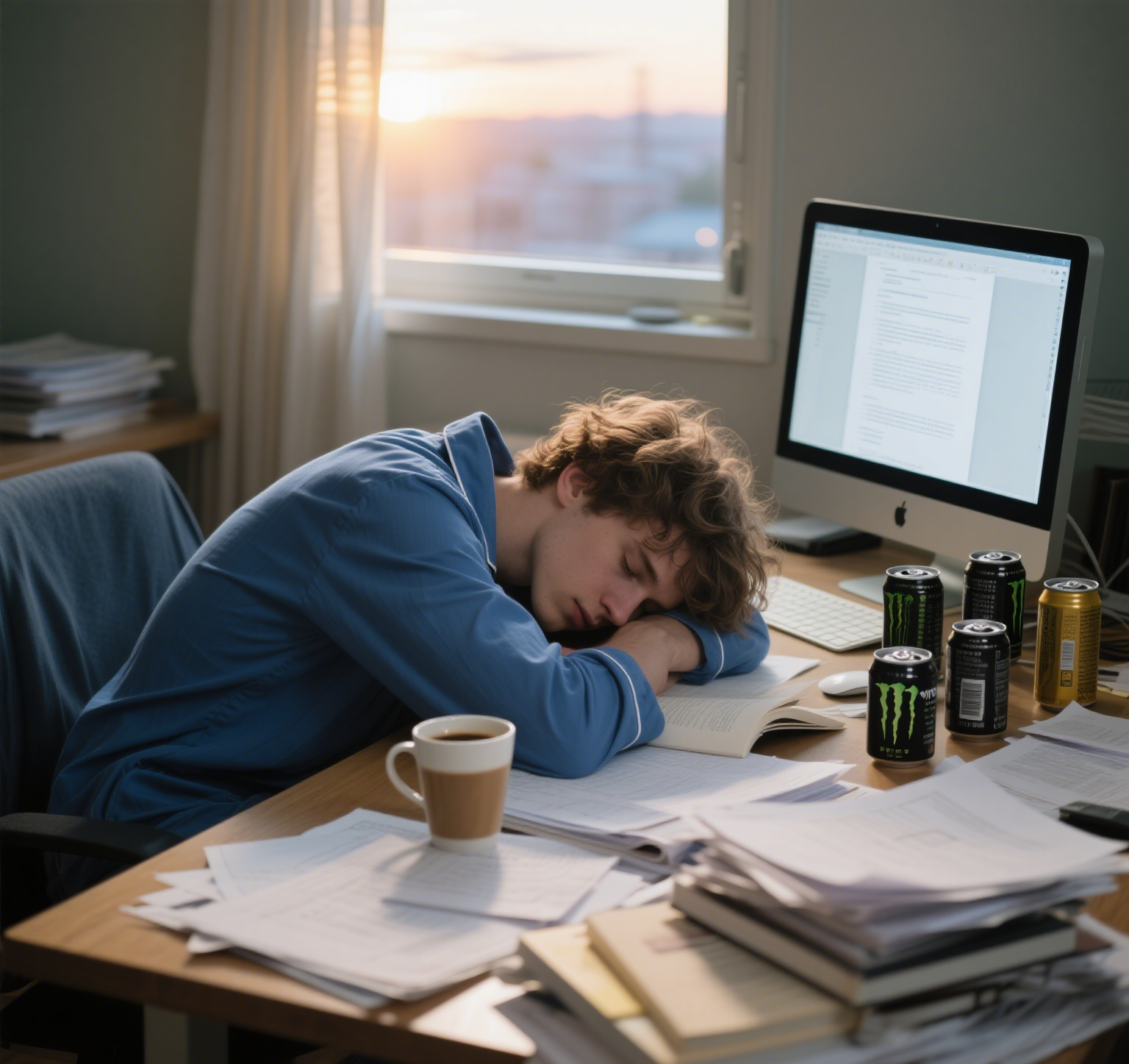

每到假期,不少人便开启了 “昼夜颠倒” 模式 —— 朋友聚会时聊到凌晨、刷短视频停不下来、追热门剧集欲罢不能,以至于凌晨两三点才爬上床,第二天更是直接睡到下午三四点,想着用一场 “超长睡眠” 把熬夜欠下的 “睡眠债” 一次性补回来。然而这种做法往往适得其反:到了夜晚该入睡时,大脑却异常清醒,辗转反侧难以入眠。究其原因,是因为熬夜打破了人体内在的昼夜节律系统。作为调控睡眠的关键激素,褪黑素的分泌原本遵循着 “日出抑制、日落激活” 的规律,长期熬夜会让这一精密的生物钟调节器陷入混乱,导致夜间褪黑素分泌不足,白天却持续处于抑制状态,最终引发睡眠周期紊乱,形成 “越补觉越失眠” 的恶性循环。

这种不健康的睡眠模式带来的危害远不止于白天精神萎靡。现代医学研究表明,长期睡眠紊乱不仅会直接影响记忆力、判断力和情绪调节能力,更会对全身健康造成系统性伤害。当生物钟被打乱,身体的代谢机制会随之失衡,胰岛素敏感性下降可能诱发血糖异常,肾上腺素分泌紊乱会导致血压波动,脂肪代谢失调则可能加速肥胖和脂肪肝的形成。尤其值得警惕的是,世界卫生组织早已将睡眠不足列为诱发糖尿病、心血管疾病等代谢性慢性病的重要危险因素。这些疾病的发生并非一朝一夕,而是长期睡眠质量低下积累的结果,因此及时纠正错误的补觉方式,本质上也是对身体健康的主动防护。

那么,熬夜后究竟该如何科学补觉?关键在于把握 “时间窗口”。补觉的时间最好控制在中午之前,最晚不要超过下午 2 点。这是因为人体的生物钟对白天睡眠的接受度存在明显的时间差异:在中午 12 点到下午 2 点之间,人体会经历一个自然的 “疲倦低谷期”,此时适当小憩 30-60 分钟,既能缓解熬夜后的疲劳感,又不会对夜间睡眠周期产生显著干扰。如果补觉时间过晚,比如睡到下午三四点以后,相当于人为延长了 “夜间睡眠” 时长,会进一步混淆大脑对昼夜的判断,导致褪黑素分泌节奏更加紊乱,反而加重睡眠障碍。此外,补觉时应尽量营造安静、黑暗的环境,避免长时间卧床玩手机,让身体真正进入深度休息状态。记住,科学补觉的核心不是 “睡多久”,而是 “什么时候睡”,只有顺应生物钟的规律,才能让身体从熬夜的伤害中真正恢复过来,重新找回健康的睡眠节奏。