一凡读字丨“抢”来的新娘还是“结”发的爱人?“妻”字里藏着一部千年婚姻史

结发为夫妻,恩爱两不疑。

愿得一心人,白首不相离。

俗话说得好:“好妻旺三代,悍妇毁一族”。

什么是好妻呢?这要从“妻”的本义说起。

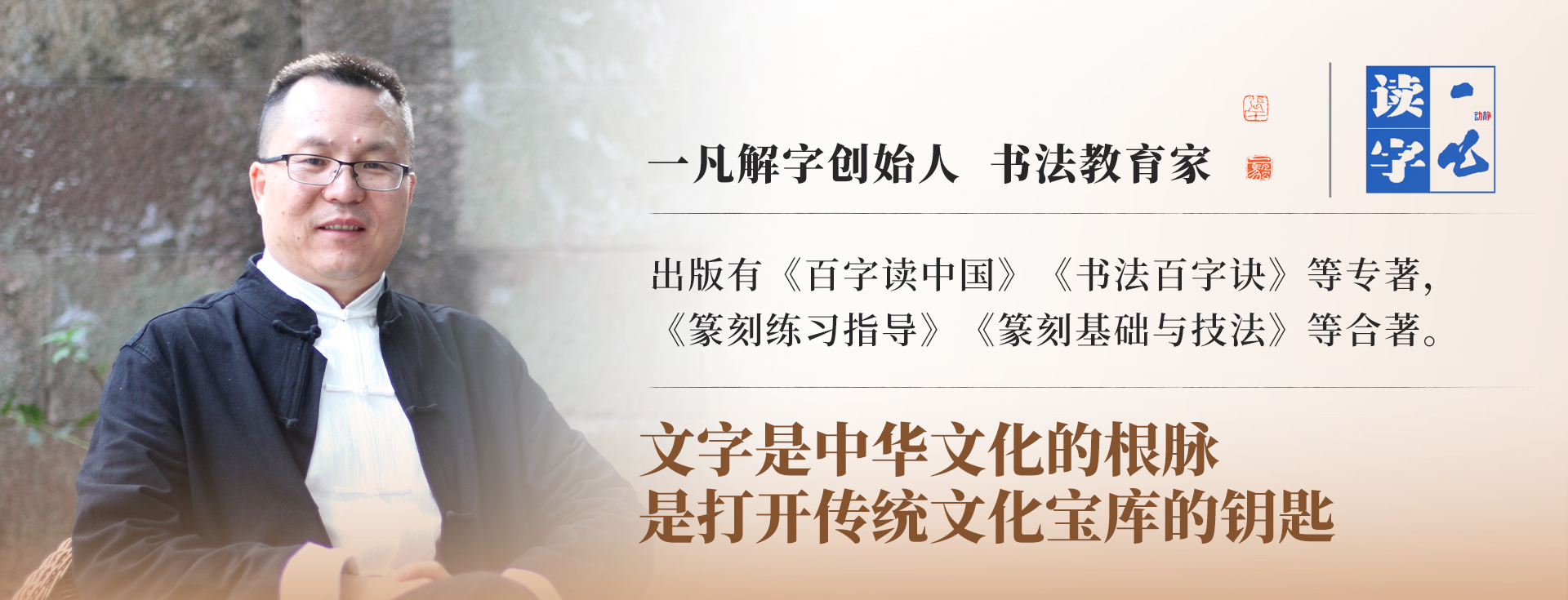

图1:“妻”的甲骨文

图1:“妻”的甲骨文

“妻”的甲骨文(图1),左边是一只手,右边是一个呈跪坐姿势的长发女人。这一象形,当今有两种解释:一是用手将女子的长发绾起,再插上簪子,描写的是女子结发及笄(jī),准备出嫁的样子,这种解释比较美好,以中国甲骨文书法研究院院士陈政先生(1919—2002年)等学者主张为主;还有一种解释认为,这个字是古代抢亲风俗的写照,如文字学和训诂学学者左民安先生(1935--1987年)在《细说汉字》说:“其下部为面朝左跪着的一个妇女,头上是蓄长发之形,上部有一只手,整个形体是‘捉女为妻’,这与上古的抢亲风俗有关。”直至今天,在某些地区,依然还有“抢亲”“闹洞房”等习俗,这也可能是上古时期“抢亲”习俗的演变。

这两种解释哪一种更接近本义?还有没有其它解释呢?

《说文解字》:“妻,与夫齐者也”,所谓与夫齐者,强调的是妻子与丈夫同处,地位相平等,构成完整的家庭。

这说明至少在汉代,夫妻是平等的,而“抢亲”属于野蛮行为。

《诗经·桃夭》:

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。

这里把女子嫁到男方称为“归”,也就是说女子原本就属于这个家,出阁之前算是在娘家寄养,现在终于回来了,回归到命中注定、三世有缘的同一屋檐下;而男子随着妻子的到来,也有了属于自己的“室”,“女有家男有室”“阴阳和合”,夫与妻共同组成了完整的“家室”。

这说明春秋时期“妻”也不是抢来的。

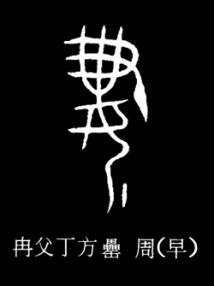

图2

图2

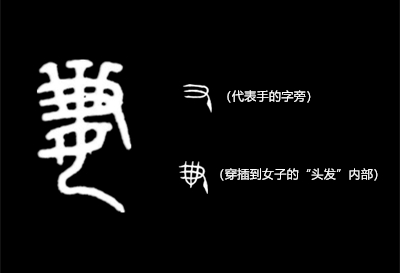

从文字层面看,这一时期的金文(图2)字形结构也发生了变化,代表手的字旁穿插到了女子的“头发”内部,而且有的在“发梢”也做了一定的装饰(图3)。

图3

图3

这是什么意思呢?

回到本文的开头“结发为夫妻”,什么是“结发”?

在古代,男女结合,会各自剪下一缕头发接在一起,作为永结同心的信物,这就是“结发夫妻”的由来,并以此来表示原配夫妻。

为什么要“结发”呢?古人对头发的重视程度,远超出我们的想象:从日常呵护到特殊场合,古人对头发的管理充满了浓重的仪式感。

一是对头发的爱护。

《孝经·开宗明义》:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”也就是说,爱惜自己的身体、毛发和肌肤,是“孝”最基本的标准。如有损毁了,就视为“不孝”,而不孝是要被治罪的,如《周礼·大司徒》所载“八刑”中,首刑即为“不孝之刑”。孔子也曾说:“五刑之属三千,而罪莫大于不孝。”也就是说,私自剪掉头发是要被治罪的,但夫妻“结发”除外。

二是对头发的尊重。

对于将“仁、义、礼、智、信、勇、诚、恕、忠、孝、悌”刻在骨子里的中国人来说,头发就是儒家思想凝结的一个重要部分。不难想象,当清政府下达“削发令”时,全国儒生和勇敢的百姓均以死相抵,捍卫自身的文化尊严,出现了多少可歌可泣的感人场景。

古代还有“髡(kūn)刑”,就是将犯人头发剃光的一种刑罚。即使像贵为一方霸主的曹操,也无法逾越“身体发肤,受之父母”的道德底线,只能以“割发代首”这种近乎自残的方式来维护自己立下的规矩,维护自身在百姓心中的形象。

还有《红楼梦》中的鸳鸯断发抗婚,说明“对头发的尊重”这一思想已经深入到每个中国人的骨髓里去了。

三是对头发的信仰。

古人普遍认为,头发和人的魂魄相牵连。如果一个人的头发被术士获取,就有可能将这个人的魂魄摄取出来,并且奴役驱使。

古代的和尚,虽然已经剃度,却依然将自己的头发随身携带,四处云游的过程中遇到同行,就互相交换头发,代表与之“结缘”。

除此之外,头发对于古人也许还有更为现实的意义——那就是生育,这也是夫妻“结发”的另一个缘由。因为,头发具有极强的再生能力,几乎终生都在生长,这种特性让古人(也不仅限于古代中国,世界各地不少文化都有这种认知)认为头发能够汲取并储存生育能力。

在古代,除了剃度出家这种特殊情况,人们几乎不会主动剪掉自己的头发。甚至还会将自己平时掉落的头发,以及男性的胡须,都要小心翼翼地收集起来,珍藏于特制的容器中,待到百年之后,将其放入棺椁之中,伴随自己长眠于地下。

在一些特定的场合,例如婴儿出生时的剃胎毛,以及新婚夫妇的结发仪式,古人也会剪下少许头发,赋予了特定的象征意义,代表着新生、结合与祝福。婴儿剃胎毛,寓意着去除污秽,健康成长;结发夫妻,则象征着两人从此结为一体,白头偕老。

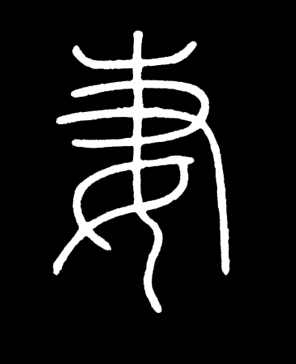

图4

图4

综上所述,能为你结发献身、患难与共、同心同德的人就是“妻”,小篆删繁就简统一为今天我们常见的字形(图4)。

夫妻关系要做到“琴瑟和鸣”,这无疑是最诗意的诠释。琴与瑟,这对华夏最古老的弦乐器,在合奏中演绎着阴阳相生的哲学:瑟音如流云铺展,以和弦织就锦缎般的韵律;琴声似皓月当空,以清辉勾勒星河的轮廓。当云月相逐,琴瑟共鸣,便谱写出天地间最和谐的乐章——这恰似夫妻之道,在起承转合中彼此成就,在高低起伏间相映成辉。

然而岁月如梭,爱意若不经呵护,终会如沙漏般悄然流逝。所谓“三年之痛”“七年之痒”,实则是生活对懈怠者的警示。真正的琴瑟和鸣,需以诗心为弦,以细节为谱:共饮一盏清茶时的会心一笑,共享三餐烟火中的温情絮语,互赠一枚玉佩时的指尖相触,夜话西窗时的星月交辉。

图5:“妻”的字体演化

图5:“妻”的字体演化

当平凡日子被这些细碎温暖串联,便织就了比锦缎更柔韧、比星河更璀璨的幸福图卷。