余的贵州札记丨院士叶大年 情深老贵阳(中,有声版)

2022年,《余的贵州札记》专栏继续推出新玩法。贵州学者余未人自写自录,用文字和音频立体呈现她对文化的思考。

叶大年说自己没有到国外留过一天学,“我是个彻头彻尾的‘土包子’,我拥有的武器只有七斤半的‘汉阳造’和一个会思索的头脑。”

叶大年 摄于1997年

叶大年 摄于1997年

2003年,叶大年与女儿叶芳在广东鹤山祖屋前

2003年,叶大年与女儿叶芳在广东鹤山祖屋前

1939年,他在香港出生后不久,父亲就奔赴滇西参加滇缅铁路的勘测工作,叶大年不满周岁就随母亲经海防、河内到滇西。从此就在云南、贵州、四川、广西和广东五省辗转颠沛近万公里。他的小学和中学12年时光,都是在贵阳这座边远山城度过的。他与贵阳人交谈,至今保留了地道的老贵阳口音和俚语。

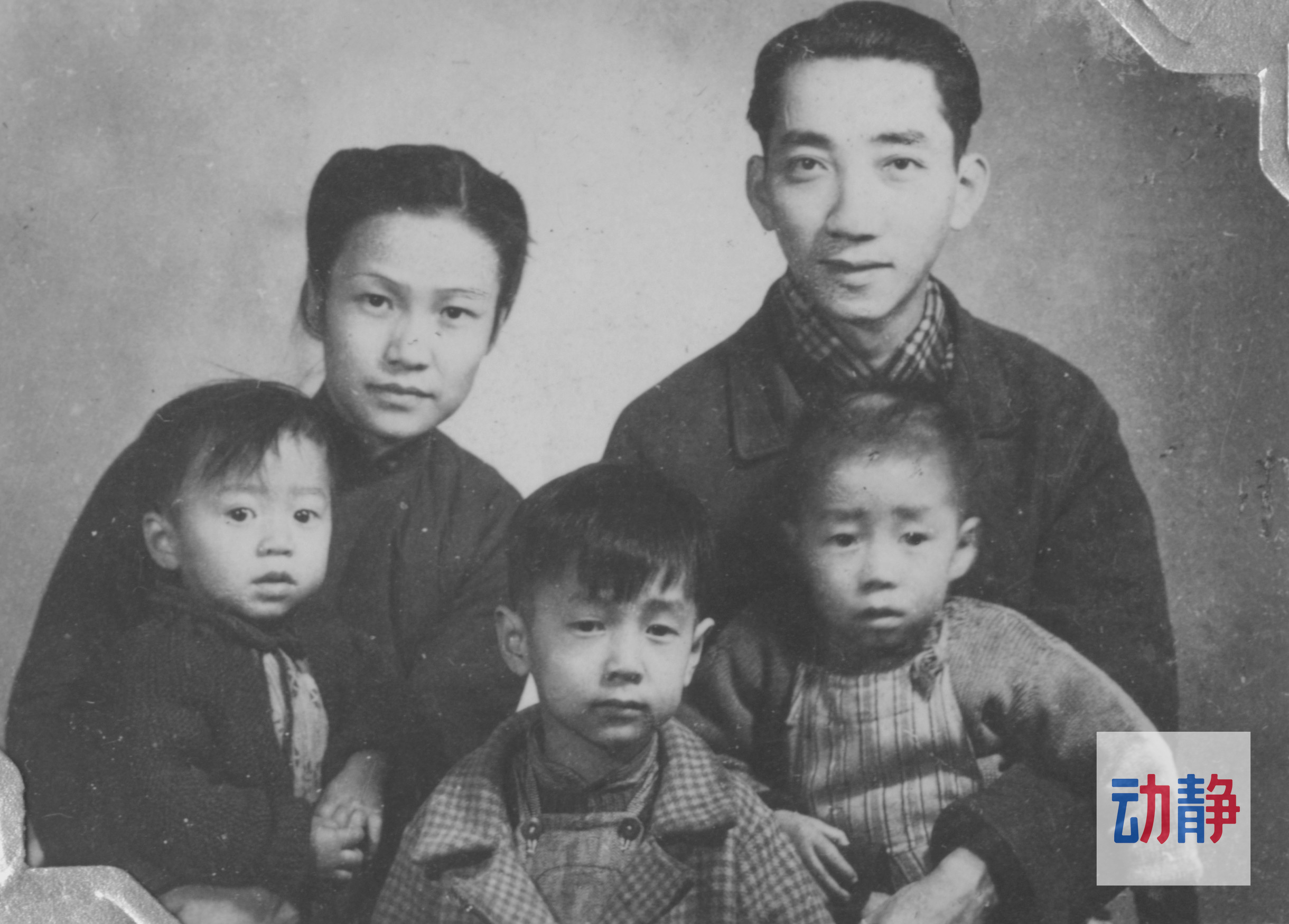

1943年,叶大年(前右) 摄于云南昆明

1943年,叶大年(前右) 摄于云南昆明

他将贵州视为第二故乡的缘由之一,是自己做梦时用的是贵阳话。我想,做梦用语该怎么认定呢?我不能确定自己做梦用的是贵阳话,或是我在不同场合说的普通话和另外两种方言?看来,我的老贵阳身份还存疑。但我注意到,叶大年每每提到夫人,称的是“我家婆嬢”,让我忍俊不禁。这是地道的老贵阳俚语,在当今贵阳人的话语中已然成为古董。

叶大年和杨燕敏结婚40周年 摄于2009年

叶大年和杨燕敏结婚40周年 摄于2009年

至今,最为他津津乐道的,是他上过的贵阳扶轮小学。这是一所几乎被贵州教育界遗忘的小学。

叶大年贵阳扶轮小学毕业照 摄于1950年

叶大年贵阳扶轮小学毕业照 摄于1950年

他说:“我当了20年的全国政协委员,有15年是常委,有责任搜集文史资料,我如果不把这段教育史记录下来,就没人知晓了。”早些年,他给我发过15个关于考察扶轮小学校史的邮件。要了解叶大年,如果忽略扶轮小学,或是捎带掠过,就不是他的真实人生了。

他的邮件写道:扶轮小学的首任校长汤寿章,原是南京一所名校的校长,抗战时期来到贵阳。她请音乐家谱写了一首校歌:“贵山富水,佳气郁葱葱,火车如电过,文化随交通,我们力品学、锻体魄,奋发志气雄……”这首校歌放在七八十年后的今天,依然朗朗上口,与时偕行,有一种催人奋进的力量。

扶轮小学高年级加开了铁道常识课和英语课,这也是当年贵阳的唯一。上铁道常识课的是一位铁路工程处的工程师,他讲这门课活色生香,让铁路员工子弟们兴致盎然,一心向往父辈之伟业。

前湘桂黔铁路局都筑段工程处旧址(今铁二院,1985年)

前湘桂黔铁路局都筑段工程处旧址(今铁二院,1985年)

美术、劳作、体育这样的“副科”,在扶轮小学绝非冷门。美术和劳作课,并非只做简易手工,老师是在一步步引领学生们探索艺术殿堂。这两门课,教会叶大年用雕刀木刻版画,在楠竹上刻字做笔筒,叶大年由此热爱上篆刻,以后的几十年光阴里,不时会自己刻个图章。老师还教学生用废纸制作脱胎纸器。21世纪初,已故著名画家尹光中赠我一尊他创作的《风神》,他给我详释制作流程,这件流光溢彩的艺术品,就是采用了脱胎纸器的方法制作。贵阳师院毕业的体育老师,很有艺术感觉,他将肚皮舞与踢踏舞相结合,教会了高年级全体男生跳这种舞蹈。扶轮小学的如此师资配备,可谓一流。一些普通老师,能够把课业教得如此上档次、有品位,真是学生的福祉。

叶大年的考证,让我回忆起扶轮小学有一位我最喜爱的语文老师,我只觉得她讲课好听,长相漂亮,还多天连续讲“好地方”的故事,教我们唱“好地方”的歌。我1949年后才得知,这个“好地方”就是延安。叶大年很详尽的告诉我,她是曹孟卿老师,她教的歌是:“往年古怪少,今年古怪多”,这是一首与“山那边有好地方,穷人富人都一样”同样著名的中共地下党传播的歌曲。

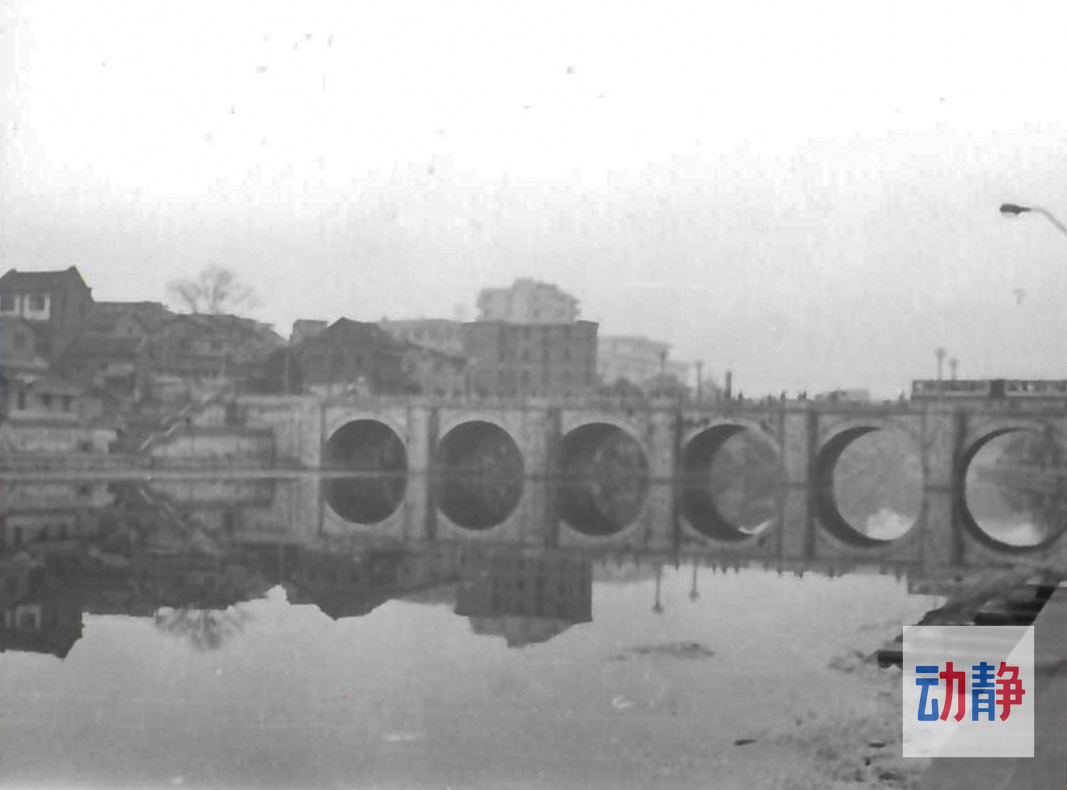

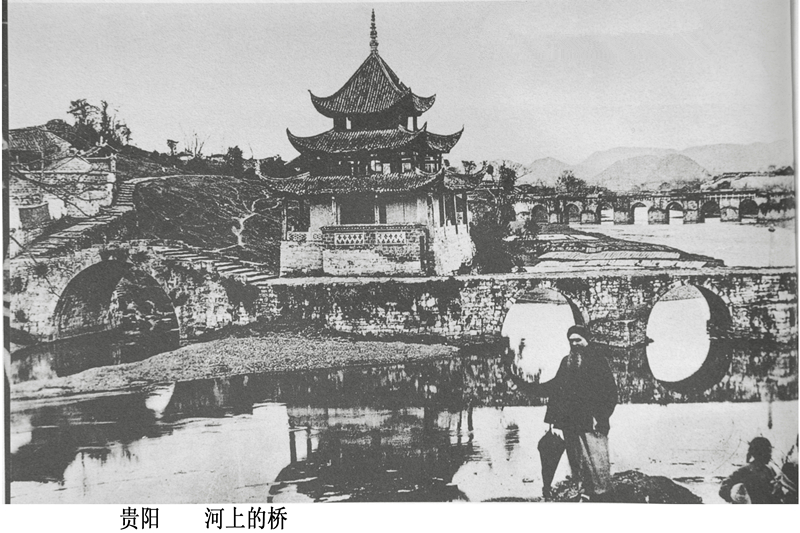

贵阳南明桥,1948年重建,当时谣传杨森要杀人祭桥,人心惶惶,叶大年颇感恐惧

贵阳南明桥,1948年重建,当时谣传杨森要杀人祭桥,人心惶惶,叶大年颇感恐惧

叶大年在扶轮小学颇有“名气”。11岁时,就因为帮哥哥带行李,受到铁路工程处门卫士兵的留难,他与士兵吵架,而被工程处有关领导点名。那阵,批斗会一度成风。扶轮小学接到指令,开大会批斗他,工程处那位头头要求学校将他开除。这时,钱安慰老师站出来庇佑了他。学校则因叶大年此前曾捡到一块银元上交,学校给他记了一功,有据可查。于是校长宣布“功过相抵”,让他躲过人生的第一劫。

他将钱安慰老师视为自己的第一个大恩人。后来多方寻找,终于在几十年后、钱老师离世前不久觅到,并通了信。他还闯过一次祸:与一位同学、兵工厂头头的儿子一道潜入厂内,捡子弹壳和光学玻璃出来玩,被自己的母亲严责。母亲还投书《新黔日报》,希望有关部门加强管理。叶大年说,这是他第一次登上报纸。

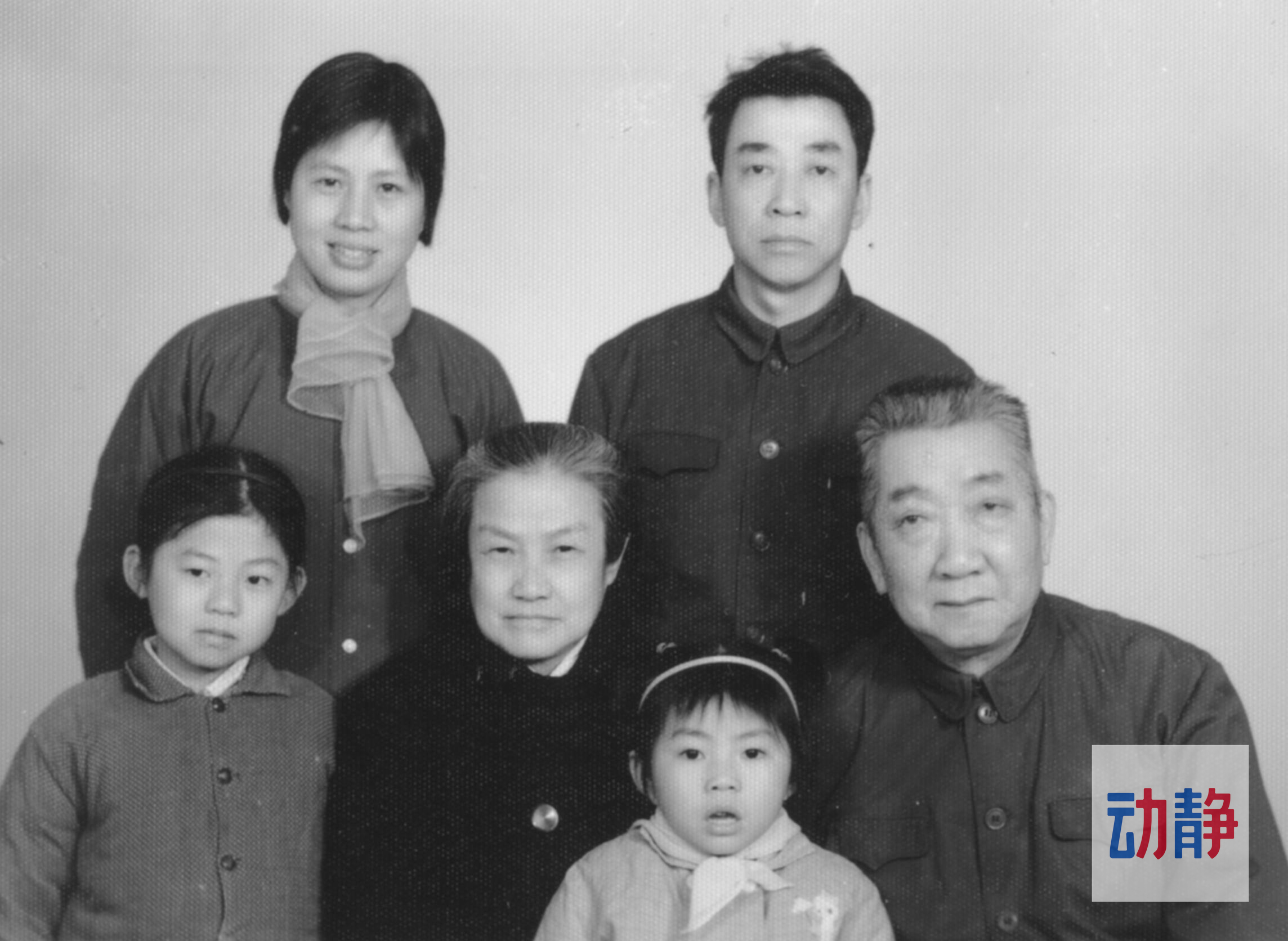

1978年,叶大年全家和父母亲合影

1978年,叶大年全家和父母亲合影

叶大年历经多年调查、扶轮小学学生前后总数,不超过150人。他理出了扶轮小学6期学生的名单62人,其中有近40位后来成为教授、高工、作家、歌唱家、律师、兵工专家等高级知识分子。他说,其中的好些人与自己并未谋面,而是在网上搜索到的,因为他们有著作,所以方便搜索。

他初中上的贵阳二中,成绩一直优秀。数学课由架双拐的“独脚龙”、贵阳最棒的数学老师王起华先生任教。在王老师的教导下,他的数学成绩非常突出。但也不无遗憾的是,他在二中没能入少先队,也没能入团。

叶大年故居(1948-1950年),贵阳观水路

叶大年故居(1948-1950年),贵阳观水路

他在二中有一件印象极深的事:班上一位女生蒙某正在“早恋”。蒙家与叶家是世交,当时两家的父母都在铁路工作,不住贵阳。班主任让叶大年将此事转告蒙某的家长。不久后,叶大年的母亲出差来贵阳,叶大年就将这事对自己的母亲说了。母亲找来蒙某,像对自家孩子一样,进行了一场严肃的谈话。

几十年后,蒙某出差到京,来看望叶大年的母亲。那时,亚运村和比赛场馆刚落成,她很想前往观览。于是,叶大年使出绝招,蹬上自家的三轮车,拉着老同学在亚运村的比赛场馆间穿行。参观途中,他们天南海北什么都聊,但心照不宣,都不提当年的“那件事”。叶大年后来写道:“当时我在想,今天一个中科院院士、全国政协常委当‘骆驼祥子’,蹬三轮车拉着孩提时候的同学满世界转,是为40多年前的那次告状‘赎罪’。”

2011年云南河口滇越铁路火车站,72年前母亲带着襁褓中的叶大年从这里回到祖国怀抱

2011年云南河口滇越铁路火车站,72年前母亲带着襁褓中的叶大年从这里回到祖国怀抱

1954年,他考取了贵阳六中高中。当时,在贵阳中学生眼里,能上六中的,是幸运儿,因它是贵州唯一一所崭新的中学。我上初中时,到六中参加过建校义务劳动。校舍、校园是将苏联高尔基城中学的图纸拿过来,依样画葫芦建造的。我亲眼看到工人将坟包刨平,挖出了一具古尸,黑头发完好,骨架浸泡在棺材中的泥水里。这事让参加劳动的同学们既害怕,又浮想联翩,掀起了“考古”和文学想象的高潮,躁动了好些日子。

六中那些连体的、沉重的双人课桌,让我们大开眼界。叶大年称它像第一次世界大战时的“双体飞机”。当年由考入六中的幸运儿们自己去到一中新桥校区,将它扛出,浩浩荡荡穿城而过,抬进六中教室。威风凛凛啊!六中的苏式设备,享誉这座30万人口的山城,引来贵阳人啧啧赞叹。

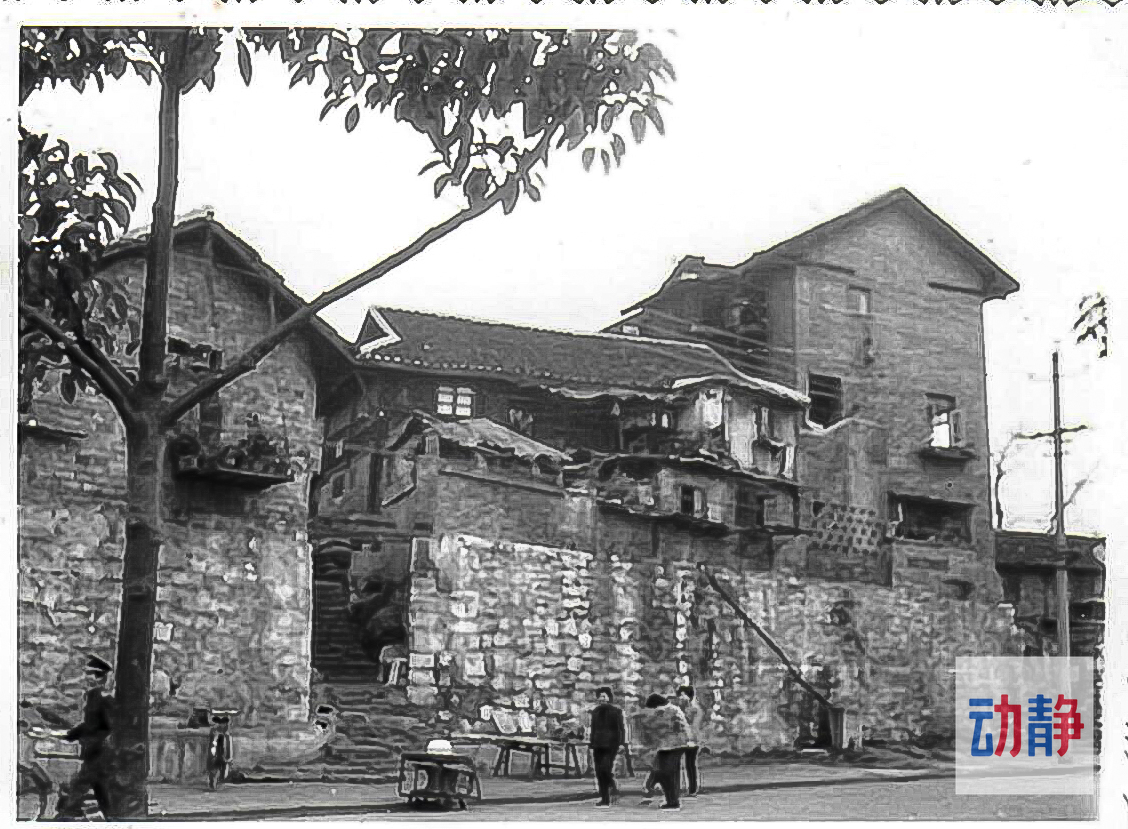

叶大年故居1985年,贵阳甲秀楼对面《西湖饭店》正门,实为三进大杂院

叶大年故居1985年,贵阳甲秀楼对面《西湖饭店》正门,实为三进大杂院

叶大年非常敬重贵阳六中的老师。比如,教数学课的陈老师、傅老师特棒,让他一直向往着当数学家。

教语文的杨、罗、袁三位老师,让他至今还能把许多古文一字不差地背诵,他退休后,还有过美丽的“文学梦”“退休梦”,想写小说当作家,甚至将我多年前赠他的拙著长篇小说《滴血青春》拿去分析,看哪些地方该用叙述,哪些地方该用对话。这种带有科学印记的分析法我还真未想过。其实,叶大年已经是个多产作家——他一生著述不断,能够把枯燥难懂的学问,用风趣的文学语言来表述,得益于他良好的文学基础。

2011年8月回到母校贵阳六中,叶大年与物理老师赵振棠(左)和工人师傅郭钧(右)

2011年8月回到母校贵阳六中,叶大年与物理老师赵振棠(左)和工人师傅郭钧(右)

龚老师教体育,让他通过了一二级“劳卫制”测试,这是当年苏联的体育教学标准。我也参加过,记得腿绑沙袋在贵阳新体育场行走6公里,夜以继日地练。夜练时有同学累得当场倒地,将就着席地而眠,鼾声响起。我窃想,吃“大列巴”下红肠的,与吃米饭下小菜的不同人种,用同一个标准,真有些受虐感,但他乐在其中。

六中还开了新课《达尔文主义基础》与《机械制图》,这是同学们头疼的两门课,叶大年如鱼得水,制图训练使他在日后的大学学习阶段抢占先机,绘图得心应手。

教地理课的史重威老师,是对他影响最深的老师之一。叶大年的一生,都在《地理》这个大学科的广袤天地中徜徉和发现。

然而,叶大年在六中的结局,却让人唏嘘。叶大年等同学,因不满当年贵州学生不能报考外地大学的规定,集体给毛主席写信,又派代表到省教育厅反映。虽然问题很快得以解决,但时代的车轮正好转到1957年,这事被内定为“裴多菲俱乐部”性质。简言之,就是右派性质。校长和班主任认定他是“首要分子”(他至今不认可这个“老大”地位)。于是,虽然那年高考他考得特别好,传言名列全省第二,但他因此而名落孙山。

贵阳甲秀楼 图片来源:《中国民间美术遗产普查集成·贵州卷》

贵阳甲秀楼 图片来源:《中国民间美术遗产普查集成·贵州卷》

叶大年真有运道——正好那年父亲调往北京工作,他随之迁京。获益于当年通讯封闭,他的“问题”没能随人走,北京方面并不知晓。1958年他在北京又得以重新参加高考,考入了北京地质学院。否则,叶大年就无缘于大学课堂,也不可能有后来一系列的学术造诣了。

最近,他委托我将一部苗族英雄史诗《亚鲁王》赠送给安顺市牛蹄关村山骨图书馆,这部书他阅读后珍藏了10年,并加盖了自己的名章和藏书章。

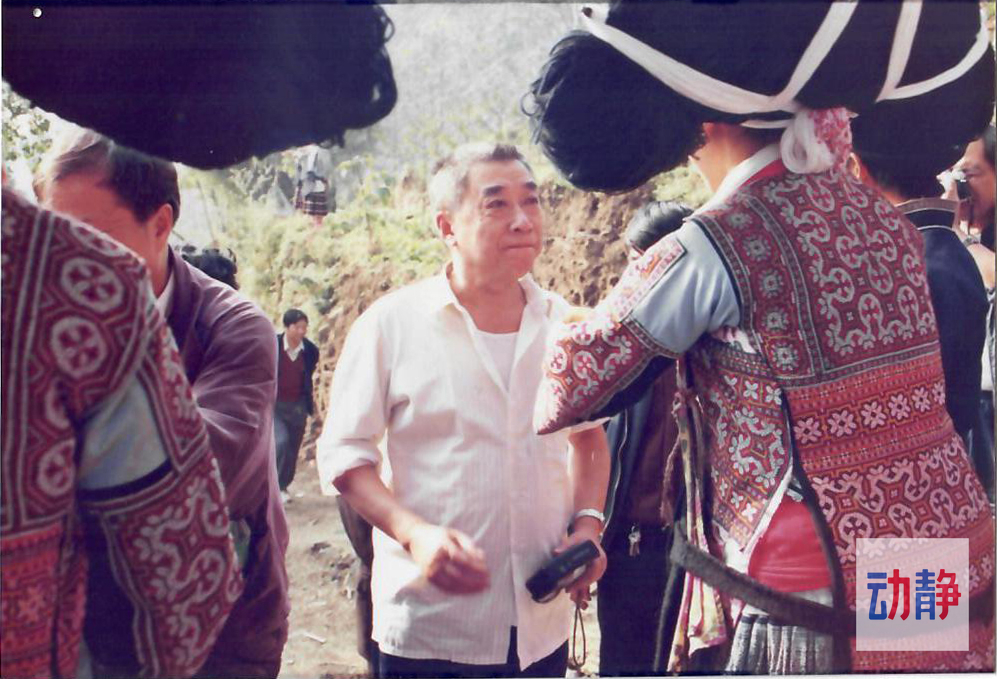

1995年,叶大年与苗族同胞

1995年,叶大年与苗族同胞

1995年10月,六枝苗寨文艺表演吹树叶

1995年10月,六枝苗寨文艺表演吹树叶

叶大年认为,自己在贵阳受到了当年最好的教育。我想,这莫不是他做梦说贵阳话,操老贵阳俚语的一个缘由?