思享空间·人物志|木心:我是在黑暗中大雪纷飞的人啊

一

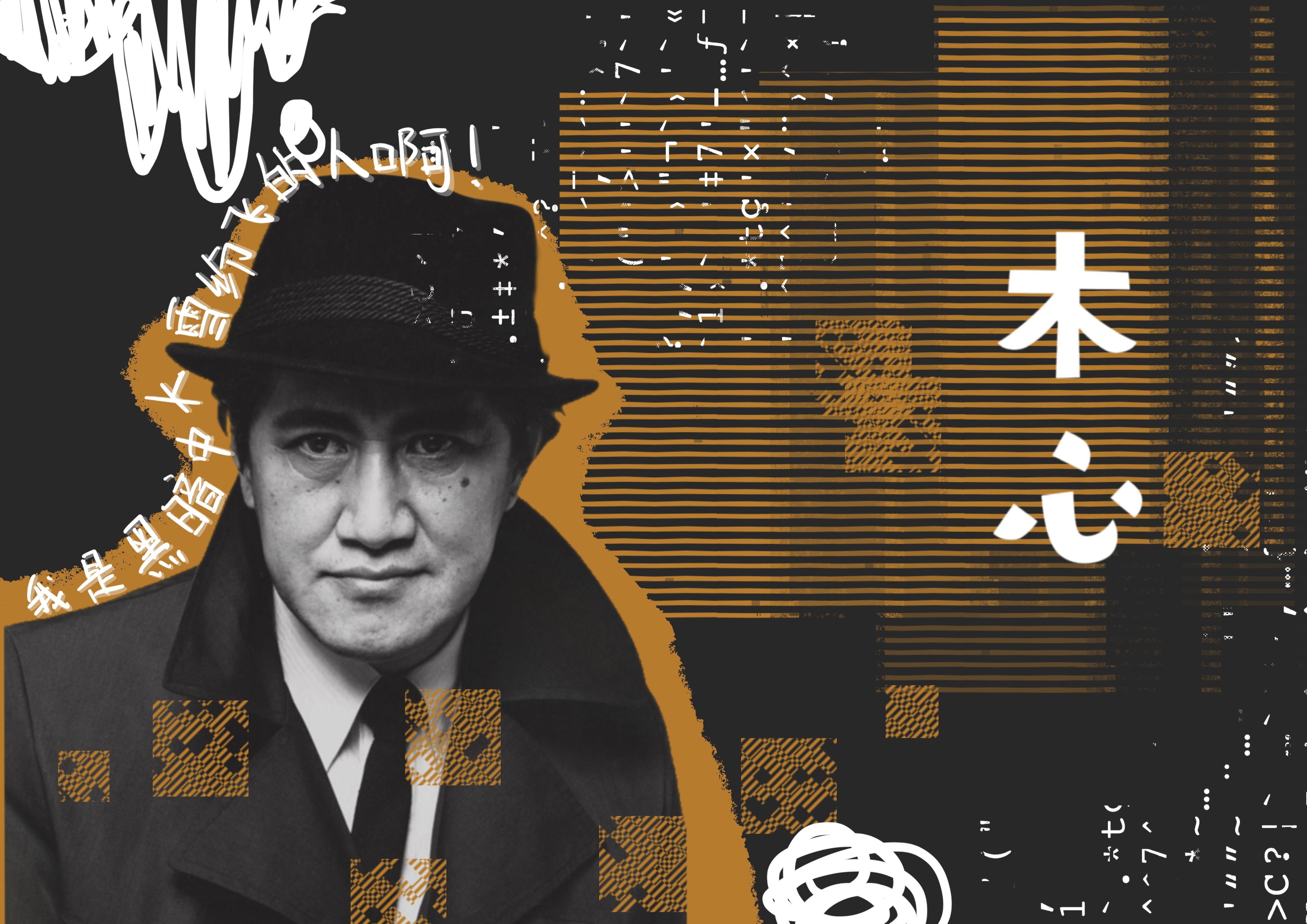

他被堆满王冠,挂满标签,粉丝说他是归来的圣徒,同行说他是被高估的大师,而他自己最认可的身份,其实不过是乌镇的少年。

木心的家在乌镇东栅,老宅雕梁画栋,银杏垂叶,东市河从门前流过,满眼天光水波。乌镇的水波有千秋的沉淀。他母亲工于杜诗,外婆精通《周易》,祖母爱讲《大乘五蕴论》,管家喝了烧酒诗性大发,也会白壁题诗。木心在水边长大,从小读孔孟诗经,而后西风渐来,他学钢琴,学哲学,十四岁便已知尼采和瓦格纳的美学争论。

从他家沿街前行不远,便是茅盾老宅。老宅暗沉无光,但木心流连忘返,称为福地。当时,茅盾远在上海,老宅管家怕藏书丢失,便多借与木心。那些书中有余香袅袅。窗外是乱世的车马,而千秋的诗句,教会木心从容。

二

1982年秋天,陈丹青在地铁偶遇友人,友人身边站着木心。木心沉默少言,未提画作与文章。一年后,陈丹青在当地华人报纸上,偶然读到木心的散文,大吃一惊:让我读到一种久违的文体——如今我才明白,那就是我少年时阅读留下的文字印记。

他约木心来家聊天,从下午聊至深夜,送出门后恋恋不舍,又一路送到木心寓所,继续长谈,真正分别时,东方已白。木心的渊博,让陈丹青“不知如何是好”。他向所有朋友推荐木心。木心身边的艺术家越聚越多,然而很多时刻,众人只是听他倾谈,无从搭话,“感觉我们像一群小学生”。

有人戏称:把木心领到家里,就是把文艺复兴带入家中了。最后,众人建议木心开课,木心将课定名为“文学回忆录”,一讲就是五年。开课那年,木心已62岁,首堂课众人嬉笑随意,他却认真换上西服正装。他五年写了五大本讲义,每节课备课两万余字。出口即锦绣,金句俯拾皆是。

他讲课更近于传道,他对陈丹青等人说的最多一句话是“原来你们什么都不知道啊!”1994年元旦,最后一课结束,众艺术家凑钱,送木心一支金笔,从此四散天涯。

三

1995年元旦,木心悄然回国,前往乌镇。他从上海出发,在桐乡过夜,第二天一早乘长途车回乡,一上车他偷听乡音,发现全听得懂。有农妇上车便讲下雪,“这里刚刚落呀,乌镇是雪白雪白了”。木心说,车上没人在意,“就像专向我报讯”。

回纽约后,木心将探访经历,写成散文《乌镇》,发表在报纸上。1998年,35岁的乌镇书记陈向宏,偶然读到《乌镇》,百感交集。他几经辗转,找到陈丹青,劝说木心回国。为此,陈丹青还特意从乌镇带去美国一段故居的窗棂,木心一直摆在案头。

2001年,陈向宏终于联系上木心,此后书信往来五年,力邀木心回乡,“他是一位文化大家,应受到家乡的礼遇”。2006年,木心终于启程回国。飞机掠过山海,屏幕接连显示:白令海、西伯利亚、蒙古、直至飞入中国。木心一路未眠,说:真慢啊。

那年9月11日,乌镇细雨,游子终于归来。水波依旧,白发满头。在他归国前,有关他的热潮已在国内兴起。2005年,作家陈村在光明网刊文称:“我这辈子读过无数中文,结识许多作家。毫不夸张地说,木心先生的文章,在我见到的活着的中文作家中,最是优美、深刻、广博。”

归来之后,他便活在自己的简单世界。他写字、画画、喝西湖龙井,阳光好时便在乌镇踱步,偶尔烦恼不过是抱怨厨师烧菜太咸。上海的老同事,曾想来乌镇看他,他说:你们忙,我也忙,算了吧。偶有年轻人登门拜访,他便笑着拿出原版画册,“你们看画,我看你们的眼睛。”2011年,木心病逝,百余名年轻读者从全国各地赶来。他们念了木心那句诗:我是一个在黑暗中大雪纷飞的人哪。

四

木心辞世一周年,陈丹青公开了当年听木心讲课时记下的笔记,以此出书《文学回忆录》。未曾想,该书迅速风靡。有画家一口气买了160套送友人,有从事金融行业的人说,此书在办公室口口相传,两三个月,同事们就抢购数百套。

2015年,真人秀《中国好歌曲》现场,有武汉歌手唱了《从前慢》,导师刘欢当即问他:词作者是谁?一个月后,刘欢将《从前慢》带到春晚现场,此后,无数请求授权《从前慢》的信函,邮至乌镇木心美术馆。

木心美术馆一水之隔,便是互联网大会主场馆,时代有骄子,但终需有人衬托安静。他是我们与传统的一场偶遇。

文本参考:摩登中产