数字化何以激活非遗艺术

文化数字化是中华优秀传统文化“活起来”的重要途径。在数字时代,如何才能更好地保护和传承非遗?如何利用数字化等科技手段赋能非遗,为非遗艺术创新发展创造更多可能性?近日,一场由中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆主办的“非遗馆里话非遗——文化数字化背景下非遗保护与教育”线上论坛,让公众对非遗未来的模样有了更丰富的想象。

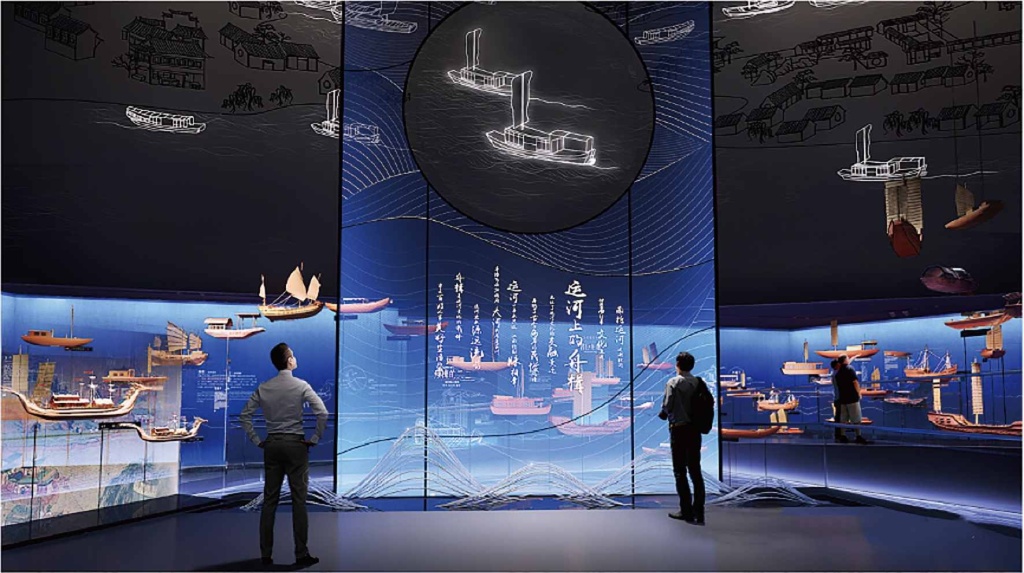

中国大运河博物馆独创“三维版画”数字媒体语言,重塑大型古代舟楫,营造“人在画中游”的沉浸式体验

中国大运河博物馆独创“三维版画”数字媒体语言,重塑大型古代舟楫,营造“人在画中游”的沉浸式体验

借力技术 更不能忽视文化内涵

统计数据显示,在今年6月11日我国第17个文化和自然遗产日期间,各地共举办6200多项非遗宣传展示活动,其中线上活动就2400多项。我国非遗形式多样、技艺精巧,普通展陈手段很难呈现其博大精深的文化内涵。而数字化的发展和应用,给非遗的展示传播提供了理想路径,必将开创新的文化传承空间、新的文化体验方式以及新的文化传播业态。

近年来,非遗保护传承和开发利用等各个领域的数字化发展逐渐成为新潮流、新趋势。区块链、5G、AI等技术手段让传统非遗技艺与数字科技相结合,赋予传统文化传承新的时代元素和意义。从2021年开始,元宇宙和NFT的概念开始流行,NFT数字藏品开发更是成为当前非遗数字化领域中的一个热点。相关报告显示,2021年中国数字藏品平台多达38家,中国各个非遗产品发售数量约456万份,总发行价值超过1.5亿元。其中,针对国潮非遗等类型在发售当中经常出现秒空的现象,足见年轻人对非遗数字产品的喜爱。

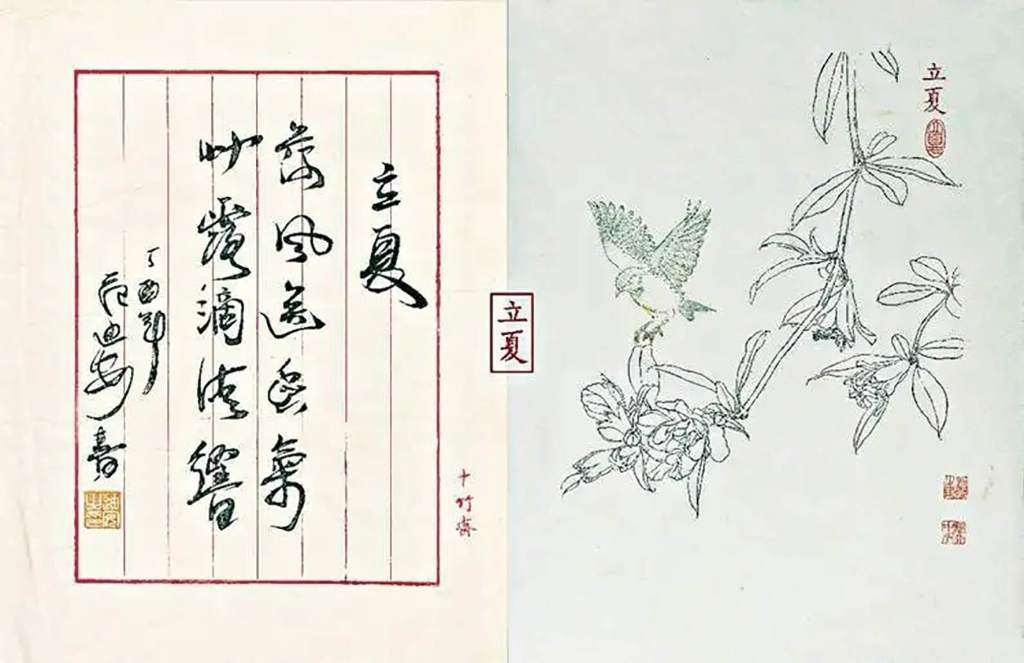

“二十四节气”系列木版水印作品之立夏 (十竹斋木版水印) 魏立中

“二十四节气”系列木版水印作品之立夏 (十竹斋木版水印) 魏立中

国家级非遗十竹斋木版水印技艺传承人魏立中一直活跃在非遗传播传承的舞台上。近日,他的“二十四节气”系列木版水印作品,上线数字藏品平台后,很快受到关注。“传承人有好作品,数字藏品平台有技术和运营人员。一个传承人肯定不只有一幅作品,将几十年积累的经典作品进行数字化包装后,原件依然可以放在博物馆里,数字产品则可以定向定量售卖。”在魏立中看来,技术的进步,让大众拥有更多视角,随时随地来欣赏一幅作品,感受传统文化。

“显然,在发展的过程中不能拒绝这种尝试,但仍需注意到数字藏品的有限发售与非遗要实现最大化传播之间在理念层面存在的冲突,以及真正的数字藏品知识产权的认定和管理目前还存在一定的监管的盲区,这些都加大了非遗数字化建设当中的风险。因此,对于这些新的概念和新的发展模式,应该冷静地看待,不要盲目入局。”中国文化产业协会副会长范周强调,非遗保护与教育的数字化发展应避免重技术形式而轻文化内涵,要跳出唯技术论的思维,重视对非遗的文化价值、艺术价值、社会价值的展示和传播。

中国大运河博物馆通过互动屏、AR增强现实等多媒体交互技术展现古代舟楫的卓越风姿,打造“活起来”的展示空间

中国大运河博物馆通过互动屏、AR增强现实等多媒体交互技术展现古代舟楫的卓越风姿,打造“活起来”的展示空间

“有形化”“可体验”的活态艺术

非遗馆是非遗保护中一个传播环节,衔接了文化的创造者和接收者。从场馆空间角度来说,非遗馆采取的是一种“再现”模式,对非遗项目的历史进行静态或活态的展示。近年来,国家尤为注重对非遗馆的建设,从中国非遗馆到各省市县级的非遗馆都是代表各地非遗成果的一扇窗口,游客可以通过这一窗口去获得一份“非遗地图”。当然,这不仅仅是在实体空间发生的,在数字化时代也可以变成“掌上非遗地图”的形式。

对于非遗实体展示空间而言,首先是从“人”的角度去考量,这就决定了可视化媒介、体验性展项以及“虚拟+现实”的场景在非遗展示中将被大量应用。如何通过数字化展示的优势将非遗的表现形态与内在魅力传达给参观者?中国传媒大学非遗传播研究中心主任杨红表示,不同门类的非物质文化遗产,其形态差别较大,数字化展示的方式也存在很大的差异性。传统表演艺术类主要围绕视听体验进行设计,如曲艺中的方言就是一个可以做数字化衍生展示的亮点;对于传统工艺技艺类而言,交互体验是设计的亮点,如手艺的多媒体虚拟教程与实物制作的体验;传统节庆仪式类的数字化展示设计,则旨在营造情境模拟的最佳效果,如民间元宵社火、节庆庙会盛况的多媒体数字化展示,其中场景营造与氛围营造的到位与吻合是一个关键点。

非物质文化遗产具有无形性、活态性等特征。因而,在展览空间集中展示非遗,需要通过各种媒介和载体将无形的内容“有形化”、活态的内容“可体验”,将门类繁多、横跨古今的非遗项目通过宏大叙事与微小叙事串联成为一体,实现有效展示和生动阐释。

吸引“Z世代” 为非遗“颜值”站台

伴随着互联网发展而成长起来的“Z世代”,遇到非遗,他们会作何反应?这是中央美术学院城市设计与创新研究院副院长易介中一直较为关注的现象。

变脸(面塑) 郎佳子彧

变脸(面塑) 郎佳子彧

国家级非遗“面人郎”第三代传人郎佳子彧通过在多家网络平台上传播面塑技艺,如今的粉丝量已超过200万,不但带火了传统的捏面人,也让自己成为了一个流量“IP”。目前,除了运营自己的工作室,郎佳子彧也会帮助身边其他非遗项目的传承人做一些创意手工艺的开发,推荐给合作企业。他说:“什么样的作品能让大家喜欢,这对传承人是一个挑战。例如需要找热点,视频质量也很重要。”

对此类现象,易中介认为,对非遗进行时尚传播,让其具备很高的美誉度和关注度,目标就是让人们主动保护非遗、接受非遗教育。以前的时尚传播是在不停地将非遗进行艺术化包装,但更应该进行创意化思维转变,要采用更生动、鲜活的语言和年轻人对话,体现非遗的“疗愈型”产业特征。非遗传播必须持续吸引新一代的关注,新一代会“为美好而战”,去关注兢兢业业的匠心、匠人,为非遗的“颜值”站台。

非遗未来的长久价值还可以怎么挖掘?中国文化创意产业研究会秘书长意娜用“活色生香”来形容:“‘活’即活态。我们要保护的不是非遗的表现形式,而是它背后的人,以及它生动、活态的一套系统。‘色’即非遗丰富的表现形式。比如各个地区、各个民族围绕新年等传统节日都形成了丰富多彩的文化表现形式,文化表现形式是非遗实现创造性转化、创新性发展的一个根本,这是我们取之不尽、用之不竭的非遗宝库。‘生’指生命力,即非遗的‘存续力’。如今我们有了新技术及专业机构,可以把过去难以传承的非遗项目通过音频、档案等资料进行集中展示,甚至可以用沉浸式、虚拟现实的方式完全还原非遗场景。‘香’则是指非遗的传播。数字化新时代带来的不光是传播手段的革新,更是一种结构性的革新。随着数字平台的崛起,文化产业链的创意、生产、传播、获得等每一个节点都会承担更多的功能,文化生产不再是一个线性的链条,而形成了网状结构。”

如何在遵循非遗传承发展规律和大众传播规律的基础上,将非遗蕴含的深厚价值内涵,通过数字技术更好地呈现出来,不断增强非遗的吸引力、感染力,还有待从业者们的进一步实践和探索。

作者:李亦奕