峰林布依密码:传统村落的文旅新生

民资入峰林:传统村落的新生试验

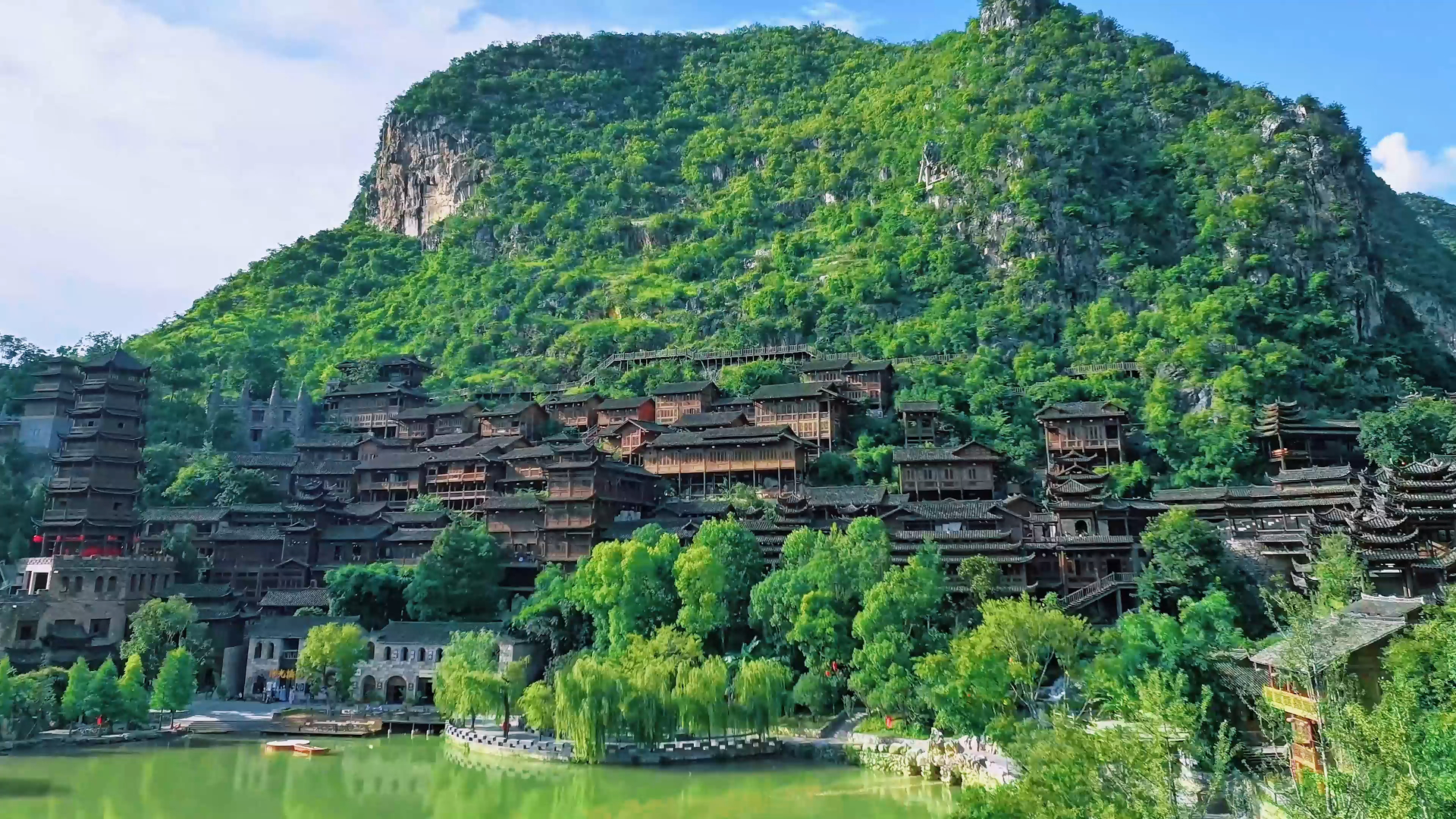

在贵州黔西南,这片被联合国教科文组织认定的“中国锥状喀斯特博物馆”里,藏着一个关于“唤醒”的故事。八年前,这里还是鲜为人知的僻静村落,山路崎岖难行,连消防车都难以通达;而今,被誉为“布依族文化博物馆”的兴义峰林布依3A景区在此崛起,成为国内外游客追捧的新目的地。自2024年2月开放以来,景区已迎来近八百万游客,让这片3200亩的山谷持续沸腾。从错落的布依吊脚楼到热闹的浪哨湖,从非遗体验到特色美食,昔日沉寂的土地如今生机盎然。是什么,让沉睡的峰林欣然苏醒?

站在一排排依山而建的布依族吊脚楼前,贵州峰林布依景区旅游管理有限公司董事长吴国明回想起八年前的那一幕。

“我们第一眼就看中了这里的稀缺性——完整的古村落生态,喀斯特地质公园的世界级名片。”公司负责人的话,道出了藏在八年前规划图里的答案,也给出了民营资本参与贵州旅游产业发展的情怀和梦想。不同于传统景区开发,这里没有模仿现代都市的钢筋混泥土景观,而是保留和复建了600多栋布依民居原貌,用“民俗博览园+非遗工坊+夜游经济”的三维布局,让老寨子焕发新活力。

一年前的春节前夕,景区管理团队试运行当日便有近16万游客涌入景区,这一远远超出预料的火爆场景让投资方信心大增,一系列以商招商的运营措施随即出台。零租金、低提点,优惠的招商举措吸引了许多商户入驻景区。

原住村民莫先生凭着炸肉饼的手艺成为率先进入的商家之一,半年之后,景区持续增长的人流让他看到了更多的机遇,又新增投资开了民宿和餐馆,全家人为此忙的不亦乐乎。

在肉饼摊前,掩饰不住喜悦的他说,“以前我们在这边务农算下来也就是7、8万。2024年民宿加上肉饼店做下来有75万纯收益,今年到国庆的纯收益已经在80万左右。整个景区开在这里,带动了我们当地的发展,也让我们村民挣到了钱,生活水平质量提高了。”

变化,也写在更多村民的账本上,在景区,原寨子里几十户人家几乎都通过景区的各种业态实现了创业和就业,村民的收入也都有较大幅度增长。

“现在景区里面的商户有200多户,大都是附近的老百姓,我们制定的零租金政策让商户在里面经营没有压力,所以他们的服务态度很好,从这一年多的运营下来,大家几乎都赚了不少,在景区也有家的感觉。”回顾这些年从规划设计到建设运营,吴国明似乎也得到了时间的印证,通过民营资本激活闲置资源,再以景区为支点,撬动“资源+客源+服务”的产业链闭环。

刚吃完晚饭,被称为“万能董哥”的村民董正奎开始准备当晚的打铁花表演。上午为竹竿舞打竹竿、中午为景区维护园艺、下午参加婚俗巡游抬轿子,晚上打铁花是他一天的第四份工作,在景区,灵活的用工方式为勤劳的村民提供了更多的收入来源。夜色中,董正奎正戴着手套,将烧红的铁水舀进容器,另一人挥起木板,金色火花瞬间绽放,映亮身后的布依民居窗花。当 1600℃的铁水与千年布依古寨相遇,这一次次迸溅出的碎玉流光不仅是节日的火花,更是民间资本与传统文化碰撞的光芒。

非遗活起来:文化出圈的流量密码

每天早上九点,非遗传承人肖仕敏和他的另外八个伙伴就要分别从二十公里外的其它村寨赶到景区。上午十点,景区内非遗街上准时响起的第一声乐曲就是他们的《八音坐唱》。布依族《八音坐唱》是第一批国家级非物质文化遗产,如今成为了这条街上游客互动体验和打卡拍照的热点。

现在,让肖仕敏欣慰的是,越来越多的年轻人开始加入到这个行列中,22岁的布依族女孩周雨妍是景区的舞蹈演员,演出之余便和同伴跟着老师傅们学习这门非遗技艺。

民俗美食是文化最好的入口。景区副总经理翁电云深谙“小美食大文章”的逻辑,“整个景区从设计开始就包含了非遗街、小吃街、美食街还有酒吧街等,里面遍布了所有非遗体验的项目加上美食、娱乐。”

如今许多小吃摊点和具有民族文化特色的餐饮美食成了景区的 “流量担当”,而这样的民俗商户,景区里有50多家,其中40%都带着非遗技艺。

布依吊锅饭店面经理王红面对记者讲解起了布依族吊锅饭的来历,“来自全国各地游客对我们的美食背后的文化故事特别感兴趣,都会想了解这个名字的来源和布依族的饮食风俗。”

文化的活态传承,每天都在景区的各种场景上演。从上午十点到晚上九点,十六项演出内容分别在十一个地点相继拉开,水面上、店铺旁,在桥面、在街头,有专门搭建的展演舞台,也有行走的流动剧场,整个景区成为一个露天的沉浸式立体大舞台。

潘向彪是展演队伍中掌握“绝活”较多的非遗技艺传承人,现在他已经有8个徒弟跟班学习布依族绝技。

25岁年轻小伙毛天赋毕业于艺术专业院校,如今专门负责演艺团队的舞蹈编排,对节目中的民族文化典故如数家珍,眼神中也流露出几分自信。

更多样的文化符号还在鳞次栉比的街铺店面,蜡染坊、竹编坊、石砚坊、音乐坊、服饰店、潮玩店、苗药店等,各种非遗技艺和文创都在向游客们展示着民族文化的魅力。

“走进来之后好像就进入了一个少数民族的部落似的,都是穿着民族服装漂漂亮亮的,大家都洋溢着节日的色彩,非常漂亮、非常好。”走在景区各个街巷,随处可见游客们穿戴着布依族、苗族、侗族、瑶族、彝族等各种民族的饰品和服装,从“指尖技艺”到“指尖经济”,非遗相关技艺正以更鲜活的姿态,走进现代人的生活。

每天下午六点半,布依婚俗巡游准时开启,当游客穿上布依服饰,当非遗展演融入日常,文化就不再是遥远的符号,而是可触摸、可体验的生活。正如那些刻在石墙上的布依故事,它们曾沉默百年,如今却在游客的笑声里,在年轻人的指尖上,重新鲜活起来。

黄金旅游带:旅游夜经济的新格局

国庆中秋前夕,世界第一高桥花江峡谷大桥在黔西南与安顺交界的花江峡谷建成通车。在贵州西线旅游地图上,一座桥的通车,将改写一座城的文旅格局。“以前从黄果树到万峰林,要绕 3 个小时山路;现在走花江峡谷大桥,1.5小时就能到。”黔西南州副州长代乐的话,道出交通的“魔力”——这座桥,不仅缩短了空间距离,更串起了黄果树、贞丰古城、安龙招堤、万峰林、峰林布依等西线景点,让“珍珠”变成了“项链”。

数据显示,国庆中秋期间,峰林布依景区内的民宿连续8天满房,二次消费占比持续提升,“日间看山水,夜间品文化”的闭环体验,让越来越多的游客从“走马观花”变成了“深度沉浸”。如今,这座藏在喀斯特间的古寨,正成为贵州西线旅游的 “新引擎”。

上午在万峰林乘观光车看峰林云海,中午在峰林布依吃酸汤牛肉,下午跟着非遗传承人学做蜡染,晚上举着手机拍打铁花,这已经成为许多游客来万峰林的旅游攻略。

来自四川的游客杨娅青说:“看了烟花秀,大人和孩子哇一下,觉得在景区能看到烟花秀非常震撼,感觉非常高兴,景区让我们有别样体验。”

好的体验还来自夜间消费场景的设计。景区副总经理翁电云说,景区一直以来打造的亮点之一便是传统的民族建筑加上灯光,形成独特的夜间感官体验,同时还会有更多细节设计,确保游客有很好的体验。

游客吴娴说:“来这里以为就是传统的表演,没想到有无人机的飞行列队,有一些结合现代科技的展示,还挺惊喜的。还有就是身临其境感受了一下打铁花,感觉很震撼。”

在灯光掩映的湖边,本土音乐人吴廷朋的歌声回荡在夜空,每天的原创保留曲目《我在峰林布依等你》总是会迎来游客点赞,“用我创作的音乐唱响黔西南,唱响贵州,为游客呈现一个全中国最美的布依族寨子。”从水上舞台到无人机烟花秀,从篝火狂欢到深夜食堂,峰林布依的夜间经济,早已跳出“灯光秀”的单一模式,形成“吃住行游购娱”的完整生态。

此时,距离峰林布依景区十二公里处的兴义南站建设现场,塔吊转动,焊光也同时在照亮夜空……盘兴高铁开通正进入倒计时。董事长吴国明已经开始了新的思考,“花江峡谷大桥开通了,很快高铁也通了,从这个国庆就明显感觉出来游客多了起来,所以我们会进一步完善基础设施建设,提高服务质量,丰富布依族的民族文化,让流量变‘留量’,让世界各地的游客都知道峰林布依,都到峰林布依来做客。”

当高铁的轰鸣声越来越近,当喀斯特的峰林与现代文旅碰撞出更多可能,峰林布依的故事,还在继续。它不仅是一个传统村落的新生,更是贵州西线旅游带崛起的缩影,是文旅赋能乡村振兴的生动实践。在这片充满希望的土地上,更多关于“生态”与“文化”的密码,正等待被解锁......

贵州台 王友兰 李泉松 郭广波 杜相润