一凡读字丨教什么?怎么教?

《三字经》开篇就是五个“教”字,可见自古以来对“教”的重视。那么,什么是“教”呢?

不同时代,不同视角,对“教”的解释等等不一。

《新华字典》:教(jiāo),把知识和技能传授给别人。教(jiào),会意,从攴(pū),从孝。“攴”,篆体象以手持杖或执鞭。在奴隶社会,奴隶主要靠鞭杖来施行他们的教育、教化。本义:教育、指导。

《说文解字》:

教,上所施,下所效也。

翻译过来就是:教,上面做示范,下面来模仿。

《礼记·学记》:

教也者,长善而救其失者也。

《乐记》:

教者,民之寒暑也。

《中庸》:

自明诚,谓之教。

《荀子·修身》:

以善先人者,谓之教。

《周语》:

教,文之施也。

……

到底哪一种解释,更加符合“教”的本义呢?

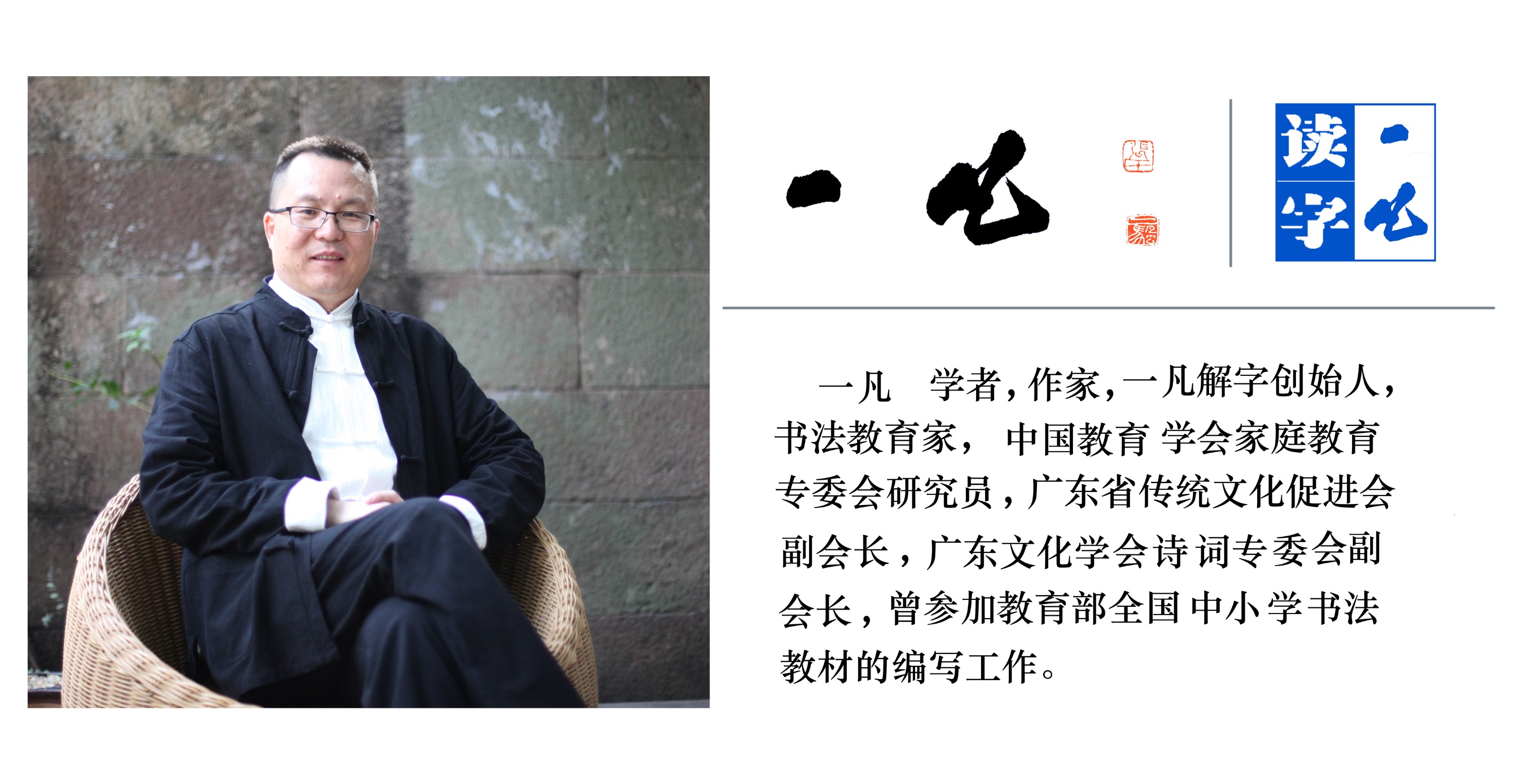

图1:“教”字的甲骨文写法

图1:“教”字的甲骨文写法

从“教”字的甲骨文写法看(见图1),左下方的符号表示“子”,即孩子,是教的对象;左上方的两个叉,表示教的内容;右边的符号则表示手持鞭子或棍子,是教的过程与手段。合起来就表达了,成人手拿着器械督促孩子的学习行为。

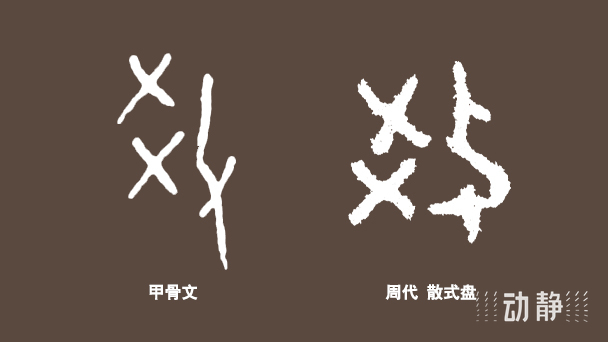

图2:“教”字甲骨文的另一种写法(左)和金文的写法(右)

图2:“教”字甲骨文的另一种写法(左)和金文的写法(右)

再来看看“教”字甲骨文的另一种写法和金文的写法(见图2),这两个字的左部都没有了“子”字。这说明,“教”的构字部件“子”,并不是必不可少的。

那“教”字的其他部件,是不是也可以改变呢?

图3:“教”字的战国文字写法

图3:“教”字的战国文字写法

从“教”字的战国文字写法看(见图3),其右旁就各不相同。这说明,“教”的右旁也不是一定要手持鞭子或棍子的。

从“教”字的字体变化看,无论是甲骨文、金文,还是春秋战国的各国文字,“教”的构字部件可以没有“子”,没有“攴(pū)”,但都少不了“爻(yáo)”,即两个叉。

那这个“爻”又是什么呢?“爻”,是《易经》中用阴阳的组合变化进行推测、计算的一种组合方法。《周易》的系辞里有很多关于“爻”的描述。

其实,研学《周易》对古人来说就是生存经验的教授和传递,这是“教”的主要内容。所以,“教”字甲骨文右边的“攴”,不是惩戒性质的鞭或者棒,而是演绎教法的“指挥棒”。

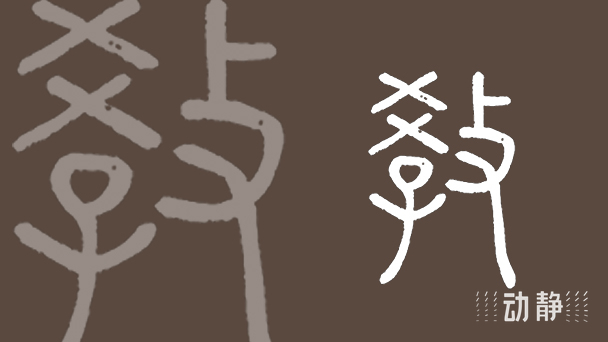

图4:“教”字的小篆写法

图4:“教”字的小篆写法

秦统一文字后,“教”字的小篆写法继续保持了“爻”的元素(见图4)。这说明,至少在秦代,教学内容可能还是以《易经》为主。

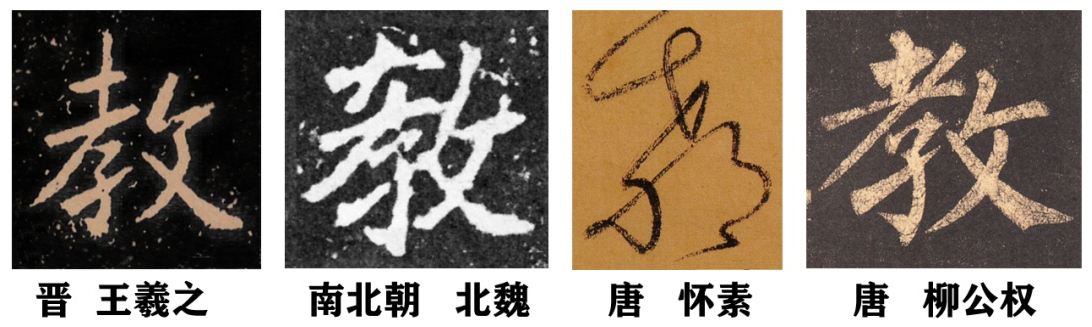

图5:“教”字的隶书写法

图5:“教”字的隶书写法

从西周到两汉,正是中国知识系统的转型期。表现为,由西周的“学在官府”,到春秋战国的“学在四野”;从秦朝的“吏师法教”,到汉代的“独尊儒术”。汉代后,经学成为了历代封建王朝的官学。这种转型也在“教”字的写法上有所反映,就是从“爻”之教,到“孝”之教的变化(见图5)。

两汉时代,“孝”成为家庭伦理和社会道德规范的核心,深刻地影响了两汉人的思想行为,甚至连国家选拔官吏,都要先考查“孝道”,称为“举孝廉”。所以,“教”的内容自然也是以“孝”为主了。

图6:“教”字的字体演变

图6:“教”字的字体演变

汉以后,魏晋开始崇尚文化自由。隋唐以来,科举制度兴起,“教”的内容主要以经史子集、诗词歌赋为主。所以,“教”字又有了一个小小的变化。那就是,原来右旁的“攴”变成了反文旁“攵”(见图6)。

(本文部分采用了首都师范大学刘峻杉教授的观点,在此表示感谢)