余的贵州札记丨誉满京华的文化大师——贵阳人姚茫父先生(上,有声版)

2023年,《余的贵州札记》专栏继续推出新玩法。贵州学者余未人自写自录,用文字和音频立体呈现她对文化的思考。

1959年,我在幼师毕业留校,到北京的语音研究班进修。一次,善书法治印的陈先生说:你是贵州来的,知道有哪些享誉京城的贵州名人吗?我茫然。他对我一一说起,而最被陈先生推崇的,就有一位名姚华,号茫父的先贤(下文统称茫父)。陈先生又说,茫父是考上末班进士而留居京城的,大书画家、大文人,他在莲花寺住过十多年,值得寻踪……

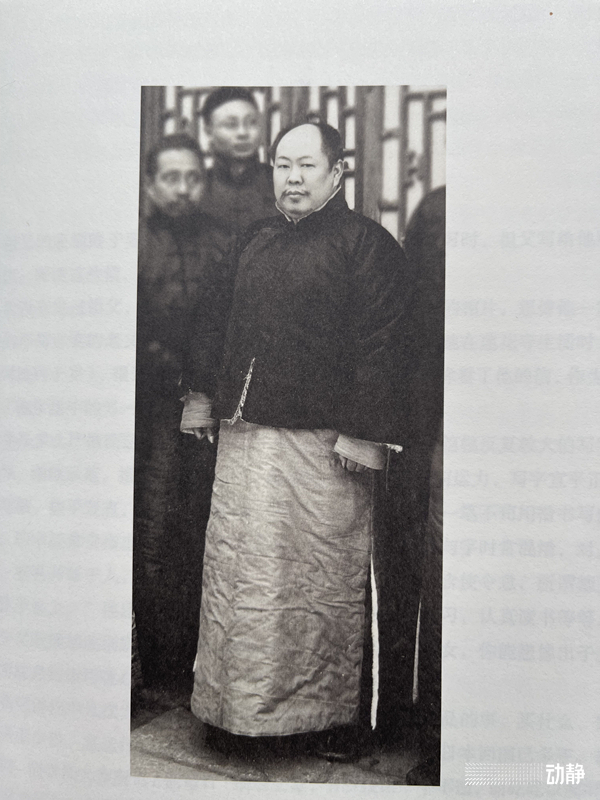

姚茫父(1876-1930年)

姚茫父(1876-1930年)

我怦然心动,因我的外曾祖父滕经是1874年的进士,后供职于翰林院。那么,他们是否有过交集?

后来得知,茫父是1876年才诞生的呢,茫父1904年中了进士。二人可能认识,但无从考证了。而我终也未能成行。

再次聚焦茫父,已是1986年仲夏。贵州隆重举行姚茫父诞生110周年的纪念活动。著名作家蹇先艾讲了1920年代自己在京城与茫父的相交,并做了高度评价:

“他在我国当时与陈师曾、王梦白、齐白石是齐名的。他的艺术和学术成就都很大,涉及的方面也比较广。当年鲁迅、郭沫若、郑振铎这些前辈对茫老的作品都一致赞赏。当代有些著名的画家,有的曾从茫老受益,有的或多或少也受到了茫老的影响。他的书画,海内早有定评。我们已印发了《姚茫父生平简介》。艺术大师刘海粟为茫老的书画集写了一篇长序……”

当时的庆典上,文艺界、书画爱好者五百多人莅临。省长王朝文为姚茫父书画展剪彩。省委副书记丁廷模在纪念会上代表省委致贺。我最近得知,丁父生前还珍藏了一幅茫父近百年前的画作传后,画面道道斑驳折痕,是为历史的真切印迹。

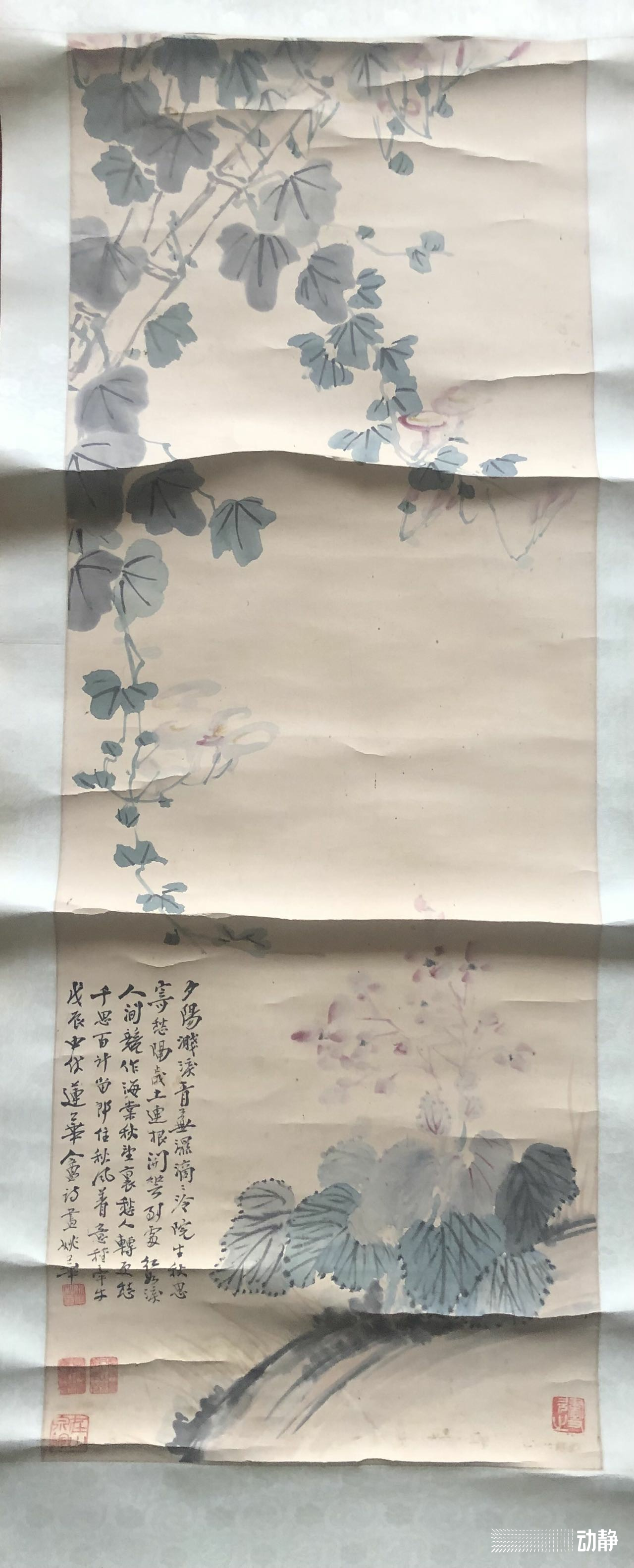

茫父画作 丁家珍藏

茫父画作 丁家珍藏

当年的盛况已经恍若隔世。

我是2019年才得以初瞻茫父家乡的。那是应戴明贤先生之约,去参加茫父的纪念活动。那里今属贵阳市花溪区久安乡,离贵阳老城中心21公里,而离花溪区府是23公里。

久安古茶园

久安古茶园

崇山峻岭中,竟隐藏着这样灵秀的一爿山村。青绿茶树漫山成行,其中有5万多株二百年以上树龄的古茶树,还有一棵枝叶繁茂的老寿星“茶树王”,树龄千载,今人刻石铭记。

茶王

茶王

147年前,茫父就诞生于这里一个做豆腐的贫苦人家。科举制度在中国维持了1300多年,弊端多多,但它仍然给了人们一个相对公平的竞争机会。

1896年,贵州学政严修办了“中学为体西学为用”的经世学堂,学生是从各县优秀生员中选调的四十名。茫父禀赋极高,20岁中秀才后,有幸中选入学。在这里,除学习经史课程外,还有算学、格致(自然科学)与时政,每月发给膏火银四两,这是一笔不菲的数额。此时,茫父虽然行进在末班科举的道路上,却已接触了当年的先进文化。

贵州距离京城山高路迢,据考,赴京参考补贴的金额是五到十两左右的银子。但茫父也非一帆风顺,他第一次赴京会试落第,只得返回贵阳。

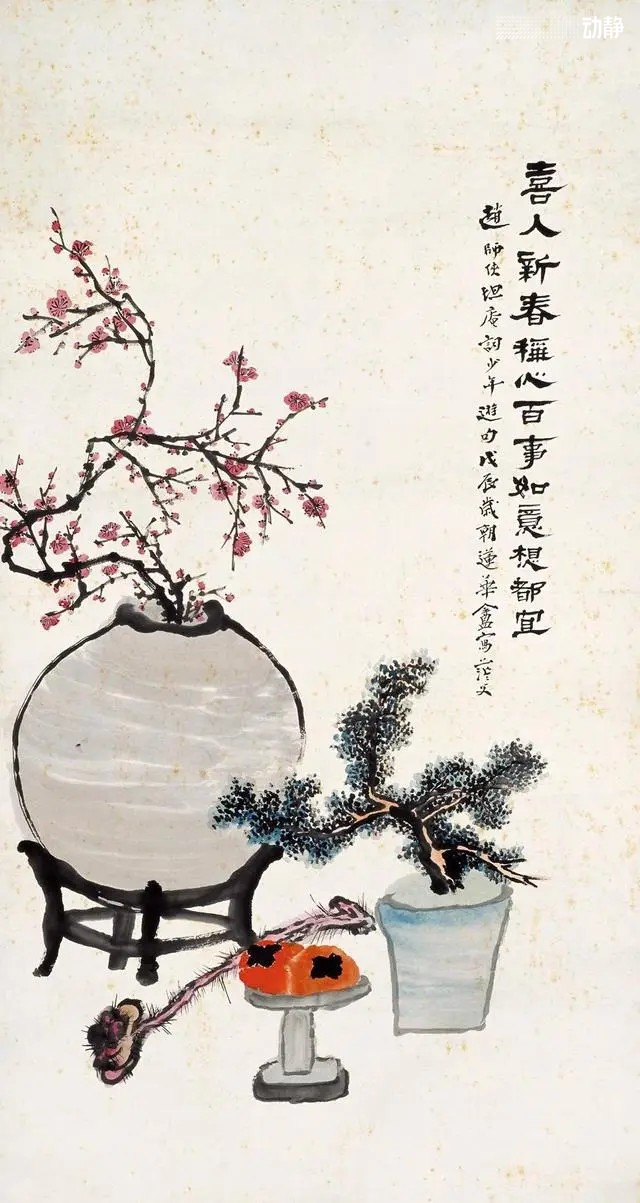

中央美院馆藏

中央美院馆藏

1904年,茫父再次赴京应试,中甲辰科进士,被清廷授予工部职位。机会再次照拂了他——因他曾在贵阳东文社习过日文。当年九月,被清廷派往赴日本东京法政大学攻读法律、银行及新学。三年后学成归国,居住在北京莲花寺。

茫父从政数年,曾任临时国会参议员等职,这是一些人梦寐以求的高位了,但他却厌弃而身退。回归了自己钟情的文化艺术教育领域。茫父的“转行”,与陶渊明的归隐相去甚远,他不是退隐田园,而是全身心投入了自己愿毕生为之奋斗的事业,投入了文化艺术教育的广袤天地。

他曾在北京清华学堂(今清华大学)任课、做过北京女师(今北师大)、北京美专(今中央美院)的校长。拥有一批才高八斗的门生。

秋山红树图 中央美院馆藏

秋山红树图 中央美院馆藏

其实,就在当年他第一次赴京会试落榜后,回到贵州,到了边远的兴义笔山书院任教,也教出了何应钦、王伯群等民国时期的风云人物。政治家、教育家王伯群更是关切茫父,关照其家人,致力推动茫父《弗堂类稿》三十卷著述的出版,并为之作序。这种师生厚谊一直绵延至茫父生命的终点。

茫父在京住地与鲁迅所居的绍兴胡同相距很近,二人有金石碑帖的共同爱好。我从茫父外甥熊圣敬的文字中读出,鲁迅是姚府尊客,二人既有深谈,亦有礼尚往来。

梅兰芳常常携画向茫父求教。梅兰芳在一次会上,对来华的享誉世界的印度大诗人泰戈尔说∶“我爱画人物、佛像,就得到姚先生的指导。”

茫父将泰戈尔的《飞鸟集》中译本(郑振铎译)转写为五言体,精炼灵动,韵味悠长,文本在茫父身后终得以出版。著名诗人徐志摩在为《五言飞鸟集》所做的序言中道:“那年泰戈尔先生和姚先生见面时,这两位诗人,相视而笑,把彼此的忻慕都放在心里。泰戈尔先生把姚先生的画带回到山梯尼克登去,陈列在他们的美术馆里,姚先生在他的‘莲花寺’里,闲暇的‘演’我们印度诗人的‘飞鸟’。”

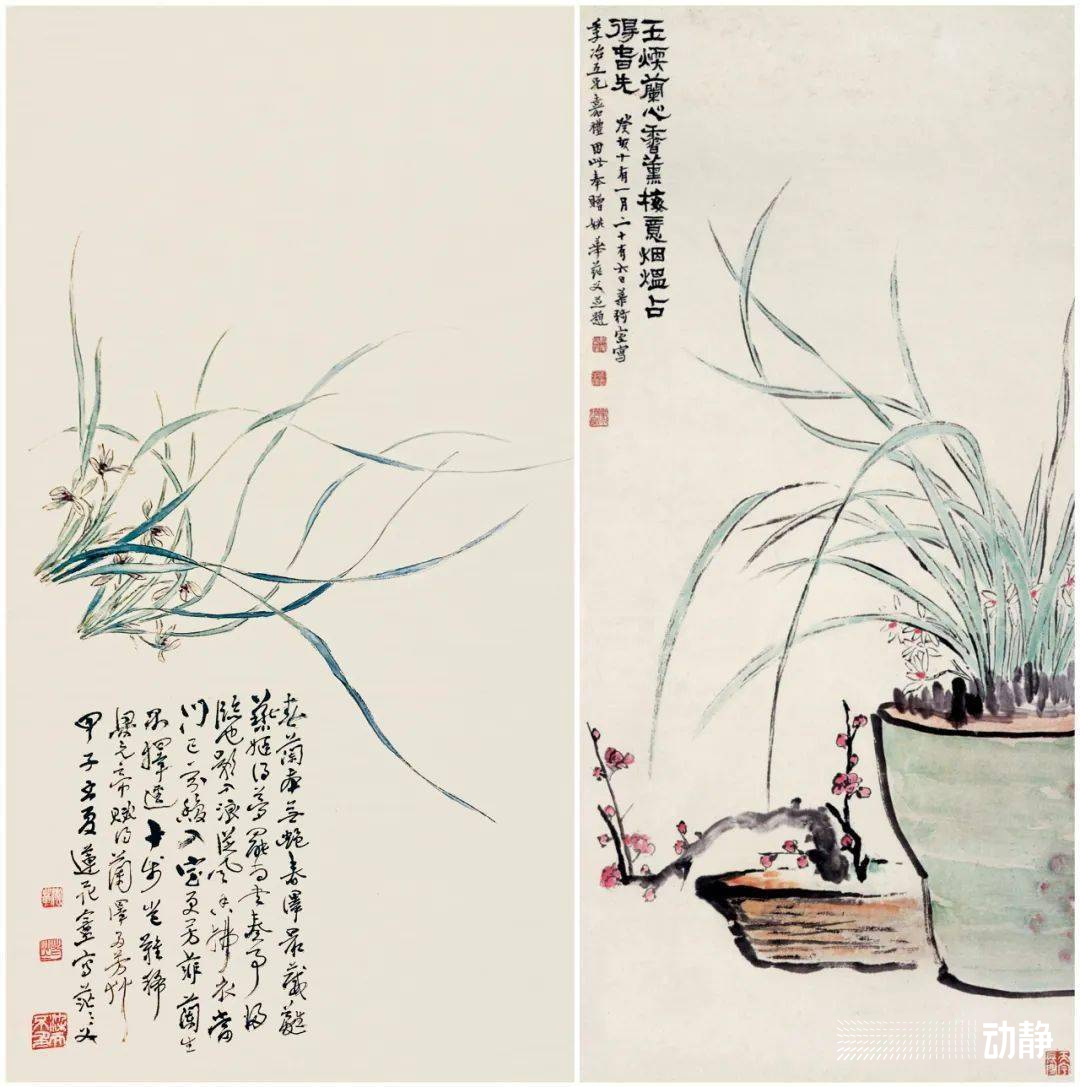

兰花图 姚茫父绘,选自姚遂文插图

兰花图 姚茫父绘,选自姚遂文插图

刘海粟在为《姚茫父书画集》序文中道:“黔地近四百年来风气渐开、名人辈出,兼擅画、诗、书者,于古人必称杨龙友,于今人则咸推姚茫父先生。”茫父的文化影响力,在贵州文化人士中,当首屈一指。

茫父与京城的文化人交往频频。而当年文人之间的关系,后人大多只能从佚文佚信中去寻觅。我读到一本很有趣的书《白石老人自述》,感到茫父与国画大师齐白石的关系很耐人寻味。齐白石在1922年后,已经蜚声中日画坛。坊间传说茫父与白石交恶。

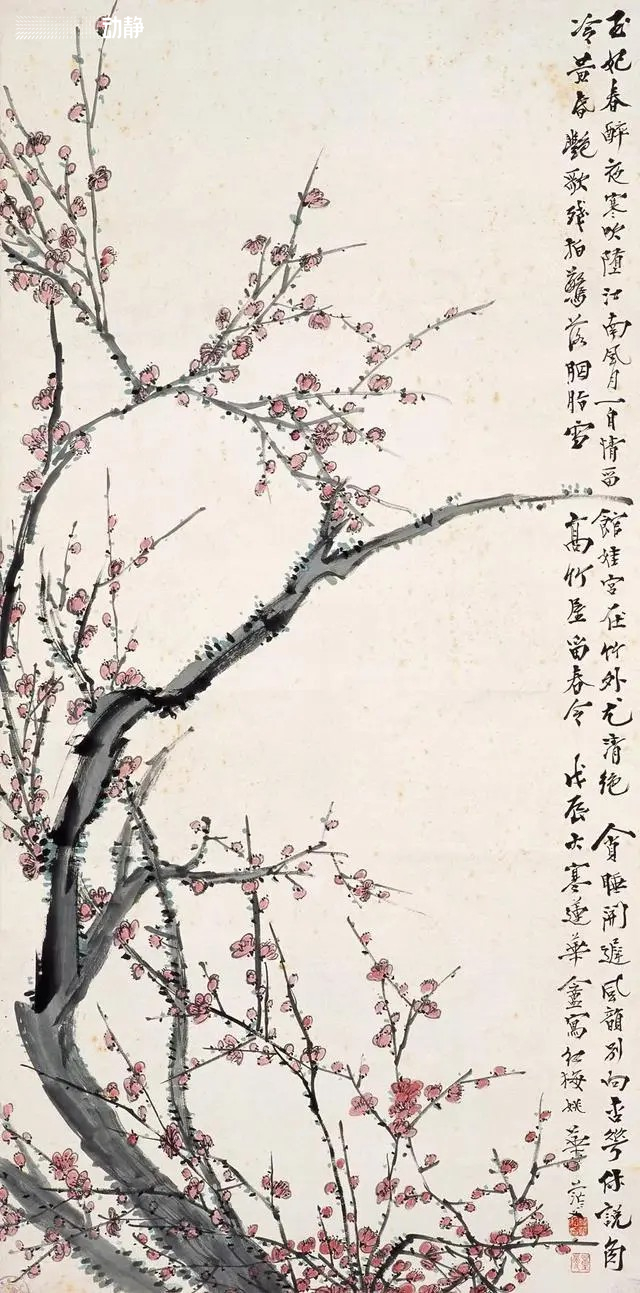

红梅 《收藏》2018.9.3中央美院馆藏

红梅 《收藏》2018.9.3中央美院馆藏

茫父理性自尊而温婉的脾性,从家书中可深切领略。齐白石的湘人火爆脾气,则是时有流露的。

《白石老人自述》中道:“……不过新交之中,有一位自命科榜的名士,能诗能画,以为我是木匠出身,好像生来就比他低一等,常在朋友家遇到,表面上也虚与我周旋,眉目之间,终不免流露出倨傲的样子。它不仅看不起我的出身,尤其看不起我的作品,背地里骂我画得粗野,诗也不通,简直是一无可取,一钱不值。他还常说:‘画要有书卷气,肚子里没有一点书底子,画出来的东西俗气熏人,怎么能登大雅之堂呢!讲到诗的一道,又岂是易事,有人说,自鸣天籁,这天籁两字,是不读书人装门面的话,试问自古至今,究竟谁是天籁的诗家呢?’我明知他的话,是针对着我说的。文人相轻,是古今同例,这位自称有书卷气的人,画得本极平常,只靠他的科名,卖弄身份……况且画好不好,诗通不通,谁比谁高明,百年后世,自有公评,何必争此一日之短长,显得气度不广。”

这个“自命科榜的名士”,被坊间揣测为茫父。其依据是,当年画坛名家中,中科榜者仅茫父一人。然而,齐白石文中有限定词语“自命”二字。但后文又有“只靠他的科名”的字样,这么说,“科名”又是实有其事的了?据说当年就有人追问过齐白石,但他不予回答,不著一字,最终将这个秘密带进了天堂。

姚茫父塑像 图片来源:娟子美篇

姚茫父塑像 图片来源:娟子美篇

《白石老人自述》一书多次再版,发行量很大。读者希望能对这段话有个思考。后来,读到了茫父外甥熊圣敬的文字,写他十二岁时,在姚府亲见齐、姚二人的交往。年长10岁的白石老人携画作到姚府求教,最后的一个细节尤其不能忽略:“我见齐老先生已将舅舅改过的那一幅画,细心地卷好拿在手里,把那幅没改过的画信手一抓揉成一个纸团,扔进了字纸篓。舅舅诧异地看了看他,齐老先生赶快解释说‘此乃习作之品,要他何用。唯先生斧正之作,白石当珍藏起来。’”这个纸团,熊圣敬还捡拾收藏,日后成为女儿的嫁妆之一。

有时,细节会成为关键的佐证。如二位大师真有偌大嫌隙,白石老人又何以会做如此之举?

茫父离家后,从未回过贵筑。但故乡却一直在其心中。顺择一首题画诗以窥一斑:“家在万山中,平地无三里。一作江湖游,出林便层水。早觉朝市闹,益知秋壑美。蓄意有时泄,野烟淡然起。”就在他去世前一年,还写过家乡美味,做豆豉蘸水,吃“素白菜”:“春舂腊豆号桃花,盐豉一般味可嘉。乍剪青芜烹白水,一杯清酱足风华。”

久安古茶园

久安古茶园

我站在久安乡那株“茶树王”跟前。古茶树枝繁叶茂。茫父图文传世,皆大美也。