酒业动静丨葛明丛:有诗有酒,藏于金沙

葛明丛,是地地道道的金沙县源村人,曾从事教育工作,其后,因所学与兴趣,开始致力于中国白酒发展史与金沙地区酒文化的研究工作,并与金沙酒业结下不解之缘。生于斯,长于斯,对于故土自然有着别样情怀。他说:有诗有酒,藏于金沙。

耳濡目染,金沙源村酒香弥远

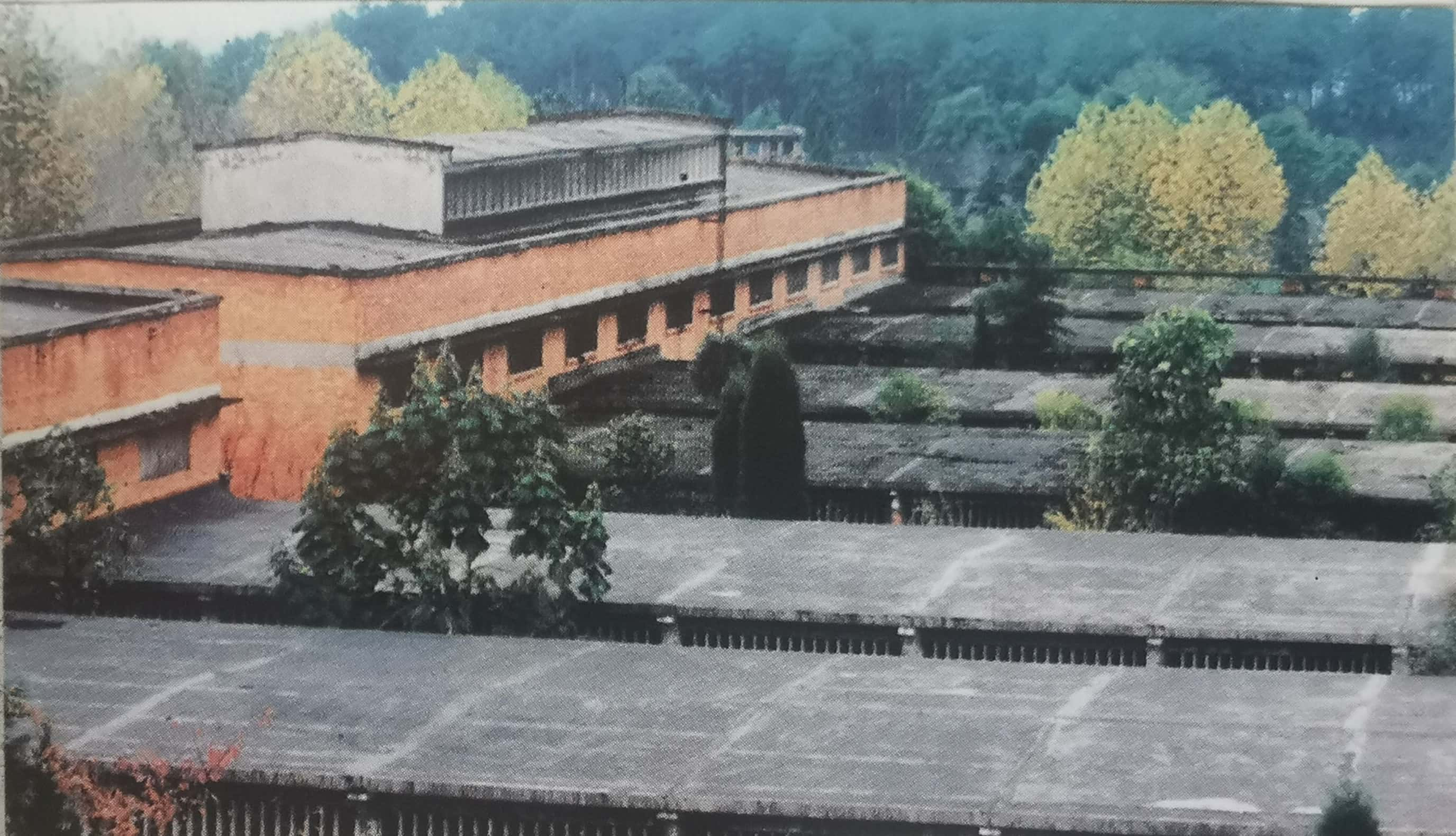

金沙县源村镇被认为是赤水河上游酱香白酒产业的发源地。明清时期,以源村为核心,涌现出了众多酿酒烧坊。其中,以义斋烧坊最具规模,也最具传奇色彩。它不仅是金沙窖酒的开创者,也是金沙县生产酱香白酒的先行者,享誉世界的金沙回沙酒,就是以义斋烧坊等多家源村酒坊为基础进行生产的,今天的金沙酒业,也与义斋烧坊有着密不可分的关系。当地的这些酿酒历史,陪伴着葛明丛长大。

年少时期,家中长辈以酿酒为副业,耳濡目染之下,葛明丛对于酿酒,多有了解,在长辈口中,金沙的气候、水质、土壤等等,都是发展酿酒的上上之选。随着年岁的增长,根据所学的文学专业和兴趣使然,葛明丛开始致力于金沙田野文化研究工作,这其中,自然绕不开源村,也绕不开金沙酒业。在一次本土诗酒文化活动上,葛明丛与金沙酒业结下不解之缘,并以金沙发展历史脉络,展开文化研究工作。随着研究的深入,更加感受到以金沙源村为核心的悠长酒韵,飘香弥远。

黔北遗珠,诗酒金沙文化汇集

金沙县是连通川黔的交通要道,在明清时期,盐茶古道贯穿其间,带动了金沙地区(时称“打鼓新场”)的商贸繁荣,奠定了“黔北四大名镇”之首的历史地位。同时,繁荣的商贸也极大程度的促进了农耕产业的发展,使得当时的老百姓生活更加富足,教育事业也迎来空前发展。

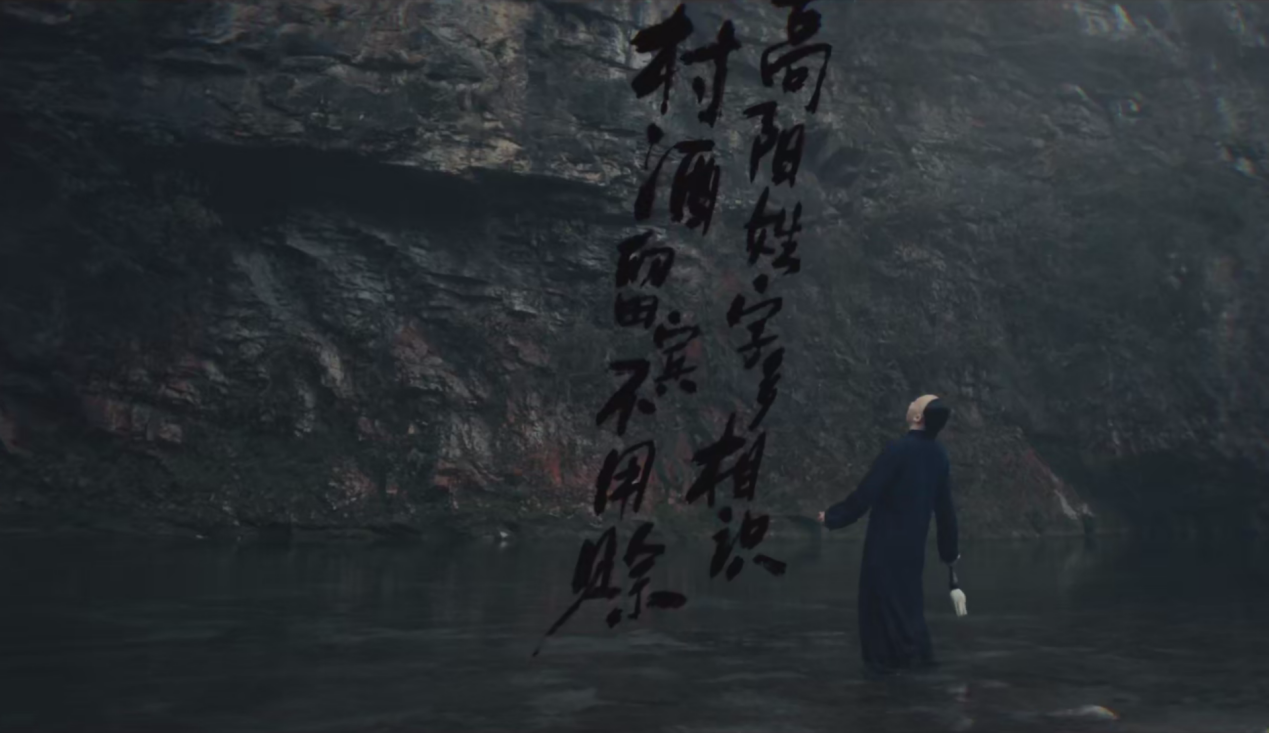

清朝时期,金沙的文化教育发展成熟,涌现出很多学有所成的民间士子,吸引了外籍的俞汝本、洪亮吉、大错和尚等大儒雅士云集,与本地的张琚、李弥高、张怀珍、车汝震、车汝建等墨客深入交流。时年金沙美酒名声在外,更加吸引这些文人雅士流连此间。从历史遗迹上,我们不难发现在当时金沙地区的诗酒文化日渐兴盛,不仅有“晚岁醴酒,中年好诗”的自述,也有“福地造为耆老墓,佳城堪比醉翁亭”洒脱。

今天,金沙地区仍有西南大儒的手迹留存。在历史的字里行间,亦有“缓任肩舆揽物华,山行四月转清嘉。插禾割麦催耕鸟,姹紫娇黄过路花。野景自成新画本,醉乡犹是旧生涯。高阳姓字多相识,村酒留宾不用赊。”这样脍炙人口的诗句传唱。每每念及此处,葛明丛的眉眼之间,总是透着少有的兴奋。在他看来,有诗有酒,藏于金沙,等待着更多的人来感受金沙的文化内涵,品味金沙独有的酱香魅力。

坚守传承,文化金沙再启新程

葛明丛说:金沙县的酿酒产业传承、文化的根和魂传承至今,从未断绝。

金沙地区有着得天独厚的地理环境,有着完整的酿酒工艺传承。时代在发展,金沙地区的酿酒产业也在与时俱进。在金沙地区深厚的产业底蕴支撑下,以金沙酒业为代表的酿酒产业,仍然在蓬勃发展,坚守传承,守正创新,缔造了金沙县赤水河上游产区的行业地位。

在浩荡的历史进程中,金沙地区也有着极为特殊的历史地位。作为红军“南渡乌江”的重要组成部分,长征精神也在这块热土上赓续传承,焕发生机。葛明丛相信,金沙酒业在华润酒业的助力下,必将迎来更加美好的未来,继续引领金沙地区白酒产业迈上新的台阶。